DXとは、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略で、デジタル技術やデータを活用して、業務プロセスやビジネスモデルに革新的な変化をもたらし、市場における競争優位性を確立することです。

DXは、スウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に提唱した概念で、日本では2018年に経済産業省が「2025年の崖」を克服するための対策としてDXの重要性を紹介しています。

今回は、DXの必要性やIT化との違い、進め方、成功のポイントなどを解説します。

DXとは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術やデータを活用して、企業や社会が生み出す価値や体験を、新しいステージへと昇華させるための取り組みです。最新のITツールの導入や、AIの業務活用だけでは、真のDXとは言えません。これまでにない新しい価値や体験を生み出し、既存の業界や世界との競争に打ち勝つようなゲームチェンジャーを目指し、顧客からの永続的な高い評価を得ることが目的です。

そのため、情報システム部門や個別の事業部門が主導してDXを行うのではなく、経営者を始めとした責任者はもちろん、現場の最前線にいる社員に至るまで、会社や組織そのものが一丸となってDXを進める必要があります。

DXの定義は?

DXに明確な定義が決まっているわけではありませんが、令和3年に経済産業省がまとめた情報通信白書の中では、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(令和2年7月17日閣議決定)におけるものをDXの定義として踏襲しています。

| Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション) 企業が外部エコシステム(顧客、市場)の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること |

参考:総務省:『令和3年 情報通信白書』デジタル・トランスフォーメーションの定義

『最新のデジタル技術を活用し、外部環境の変化に対応しながら内部を変革し、顧客に新しい価値を提供して競争優位性を築くこと』がDXであると言えるでしょう。

なぜDXが必要なのか?

この記事を読んでいる方の中には、会社や上司からの指示、あるいは自らの危機感から、自社のDXについて調べている方もいらっしゃることと思います。

そもそもなぜ、近年DXの推進の重要性が叫ばれるようになったのでしょうか。

それは今後日本企業が世界的な競争で生き残り続けるために必要なことだからです。

日本の企業は、国内だけで競争をしているのではなく、世界中の企業や国々との競争にさらされています。企業の成長性や収益性を高めるためには、デジタル技術の活用による効率化や新しい価値の創造が欠かせません。

しかし、アメリカなどの先進各国や、中国やインドなどの新興国のハイテク企業が大きな成長を遂げているにも関わらず、日本のハイテク企業は後塵を拝するケースも増えています。日本の多くの企業や一般の人たちは、GAFAMが提供するクラウドシステムに依存し、中国やインドで作られたハイテク製品を使っているのが現状です。

このままでは日本が世界との競争に敗れ、国内産業が衰退してしまう危険性があります。そのため、DXを強力に推進し、国内のさまざまな企業で世界に通用する革新的な製品やサービスを生み出し続ける必要があるのです。

ただし、日本企業がDXを進めるにあたっては、さまざまな課題が浮き彫りになっています。

日本企業のDXを阻害する『2025年の崖』

日本企業がDXを進めるにあたり、その推進の妨げになる大きな要因が『2025年の崖』と言われる問題です。

2018年に経済産業省が発表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』では、『2025年の崖』の問題を解決できない場合、2025年以降、最大12兆円/年(2018年の約3倍)の経済損失が生じる可能性があるとまとめています。

一方、DXを実現できれば、2030年には実質GDP130兆円超の押上げを実現できるとされています。

参考:経済産業省『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』

『2025年の崖』とは?

『2025年の崖』とは、2025年にさまざまな問題がボトルネックとなり、日本の経済成長の大きな妨げになる現象のことです。『2025年の崖』の主な問題は以下の通りです。

- 既存システムの老朽化(レガシーシステム)

- IT人材の不足

- 維持管理費やセキュリティコストの増大

それぞれを解説します。

既存システムの老朽化(レガシーシステム)

日本の多くの企業では、基幹系システムの老朽化が進んでいます。2018年時点で21年以上稼働している基幹系システムが約2割だったのに対し、2025年には21年以上が6割になると試算されています。

このような老朽化したシステムは、データの肥大化やメンテナンスの複雑化、俗人化によるブラックボックス化が進みやすく、レガシーシステムとしてイノベーションの大きな妨げになっていきます。

レガシーシステムの存在は、新しいシステムへの移行や外部システムとの連携がしにくく、それが原因で業務効率が向上しにくくなります。また、古いデータが膨大に蓄積されているため、システムの処理速度が低下しやすくなります。老朽化したシステムのメンテナンスは、最近の新しい技術では対応できない場合も多く、使いこなせる人も限られて俗人化しやすいというデメリットもあります。

ただし、既存システムを新しい仕組みに置き換えようとしても、既存データの移行に時間がかかったり、これまでの業務のやり方を変えたりしなければならず、現在の業務が停滞する恐れがあります。レガシーシステムの存在によってイノベーションが進みにくくなるという問題は非常に大きな課題で、DX推進との相克に悩む企業も多いのが現状です。

IT人材の不足

IT人材の不足も、2025年の崖として大きな課題となります。すでに2015年に17万人が不足していたIT人材ですが、2025年には43万人にまで拡大し、2030年には最大で79万人のIT人材が不足すると予想されています。

参考:経済産業省『 IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結結果』

IT人材が不足する原因は、高齢化によってメインフレームの担い手となるベテラン技術者の退職が相次ぐからです。また、古いプログラミング言語を知る人材の供給も不足しますので、レガシーシステムの更新やメンテナンス、セキュリティ対策に大きな障害となります。

さらに、少子化によってクラウド技術やAIに精通する先進的なIT人材の供給も不足すると考えられます。レガシーシステムの保守や運用に貴重なIT人材のリソースが浪費されれば、本来進めるべきDXに遅れが生じるリスクも高まります。

維持管理費やセキュリティコストの増大

多くの企業では、レガシーシステムを使い続けているために、その維持管理費やセキュリティコストが増大しています。また、新しいシステムに更新するには、膨大な開発費が必要になったり、現在の業務のやり方を大きく変えたりする必要があるため、こうしたコストもシステム更新の妨げになっています。

一方、このままレガシーシステムを使い続けることは、事業環境の変化に対応できなかったり、新しい事業に参入しにくくなったりするリスクがあります。また、保守・運用コストが増大したり、保守・運用業務が俗人化することで技術継承が困難になることも考えられます。

レガシーシステムに対する維持管理費やセキュリティコストは、本来であればDXの推進に投じるべき予算でもあります。こうした課題を解決し、2025年の崖を克服しなければ、日本企業のDXは世界に後れを取ってしまうことでしょう。

デジタル化やIT化とDXとの違い

DXの重要性を理解したり、DXを推進したりするためには、デジタル化やIT化との違いを把握しておくことも大切です。DXの正しいイメージが把握できていなければ、自社が間違った方向に進んでしまうからです。

デジタル化とは?

デジタル化とは、紙ベースの業務や手作業を繰り返している業務を、デジタル情報に置き換えることです。これをDigitization(デジタイゼーション)といいます。DXを実現するための第一歩と言える段階で、デジタル化が行われなければ、IT化もDXも実現できません。

既存の業務の中で紙を使った業務や同じような手間を繰り返している業務があれば、速やかにデジタル化(Digitization)する必要があります。こうしたアナログ的な業務をデジタル化しなければ、世の中のDXの波に取り残されてしまうからです。

IT化とは?

IT化とは、デジタル化された業務をさらに効率的にすることです。これをDigitalization(デジタライゼーション)と言います。

デジタル化されてもなお非効率な自社業務を洗い出し、最新のシステムやツールを使って全社の業務を効率化して、生産性を向上することがIT化の目的です。IT化によって業務効率を飛躍的に向上することが可能となりますが、自社のビジネスモデルや社会構造を根底から変革するようなインパクトはIT化しただけでは実現できません。

「デジタル化(Digitization)」がDXのための第1段階とするなら、「IT化(Digitalization)」はその次の第2段階と言え、その先にあるのが「DX」なのです。

DXが目指すもの

顕在化していても実現できていなかった顧客のニーズや、かつて顧客が経験したことがない新しい価値や体験を実現するために、デジタルの力で自社のビジネスモデルや社会構造を劇的に変化させ、他者の追従を許さないアドバンテージの構築を目指すことがDXと言えるでしょう。

DXのために必要なことは、社内業務をデジタル化することだけではありません。経営層から現場の最前線に立つ社員に至るまで、顧客や社会が本当に求めることの中で、自社にできることを改めて見直し、これまでにない革新的なイノベーションを目指す必要があります。

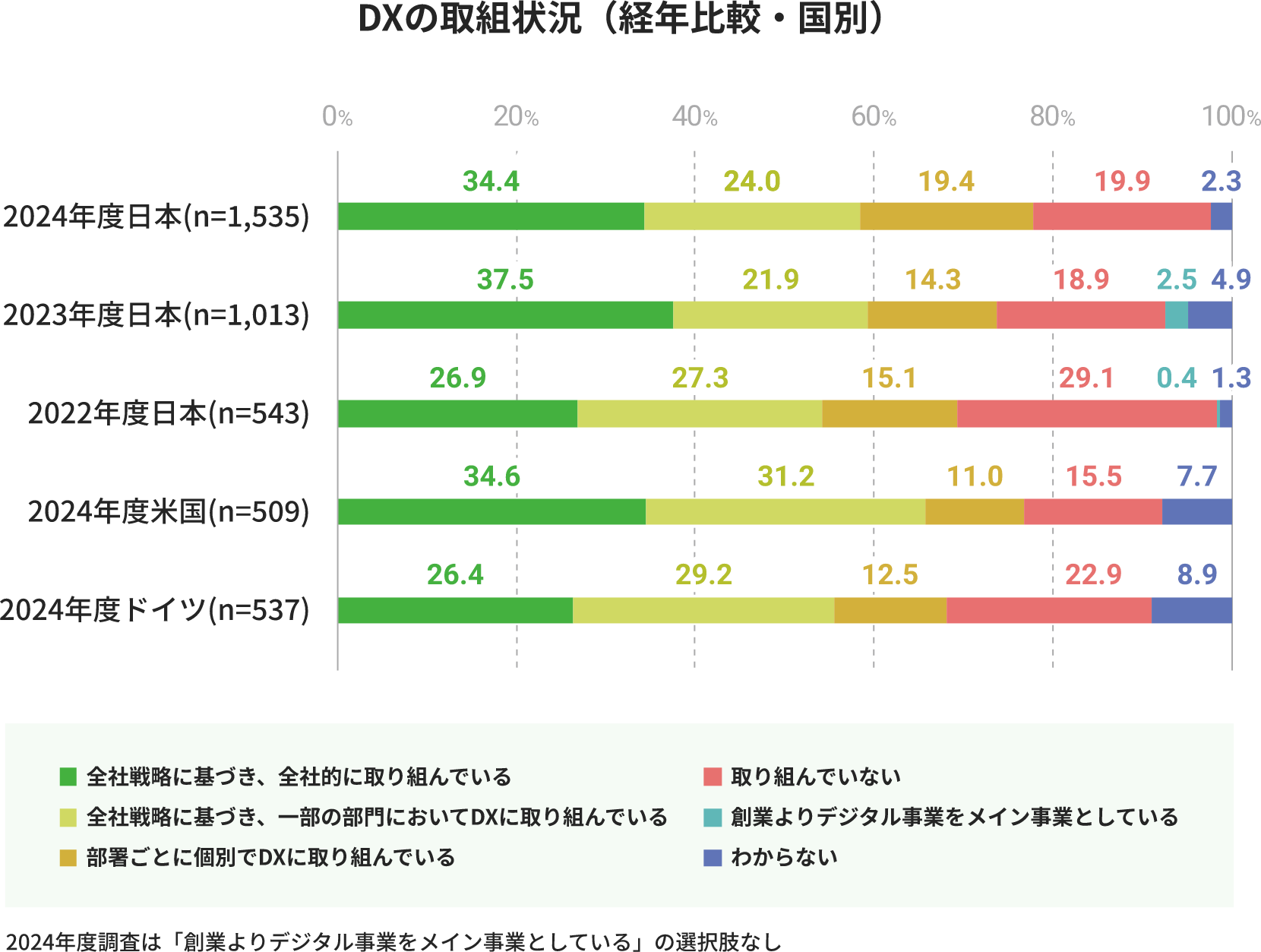

DXの現状や動向

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)では、定期的にDXの取り組み状況をまとめています。IPAのまとめによると、DXに取り組んでいる日本企業の割合は、2021年度に55.8%だったのに対し、2024年度には77.8%にまで増加しています。

| DXに取り組んでいる企業の割合 | 日本 | 米国 | ドイツ |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 55.8% | ||

| 2022年度 | 69.3% | 77.9% | |

| 2023年度 | 73.7% | ||

| 2024年度 | 77.8% | 76.8% | 68.1% |

(出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『DX動向2025』)

2024年度では、米国とほぼ同水準、ドイツよりも高い水準となっており、日本ではDXに取り組む企業が増えていることがわかります。

(出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『DX動向2025』)

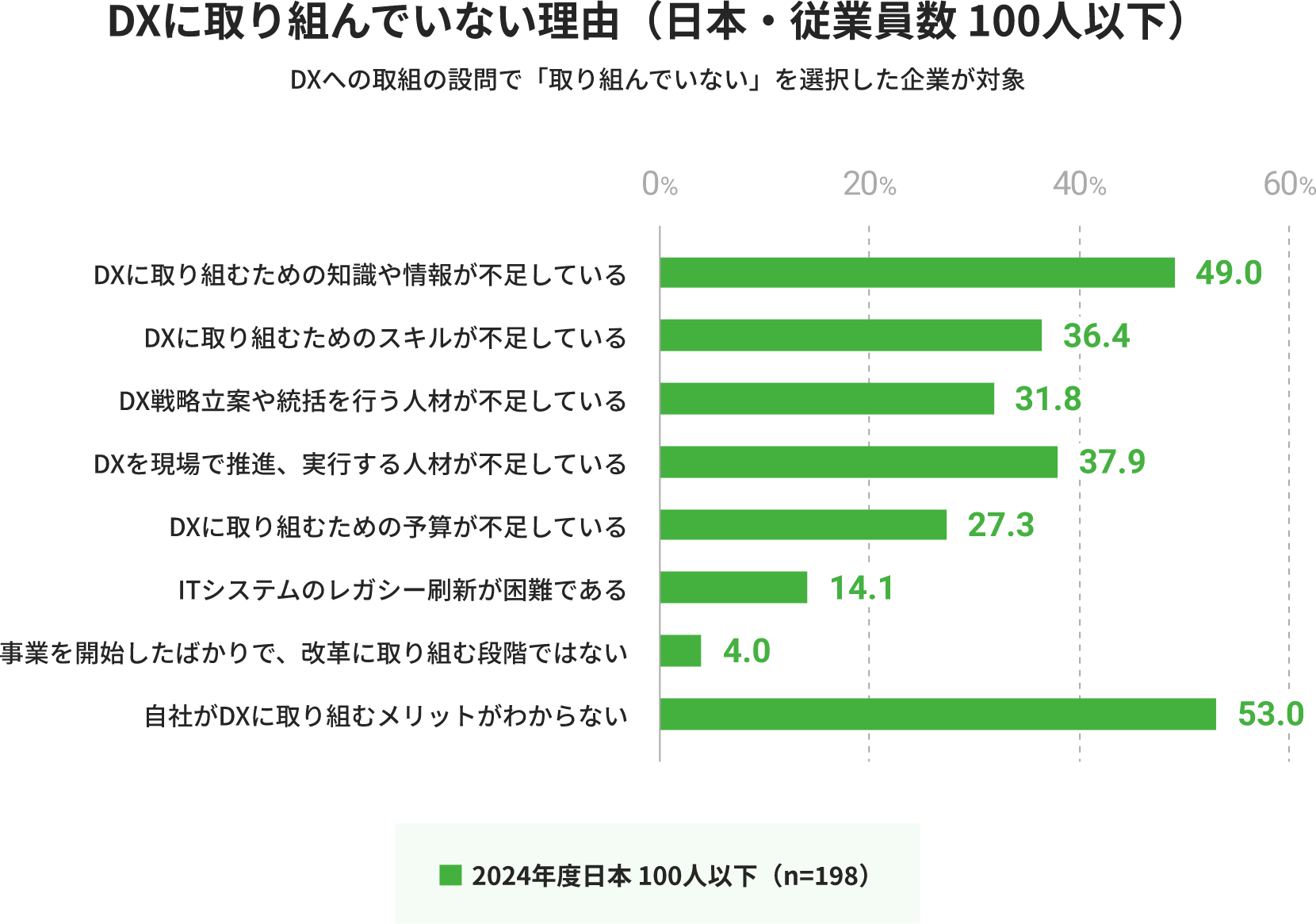

DXの課題

一方で、日本では中小企業におけるDXの推進が遅れている傾向にあり、その理由として多いものが、

- 自社がDXに取組むメリットがわからない

- DXに取り組むための知識や情報が不足している

- DXに取組むためのスキルが不足している

などとなっています。

(出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『DX動向2025』)

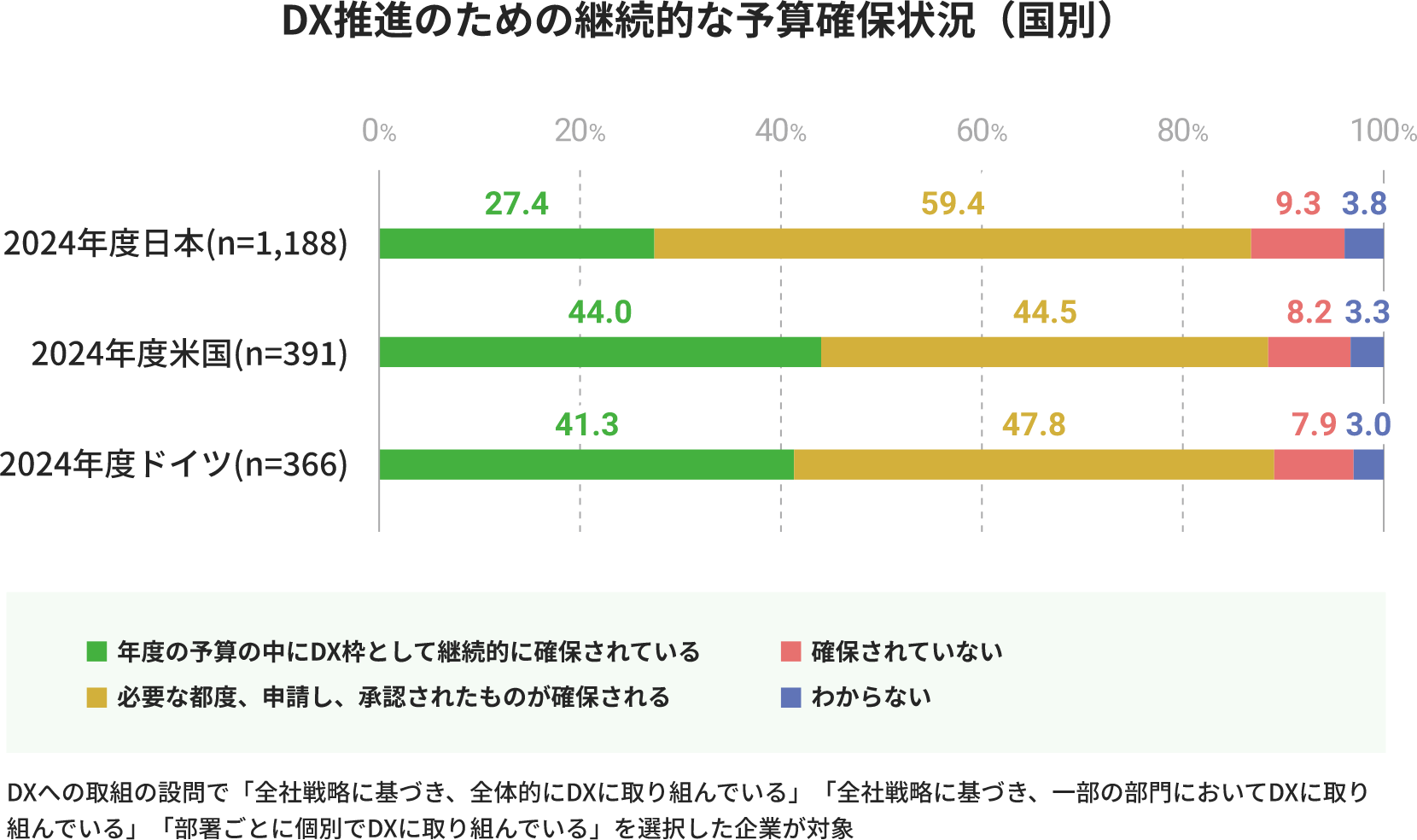

このため、DXを推進するためには、DXに取り組むメリットを明確にした上で、知識や情報、スキルを習得することが必要であることがわかります。また、DXに対する継続的な予算確保がなされている割合が、米国やドイツに比べて日本は少ないという傾向もみられるため、予算の制約がDX推進の障壁になっていることもうかがえます。

(出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『DX動向2025』

参考:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『DX 動向 2025』

DXの5つのメリット

DXは、これからの企業にさまざまな恩恵をもたらす可能性があります。DXによって得られる主なメリットは以下の5つです。

- 業務効率化や生産性向上が期待できる

- コストが削減できる

- セキュリティが高まる

- イノベーションが加速する

- 顧客に新たな価値や体験が提供できる

それぞれを解説します。

業務効率化や生産性向上が期待できる

1つ目のDXのメリットは、業務効率化や生産性向上が期待できることです。

デジタル化やIT化でも業務効率化や生産性向上は期待できますが、DXではさらに組織全体の業務プロセスを改善したり、働き方そのものを変える効果が期待できます。膨大なデータであってもクラウド上で管理でき、AIが自動的に処理を進めることができるので、業務や生産の省力化や無人化が実現できます。

例えば、DXを実現するための手段の1つであるRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入すれば、定型的な業務やデータ処理、需要予測、在庫管理などをほとんど自動で行うことができます。これにより人間は新たな商品やサービスの開発、顧客データの活用などの付加価値の高い業務にリソースを集中することができるようになります。

コストが削減できる

2つ目のDXのメリットは、コストが削減できることです。

最新のクラウドシステムやデジタルツールを導入すれば、システム運用や設備投資、保守メンテナンスにかかる長期的なコストを抑えられる可能性があります。また、生産や在庫、物流を最適化することによって、無駄な経費を削減することも可能です。レガシーシステム維持にかかる費用を減らし、将来に向けた新規投資に回せる点も重要です。

コスト削減はDXの主目的ではありません。しかし、DXによって余計なコストが削減できれば、新しい人材の確保や新サービスの開発に投じる予算を増やせます。コスト削減によって企業の利益率が向上すれば、企業の持続可能性も高まります。

セキュリティが高まる

3つ目のDXのメリットは、セキュリティが高まることです。

最新のデジタル技術を導入することでDXを推進すれば、レガシーシステムに潜むバグや脆弱性、業務停止のリスクなどから企業を守ることができます。クラウド型の最新のシステムは、バグや脆弱性に対する修正が早く、システムの可用性も高いので、業務が停止するリスクが減らせます。不正アクセスやマルウェア感染などのリスクも減らせるので、事業の安定性や信頼性も向上できます。

個別の企業がセキュリティ対策を万全に行うことは、サイバー攻撃のリスクが高まっている現在では技術的に困難なだけでなく、コストや人的リソースの消耗にもつながります。DXを推進することでセキュリティが高まれば、自社だけでなく顧客や取引先にも安全や安心を提供できます。

イノベーションが加速する

4つ目のDXのメリットは、イノベーションが加速することです。

DXによる業務効率化や生産性向上は、新しい商品やサービスの開発、顧客データの活用などを後押しし、結果としてイノベーションを生み出しやすい環境を整えます。非効率な業務や余計なコストが削減できれば、その分新しい挑戦にコストや人的リソースを投入しやすくなるからです。

また、DXによる先進的な働き方や顧客からの高い評価が定着すれば、より優秀な人材や企業が自社のもとに集まりやすくなるため、さらなるイノベーションの加速が期待できます。

一方、DXが遅れている企業は、業務効率や生産性の低下により、資金や人材の面で新しい試みに取り組む余力を失いがちです。そのため、激しい競争の中で長期的に企業が生き残るためには、DXを推進し、変革を継続できる体制を築くことが不可欠でしょう。

顧客に新たな価値や体験が提供できる

5つ目のDXのメリットは、顧客に新たな価値や体験が提供できることです。

DXによって業務が効率化され、生産性の高い企業活動が可能になれば、コストや人的リソースの面でイノベーションが加速しやすくなると解説しました。

すると自動化できる部分はシステムに任せ、人間は新しい製品やサービスの開発や、顧客データの活用に注力することができるようになり、それが顧客に新たな価値や体験を提供する可能性を高めます。

DXの事例や進め方

経済産業省がまとめたDXの実践手引きである『中堅・中小企業向けガバナンスコード』では、DXの事例として以下を紹介しています。中堅・中小企業の事例ですが、DX推進の考え方や取り組み方は、大企業の方にも非常に参考になる事例となっております。

参考:経済産業省『中堅・中小企業向けガバナンスコード 実践の手引き(要約版)』

事例①|有限会社ゑびや/株式会社EBILAB(三重県伊勢市・飲食業)

https://daishokudo.ise-ebiya.com

創業150年の老舗飲食店「ゑびや」は、事業承継を機に「勘と経験」に頼る経営から脱却し、1台のPCで社長自らデータ収集を開始。天気や売上データを蓄積し、7年間かけてAIによる来客数予測ツールを開発しました。その結果「世界一IT化された食堂」として生まれ変わり、客単価は3.5倍、売上は5倍、利益は50倍に成長。さらに人材確保や従業員のリスキルにも挑戦し、得られたノウハウを基にEBILABを設立。他事業者のDX支援にも取り組み、業界全体の変革を牽引しています。

事例② マツモトプレシジョン株式会社(福島県喜多方市・精密機械部品加工)

現社長は就任当初から生産性向上の必要性を感じていましたが、講演会でDXに触れたことを契機に本格改革を決断。従業員の可処分所得3%向上を目標に掲げ、生産性130%向上を目指して取り組みを進めました。地域の産学官連携で開発された中小企業向けシステムプラットフォーム「CMEs」をいち早く導入し、自社の業務をシステムに合わせる形で推進。人材のヘッドハントによる体制強化や意識改革にも挑戦し、そのノウハウを地域に公開しています。他の中堅・中小企業の生産性向上にも貢献し、地域全体の競争力強化を牽引する存在になっています。

事例③|株式会社ヒサノ(熊本県熊本市・一般貨物自動車運送事業・機械器具設置工事)

業務の属人化やブラックボックス化に課題を抱えていたヒサノは、ITコーディネーターとの対話を通じて5年後の経営ビジョンを明確化し、DXへの挑戦を決意しました。従来は「横便箋」と呼ばれる紙冊子で管理していた配車や人員配置をクラウドシステムに切り替え、遠隔拠点も含め全社的な業務最適化を実現しています。これにより受注のスムーズ化や複数拠点間での人員・機材の融通が可能となり、総合物流業者として九州全域をカバーする体制の構築を進めています。属人化から脱却し、誰もが業務を把握できる仕組みへと変革を遂げた好事例です。

DXの進め方

経済産業省は、上場企業のモデルケースである「DX銘柄」選定企業等の成功事例を基に、「デジタル時代の人材政策に関する検討会」第2回実践的な学びの場ワーキンググループにおいて、DXの進め方として以下の4段階のプロセスを示しました。

大企業はもちろん、中堅・中小企業においても重要なプロセスとなります。

1.意思決定

経営ビジョン・戦略策定

・トップダウンの意思決定

・企業のパーパスに基づく経営ビジョン・戦略策定

・DX推進チーム設置等、推進体制の整備

2.全体構想・意識改革

全社を巻き込んだ変革準備

・アナログデータのデジタル化

・推進チームと事業部門の協力による成功事例の創出

・社内体制の活発化

3.本格推進

社内のデータ分析・活用

・データ分析の前提となる業務プロセスの見直し

・新たな価値を産むデータ活用/システム構築

4.DX拡大・実現

顧客接点やサプライチェーン全体への変革の展開

・顧客に新たな価値を提供

・大胆な投資・意思決定

こうしたDX推進の取り組みは、一度行えば終わるものではありません。中長期的な目線で継続的に変革を続け、DX推進に関する予算や人的リソースを十分に配分することが大切です。また、経済産業省では、経営者自らがサイバーセキュリティ対策に主体的に取り組むことも推奨しています。

参考:経済産業省:『中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025(DXセレクション2025選定企業レポート)』

DX成功に必要な7つのポイント

経済産業省がまとめた『中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025』では、DXの成功のポイントとして以下の7つを紹介しています。

1.経営者がリーダーシップを取ってDXを推進する

DXは単なる技術導入ではなく、経営そのものを大きく変革する必要があります。そのため、まず始めに経営者自らが強い意思とリーダーシップを発揮して、DXを推進することが不可欠です。

2.中長期的な視点を持って取り組む

DXは短期的な取り組みではありません。5年後・10年後の経営ビジョンを明確に描き、必要な時間とコストを投じながら、変革に取り組み続ける必要があります。

3.まずは身近なところから始め、成功体験を重ねる

いきなりDXを実現することは難しいです。そのため、紙業務や単純作業などのデジタル化や、取り組みやすい領域からIT化に着手し、小さな成功を積み重ねて全社に拡大していきましょう。

4.データを分析・活用し、新たな価値を創出する

データ収集と分析ができるように業務を見直し、データ分析から新たな価値の創出を進めていきましょう。例えば、これまでの見積もりデータを集約し、見積作成の自動化や受注確度の高い提案の分析などを行うと、業務効率化と生産性の向上が期待できます。

5.DX推進過程の中で人材を育成する

DX推進に必要な人材の育成や採用を行っていきましょう。社内だけで必要な人材を確保できない場合は、ITベンダーやITコーディネーターなどの外部機関の利用も検討すると良いでしょう。

6.継続的に変革を続け、DXの取組を拡大する

DXを単発で終わらせず、顧客に対して新たな価値や体験が提供できるように変革を継続していきましょう。DXに投じる資金や人的リソースは、コストではなく投資と見なし、さらなるDXの拡大を図ることが大切です。

7.支援機関等による伴走支援を活用する

DXを強力に推進するには、支援機関等による伴走支援を活用することも有効です。DX推進を支援する政策や補助金などを活用できる場合がありますので、外部の支援を活用することも検討してみましょう。

参考:経済産業省:『中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025(DXセレクション2025選定企業レポート)』

企業DXに関する政策や補助金の一覧

2025年3月時点のDXに関連した政策や補助金の一覧です。

参考:経済産業省:『中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025(DXセレクション2025選定企業レポート)』

まとめ DX(デジタルトランスフォーメーション)について

今回は、DX(デジタルトランスフォーメーション)について詳しく解説しました。

DXは、顧客に新たな価値や体験を提供するために、デジタル技術を活用して企業の業務プロセスやビジネスモデルに革新的な変革を起こすことです。そのため、単なるデジタル化やIT化とは違い、経営層から現場社員までが一体となって変革を進める必要があります。

少子高齢化やグローバル化によって、日本企業を取り巻く環境は大きく変化していきます。DXを競合他社よりもいち早く推進し、自社が長期的に生き残るための道筋を切り開いていきましょう。

GREEN CROSS PARKのDX

東急不動産の産業まちづくり事業「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、次世代型の産業団地として、街全体でDXインフラを構築。高速通信や自動運転技術の先行整備などにより、ここに集うすべての産業に革新をもたらします。