企業がデータを元に経営判断を行い、現場での一貫性のある業務判断を実現する「データドリブン経営」が注目を集めています。データドリブン経営は従来型の経営と比較してどのようなメリットがあるのか、注目される背景、導入のステップ、成功のポイントなどを解説します。

DXを経営に活用するにあたって課題を抱えている企業担当者様はぜひ最後までお読みください。

データドリブン経営とは

データドリブン経営とは、蓄積・分析されたデータに基づき、経営判断・戦略・施策実行を行う経営手法です。従来は、経営者による勘や長年の経験といった属人的な判断で経営が行われてきましたが、デジタル技術の進化や消費者ニーズの多様化による社会の急激な変化には対応が難しくなっています。データに基づいた客観的、合理的な意思決定を行うことで、施策実行のスピードや精度が上がり、経営における競争優位性を築くことにつながります。

データドリブン経営のメリット

データドリブン経営を行うことでどのようなメリットや課題解決につながるのでしょうか。具体的な事例と合わせて紹介します。

経営判断の精度や速度が向上する

データを活用することで、経営判断の精度や速度が向上し、合理的かつ成功の可能性が高い施策をスピーディーに打つことが可能になります。

具体的には下記のような効果が想定できます。

- 顧客データに基づく商品やサービスの改善をすることで、商品戦略の最適化や、利益率の高い商品構成にシフトする。

- 工場で設備ごとの稼働データをIoTセンサーで収集することで、設備停止による損失の削減や、品質の安定化、生産性の向上、原価削減などを実現する。

- 販売・生産・仕入・物流などのデータ連携により、需要予測を自動化することで、過剰在庫や欠品を防ぎキャッシュフローを改善する。

- 勤怠、評価、スキル、教育履歴などの人材データを分析することで、離職リスクの高い部署や社員を特定し、教育投資や配置転換を行い離職率の軽減や生産性向上に繋げる。

このようにデータドリブン経営を行うことで、商品販売や製造現場における戦略、経営のキャッシュフロー、人材施策、労務管理まで非常に幅広い経営課題に対して、判断スピードと精度を上げることができます。

組織・業務の透明性が向上し改善スピードが上がる

データに基づいて経営や業務を実施することで、従来は経営陣によるブラックボックス化していた経営判断や属人的だった業務の透明性が向上し改善スピードが上がるのも大きなメリットです。

ただし、データドリブン経営を取り入れ改善スピードを上げる前提として、「経営ビジョンとDX戦略との連動」「経営者による説明責任」「データを最大限利活用できる体制の構築」「企業文化への定着と人材の育成」の4点を進める必要があります。

1. 経営ビジョンとDX戦略との連動

経済産業省による「デジタルガバナンス・コード 」※1との整合性を図りながら、経営ビジョンとDX戦略を表裏一体で推進する必要がある。

2. 経営者による説明責任

データの利活用の場面が拡大したことで、個人情報の流出や誤情報の拡散リスク、越境先での法令違反による多額の賠償金等のリスクが増大している。インシデント発生の際には国内外のステークホルダーに対する説明責任を果たすと同時に、平時より正確かつ安全なデータを他者と連携しており、データマチュリティ(企業がデータを収集、管理、活用する能力の成熟度を示す指標)の向上を図っていることを示す必要がある。

3. データを最大限利活用できる体制の構築

CDO(最高デジタル責任者:Chief Digital Officer)を設置し、企業運営や経営判断に資するためのデータ利活用のあるべき姿や現在の情報連携システムの見直しを図る必要がある。また、経営ビジョンや DX戦略との整合を図るため、経営者自身によるステークホルダーとのコミュニケーションが不可欠。

4. 企業文化への定着と人材の育成

データの利活用を行い企業価値の向上を継続するために、データドリブン経営の検討段階から経営方針として周知することが重要。AIやデータ分析等の専門性の高い人材の採用・育成を行い、最新技術に対する感度の高い組織編成や有識者の活用を行う。

上記4点を構築しつつデータドリブン経営を行うことで、透明性の向上と改善スピードを早めることができます。

※1 デジタルガバナンス・コード :企業がDXを推進し、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営を実現するための指針

参考:経済産業省『デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~』

経営資源の最適配分

「ヒト・モノ・カネ」と呼ばれる経営資源の配分も、データドリブン経営なら合理的に行うことができます。

ヒトでいえば、売上や顧客行動、時間帯や地域のデータに応じて営業担当者や店舗スタッフの配置見直し、社員のスキルや経験をデータ化しアサインするプロジェクトやタスクの最適化が考えられます。

モノでいえば、過去の販売データや需要予測をもとにした在庫量の調整、自動発注システム導入による商品の欠品・余剰リスクを削減、倉庫や物流ルート内の移動距離や回数等を元にした業務や配送の最適化が可能です。

カネでいえば、マーケティング施策のROI(投資対効果)を分析し予算配分を最適化、支出を見える化し不要なコストを削減、新規事業や設備投資の優先順位をデータに基づき決定する等が想定できます。

リスク管理の強化

データを活用する事で潜在的なリスクを可視化し事前対応につなげることができます。データ活用をリスク管理の強化につなげるためには予測・分析→警告→対策の流れを組み込むことが大切です。

データ活用によって対策できるリスクとしては、原材料の高騰などの市場変動リスク、天災によるサプライチェーンリスク、虚偽の申請やミスによる不正リスク、社会構造の変化による市場縮小リスクなどが挙げられます。

企業価値・社会的信頼の向上

データを公開し透明性の高い経営を行うことは、企業価値・社会的信頼の向上にも繋がります。今、企業に対してはESG(環境・社会・ガバナンス)の観点で責任を果たすことが求められており、情報開示にはデータの活用が欠かせません。

- エネルギー使用量、CO2排出量、水資源使用量などのデータ化・可視化

- 従業員満足度や離職率を分析し、人材育成や働き方改革の施策を最適化

- 内部監査結果をデジタル化して、改善アクションの効果を追跡

- 環境負荷削減施策の具体的成果をグラフ化して投資家向けに提示

データを活用し、上記のようなアクションを行いましょう。

データドリブン経営が注目されている理由

データドリブン経営はテクノロジーの進化と市場の状況変化により、経営課題を解決する経営手法であると注目を集めています。どのような背景があるのでしょうか。

デジタル技術の進展

IoT、クラウド、AI、ビッグデータ解析などの技術が普及し、大量のデータを容易に収集・分析できる環境が整いました。従来は困難だった未来予測や施策効果の定量評価が可能になり、人間による経験や勘に頼るより、精度が高い経営が可能になりました。

経営意思決定の客観性・再現性の向上

データを活用することで、経営判断の再現性が高まると同時に説明が容易になり、組織全体の意思決定の質が向上します。

経営環境の複雑化・不確実性の増大

グローバル市場の競争激化、消費者ニーズの多様化、急速な技術革新により、従来の経験や勘だけでの意思決定はリスクが高まっています。データを活用することで、市場変動や顧客行動の変化を客観的に把握し、迅速な意思決定が可能です。例えば売上・在庫データをリアルタイムで分析することで、変化に応じた対応ができ、適切な在庫状況を維持できるといった例が挙げられます。AIと連携したデータ活用はリスクを回避すると同時に、他社よりは迅速で適切な意思決定が市場優位性を生むのです。

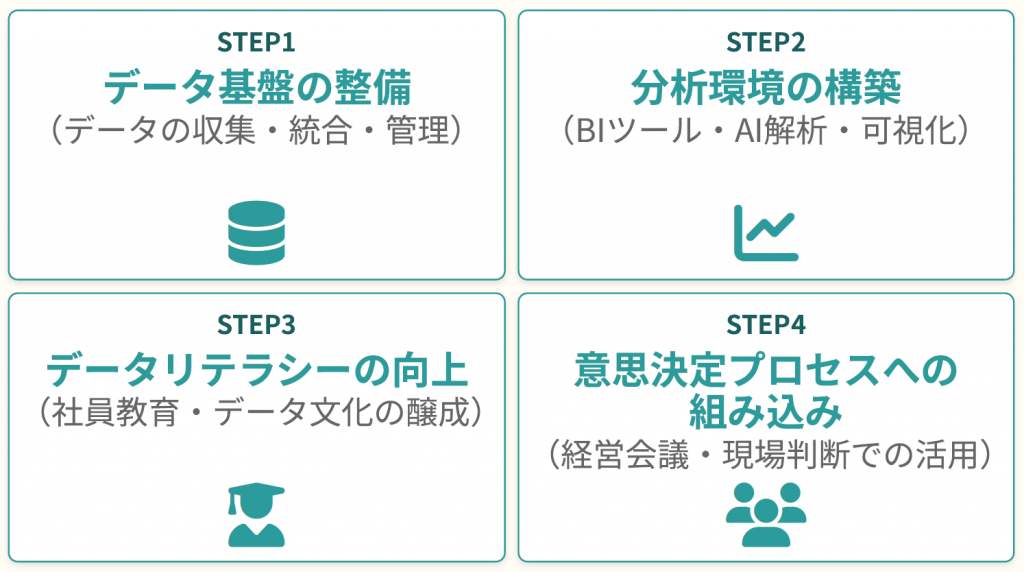

データドリブン経営実践のためのステップ

データドリブン経営を実践するにあたっては、4つのステップを着実に実施する必要があります。具体的なステップについて解説します。

STEP1:データ基盤の整備(データの収集・統合・管理)

データドリブン経営の出発点として、信頼できるデータ基盤を整える必要があります。組織内に点在するデータを収集・整理・統合し、分析や活用ができる状態にしましょう。以下のようなアクションを行います。

- データの収集:営業、会計、人事、生産、顧客管理、IoT機器など、各業務システムから必要なデータを自動・定期的に取得。

- データの統合:取得したデータを、DWH(データウェアハウス)※2やデータレイク※3に統合し一元管理。

- データ品質の確保:データの重複・欠損・誤入力などを修正。

- セキュリティ・ガバナンス:アクセス権限や個人情報の扱いなど、統一的なルールの策定。

STEP2:分析環境の構築(BIツール・AI解析・可視化)

整備したデータを「見える化」し、意思決定に活用できる状態にします。単なる集計表ではなく、誰でも直感的に理解できる分析環境を作ることが鍵となります。そのためには、AI解析やBIツール(Business Intelligence)導入が必須です。BIツールは複数のシステムに分散しているデータを一元的に集約・分析し、グラフや表のような直感的な形式で表示します。データの収集は自動で行われ、常に最新のデータを反映するため、迅速な意思決定や業務効率化が実現可能です。

STEP3:データリテラシーの向上(社員教育・データ文化の醸成)

社員全体のデータ理解力を高め、「数字で考える」文化を根付かせることが重要です。そのため、データリテラシー研修の実施、現場での実践事例を共有する機会を設ける、評価制度への反映、経営層自らデータを用いた意思決定を実践する等で、日常的にデータ利活用をする組織を目指す必要があります。

STEP4:意思決定プロセスへの組み込み(経営会議・現場判断での活用)

最後にデータが経営判断の裏付けとして機能し、戦略がデータによるエビデンスベースで実行される状態を目指します。経営会議では、感覚や経験ではなく、データによって示された指標やトレンド分析に基づいた議論を行う。現場ではリアルタイムデータを見て、従業員が自律的に行動を最適化する。PDCAを短いサイクルで繰り返し、継続的に精度を高める。データに基づいてKPIを設定・見直し、組織全体で目標達成度を共有する。以上のアクションで意思決定の基盤としてデータを使い続けましょう。

※2 DWH(データウェアハウス):企業内に蓄積された大量のデータを一元的に集約・管理し、分析や意思決定に活用するためのデータベースシステム

※3データレイク:企業内外で生成されるあらゆる形式のデータをそのままの状態で大量に蓄積できるデータ基盤のこと。名前の通り「データの湖」であり、DWH(データウェアハウス)よりも柔軟にデータを貯められるのが特徴

データドリブン経営を成功させるポイント

データドリブン経営を成功させるためには、組織や人材の変革、データの扱い方、セキュリティ、支援制度の活用など、総合的な取り組みが必要となります。データドリブン経営を成功させるポイントについて解説します。

組織文化と人材の変革

多くの日本企業は主に下記のような課題を抱えています。

- DXに対する経営層の戦略やコミットが不足

- 古いレガシーシステムの改修を繰り返して使い続けることでのブラックボックス化

- IT人材不足

- ベンダーにITのノウハウが偏ることによる、ユーザー企業の知見不足

参考:経済産業省 大臣官房 若手新政策プロジェクト PIVOT『デジタル経済レポート データに飲み込まれる世界、 聖域なきデジタル市場の生存戦略』

これらの課題から企業の競争力低下や意思の決定遅れが発生します。そのため、経営層が全社的にDXを進め、システムを刷新、IT人材への投資と自社でのノウハウの蓄積を行い、データを活用できる体制を整える必要があります。

また、自社組織内だけでなく、パートナー企業や地域、サプライチェーン全体でデータの共有と利活用を進める体制を構築することもデータドリブン経営には欠かせません。例えば、内閣府地方創生推進事務局が進めるスーパーシティ・デジタル田園健康特区においては、先端的サービスを促進するため、データ連携基盤を通じ、必要な時に必要なデータを迅速に連携・共有することを目指しています。物流、行政、医療、防災、まちづくり、教育機関など、組織の枠組みを超えて、データの利活用を行うことが、今後企業に求められる流れです。

参考:内閣府地方創生推進事務局『スーパーシティ・デジタル田園健康特区について』

データの品質と整備の徹底

せっかくデータを活用する体制を整えても、そもそものデータの品質が悪く、適切な運用が継続できなければ、データドリブン経営自体が成立しません。データの品質と整備を徹底しましょう。

考えられるトラブルとして、まず「データの分散・サイロ化」が挙げられます。社内の部門ごとに異なる基準で集計したデータが散在しており、統合・分析が困難となっている状況が多いです。部門間で異なる数字を基に意思決定してしまい、一貫したコンセプトでのデータドリブン経営ができないという結果が起こり得ます。また、部署によって使用している業務ツールや保存形式が異なることで、比較・集計が難しくなっているケースも多いです。全社的にデータ活用をできるようなツールの導入や集計基準の設計が求められます。

さらにデータの更新がリアルタイムでなく、担当者が明確でないことで、そもそも使用するデータが適切でないこともあります。これは、経営判断や業務判断のミスにつながるばかりか、適切に管理されていないことでセキュリティリスクも高まります。最新のデータを抽出しそれを管理する業務体制を構築しましょう。

最後に、体制やシステムの最適化を行っても、データ分析やETL(データをExtract:抽出、Transform:変換、Load:ロードすること)のスキルを持った人材がいないと、せっかくのデータをうまく活かせません。社内での人材育成と同時に外部からのスペシャリストの採用や招聘も視野に入れましょう。

セキュリティとプライバシーの確保を徹底

サイバー攻撃の高度化に伴い、企業におけるセキュリティインシデントが高まっています。そのためデータドリブン経営を行うにあたってはセキュリティとプライバシーの確保が重要です。

AIや自動化ツールを活用した攻撃など、従来型の防御だけでは防ぎきれないケースが増えています。また、中小企業や非IT系企業も標的になる傾向が強まっており、全ての企業においてセキュリティ対策は欠かせません。さらに内部からの情報漏洩や不正にも備える必要があります。システム上のセキュリティ対策を強固にするだけでなく、運用におけるセキュリティ強化、全社的なセキュリティ教育を行いましょう。

官公庁や行政の支援を活用する

特に中小企業においては、ゼロからデータドリブン経営を目指すハードルは財政面、設備面、人材面で非常にハードルが高いのが実情です。官公庁や行政が実施する、助成金・補助金施策を活用するのが効果的です。

例えばIT導入補助金では中小企業がITツールやソフトウェアを導入する際に、最大450万円の補助金を受けられます。これにより、業務効率化やデータ活用基盤の構築が可能となります。

参考:IT導入補助金2025

また、経営革新等支援機関(経済産業省)では、認定を受けた支援機関による中小企業の経営改善やデジタル化の支援を受けることができます。専門的な知識を持つ支援者と連携し、効果的なデジタル化が可能です。

まとめ:データを企業の「判断力」に変える

これまで人間が経験や勘をもとに行ってきた経営判断を、数字を元にした客観的・合理的な判断に変えることが、データドリブン経営なら可能です。データを元にすることで、経営判断の精度や速度が向上し、変化の速度や多様性をますグローバル市場への対応もできるようになります。

しかし、データドリブン経営を実現するためには、まずはデータを適切に扱う体制を整えることが大切です。社内のリソースだけでの体制構築が難しい場合は外部人材やパートナー企業、行政の支援などを積極的に活用し、データドリブン経営の土台を作りましょう。

GREEN CROSS PARKのDX

東急不動産が展開する産業まちづくりプロジェクト「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、まち全体に先進的なDX基盤整備を行う構想のある新しい産業団地です。高速通信環境や自動運転技術の先行導入により、集まるすべての産業のDX推進をサポートします。 工業用地をお探しの企業担当者様や、GX・DXなど次世代の経営課題に関心をお持ちの企業担当者様は、GREEN CROSS PARKによる産業振興と地域共創の取り組みにぜひご注目ください。