DXに取り組んでいる企業は年々増加しています。しかし、DXに取り組もうとしても、さまざまな課題に阻まれてしまい、進捗がままならなかったり、十分な成果が出せなかったりするケースも存在します。

これからDXに取り組む方やすでに取り組みを開始している方は、DXの課題を認識したうえで、対処法を検討しておくことをおすすめします。

今回は、企業が直面しやすい9つのDX課題と対処法、注意点について解説します。

DXの9つの課題とは?

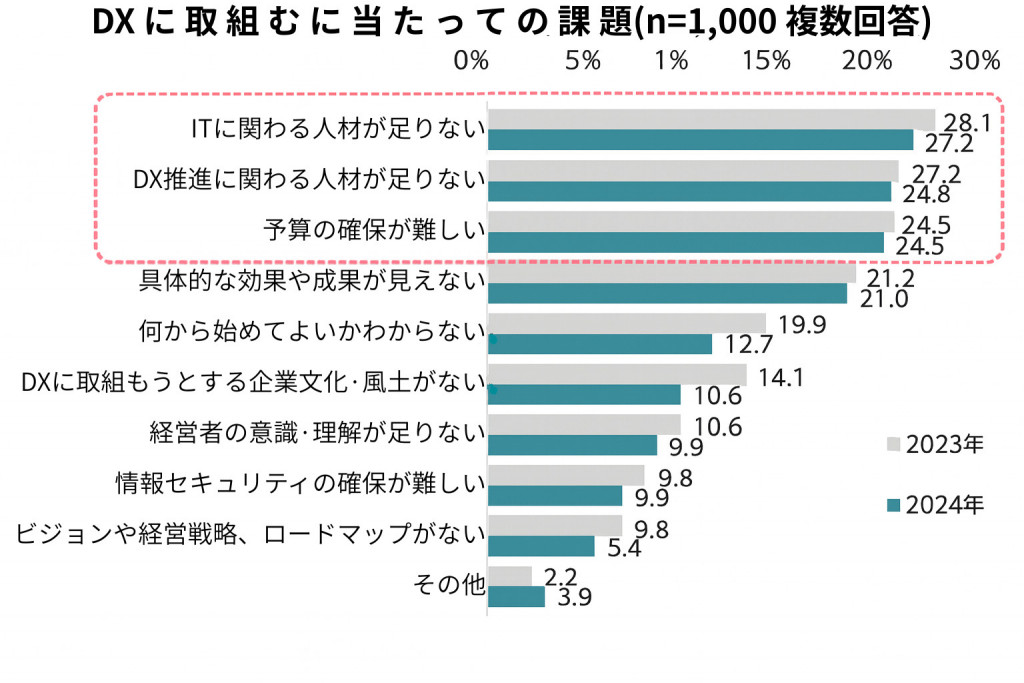

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)では、中小企業のDX推進に関する調査(2024年)として、アンケート調査報告書をまとめています。調査対象は、全国の中小企業経営者、経営幹部(個人事業主を除く)1,000社となっていますが、DX課題については大企業の方にも参考になる内容となっています。

調査方法はWebアンケート調査で、調査期間は令和6年10月29日~11月5日に行われ、令和6年12月に発表されています。この調査は前年(2023年)にも実施されており、前年対比でのDXの取り組み状況なども確認することができます。

このアンケート調査には、『8.DXに取り組むにあたっての課題について』という項目があります。今回は、ここで紹介されている課題について取り上げていきます。

出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構『中小企業のDX推進に関する調査(2024年)』

中小機構の調査で紹介されている主なDX課題は以下の9つです。

- 人材が不足している

- 予算の確保が難しい

- 具体的な効果や成果が見えない

- 何から始めてよいかわからない

- DXに取り組もうとする企業文化・風土がない

- 経営者の意識・理解が足りない

- 情報セキュリティの確保が難しい

- ビジョンや経営戦略、ロードマップがない

- 既存システムがブラックボックス化している

自社にまったく当てはまらない課題もあることでしょう。逆に、自社にとって重大なボトルネックになっている課題があるかもしれません。

それぞれを具体例や対処法、注意点とともに解説します。

1.人材が不足している

1つ目のDX課題は、人材の不足です。

DXに取り組む課題として上位を占めている2つの項目が、

- 「ITに関わる人材が足りない」(25.4%)

- 「DX推進に関わる人材が足りない」(24.8%)

となっております。

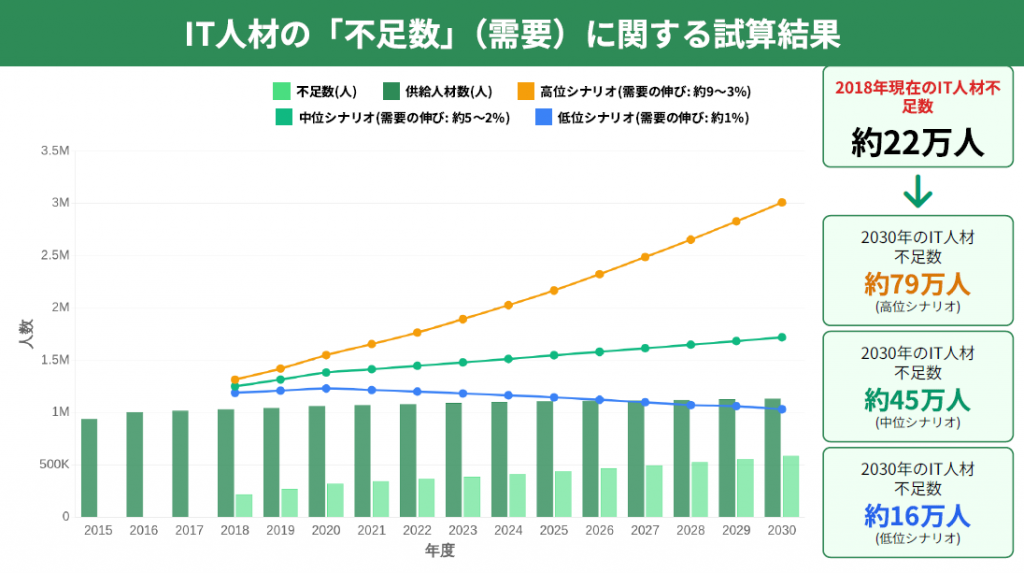

経済産業省の調査によると、IT人材の不足は、2018年時点ですでに22万人と言われており、2030年には45万人まで増加すると見込まれています。ITニーズの拡大(高位シナリオ)によりIT人材の需要が大きく伸びた場合には、2030年に最大で79万人のIT人材が不足するとも予想されています。

DXに取り組むためにはIT人材の確保が欠かせません。しかし、経済産業省の調査の通り、ITに関わることができる人材は慢性的に不足しています。DXを推進できる人材は、IT人材の中でもDXに関する専門性や各部門との調整力、PDCAを回し続ける行動力などが求められるため、さらにその不足は深刻なものと予想されます。

課題の具体例

そもそも企業内にITに特化した人材がいないというケースもあることでしょう。また、IT推進室や情報システム部などの部署が社内にあったとしても、十分な数の人材が確保できていなかったり、日常業務に追われてDXに取り組む余力がなかったりすることも考えられます。

先進的なITツールが導入できたとしても、使いこなせる人が社内に少なければ、DXはなかなか進みません。社内に蓄積されているさまざまなデータも、分析・活用できるような人材がいなければ、DXが想定通りに進捗することは難しいでしょう。

対処法

IT人材の確保や育成は、一朝一夕で解決できる問題ではありません。まずは社内の人材の中で、DXの推進にふさわしい人材を選定し、リスキリングなどの教育を行って育成を始めましょう。

また、DXの推進ができるような新たな人材の獲得にも力を入れる必要があります。優秀な人材ほど、他社も欲しがる人材となりますので早急な対策が必要です。必要に応じて待遇の見直しやキャリアパスの再設計、求人サイトや人材エージェント、SNSの活用などを通じて、新たなIT人材の獲得に向けた取り組みも始めていきましょう。

注意点

IT人材やDXの推進ができる人材がいたとしても、他の課題が解決できなければ大切な人材リソースを無駄にしてしまいます。最悪の場合、自社に見切りをつけて退職してしまうリスクもあるため、DXに取り組む人材の待遇や評価、仕事のやりがい、各部門長を始めとした社内協力にも注意を払いましょう。

アンケートの通り、IT人材やDXに関わる人材の不足は大きなDX課題となります。DX成功のカギは、優秀な人材の確保と活用にあるため、改めて自社の状況を確認していきましょう。

2.予算の確保が難しい

2つ目のDX課題は、予算の確保が難しいことです。

DXに取り組むためには、新しいIT技術の導入や既存システムの改修、IT人材の確保などに資金が必要となります。しかし、中小機構の調査では「予算の確保が難しい」と回答した企業が24.5%にのぼります。

DXの目的や将来のビジョンが明確に決まっていなければ、十分な予算を確保することは難しいかもしれません。DXに取り組んでみたものの、短期間で具体的な成果が出なければ、継続的な予算配分も困難になることも予想されます。

一方で、DXに十分な予算を配分できなければ、他社に先駆けたDXを推進することは難しいでしょう。

課題の具体例

新しいクラウドシステムの導入や、既存システムの改修を行おうとしても、ITに対する予算が少ないために費用が捻出できないケースが考えられます。また、新たなIT人材を確保したくても、人事採用にかける予算が捻出できないケースや、人件費の確保が難しいケースも考えられます。

対処法

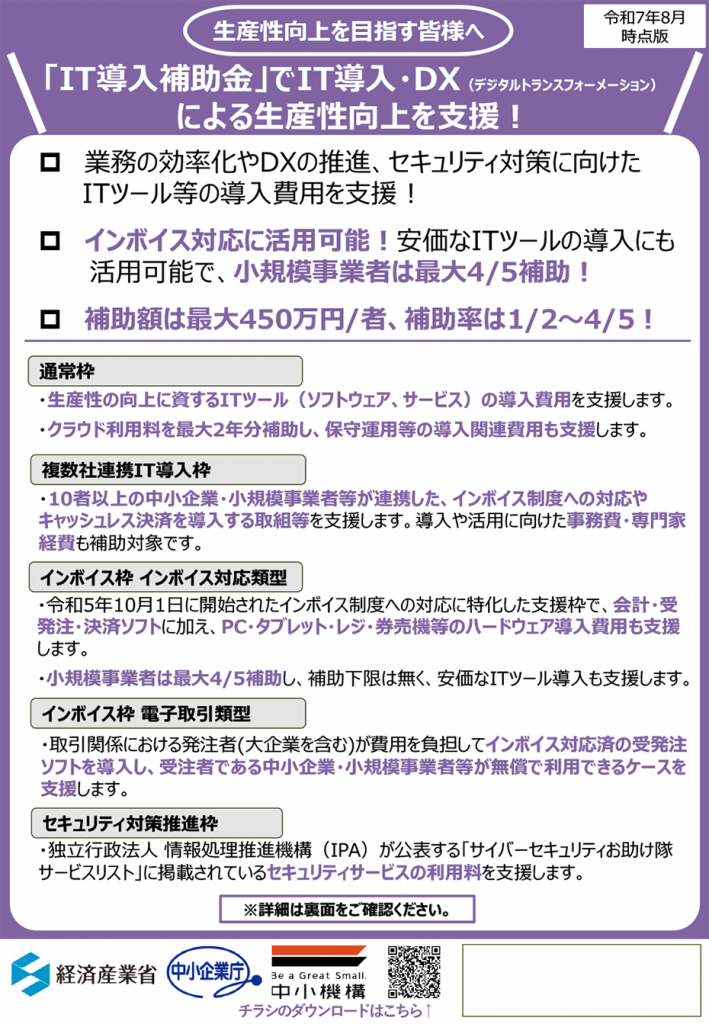

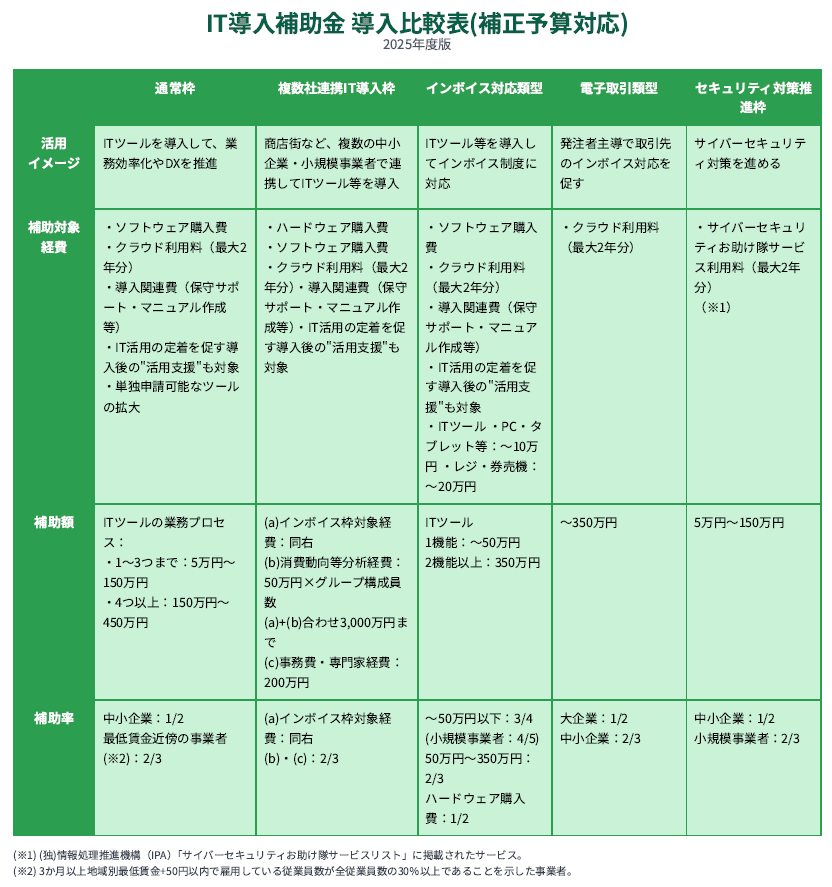

IT投資の予算確保が難しい場合は、国や自治体の補助金や助成金の利用を検討してみましょう。例えば、中小企業庁では、サービス等生産性向上IT導入支援事業として『IT導入補助金2025』を実施しています。

出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構『補助金活用ナビ』IT導入補助金のご案内

事業規模や補助対象によって異なりますが、最大で補助率が3/4まで、補助額は最大で450万円までの活用が可能です。業務のデジタル化やインボイス制度対応のためのITツールの導入、クラウドシステムやPOSレジ、電子帳簿保存対応ツールなど幅広い導入に活用できます。なお、『IT導入補助金2025』は原則として返還が不要となっております。

こうした補助金を利用することで、IT投資のハードルが下がり、予算も確保しやすくなります。補助金の活用によって節約できた予算や、業務効率化によるコストダウンで確保できた資金は、さらなるIT投資への活用や、新たな人材確保のための予算にすることで、効率的な資金活用が可能となります。

注意点

新たなIT投資は、その目的が明確になっていなければ最適なコストパフォーマンスを発揮できません。補助金を受けても自社の負担がゼロになるわけではありませんので、大切な予算をどこに配分し、その結果として何を期待するのかを明確にしておきましょう。

大きな改革をいきなり進めようとすると、必要な予算や失敗した場合のリスクが大きくなります。社内の理解が得られずに改革が頓挫したり、業務が混乱してユーザーや取引先に迷惑をかけてしまうことも考えられます。まずは規模の小さな部分から業務改革やIT導入を始め、徐々に規模を拡大していくスモールスタートがおすすめです。

なお、『IT導入補助金2025』の内容は変更される可能性があるため、最新の情報を確認しておきましょう。

参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構『補助金活用ナビ』IT導入補助金のご案内

3.具体的な効果や成果が見えない

3つ目のDX課題は、具体的な効果や成果が見えないことです。

DXの具体的な効果や成果が、目に見える形ですぐに実感できればDXも推進しやすくなるでしょう。しかし、中小機構の調査では「具体的な効果や成果が見えない」と回答した企業が21.2%にのぼります。

DXの本質的な目的は、新たな業務変革を起こし、中長期的な企業の成長を実現することです。そのためには、顧客満足度を高める新しい価値や体験の創造、ビジネスモデルや収益構造の抜本的な見直しが必要とされるかもしれません。

このような改革は一朝一夕で実現できるものではないため、短期的な効果や成果を求めていては改革が途中で頓挫する可能性を高めます。例えば、ITツールを導入しただけではDX本来の効果や成果を実感できないため、地道にPDCAを回し続ける必要性を認識しておくことが大切です。

具体例

DX推進室を作り、専任の担当者を決めたが、短期的な結果を求められてプロジェクトが頓挫してしまうことも考えられます。また、中長期的なDXのロードマップやビジョンが明確に定められていなかったり、多角的な評価指標を持っていなかったために、徐々に現れつつある改革の成果を適切に評価できないケースも考えられます。

対処法

短期的な評価指標だけでなく、中長期的なロードマップやビジョンに則した評価指標を作り、多角的に効果や成果を計測していきましょう。売上への寄与やコストダウンなどの費用対効果だけでなく、社内の小規模な効率化やDX担当者のモチベーションの高さなども評価に組み入れると良いでしょう。

顧客や社内への満足度調査、業務工数の変化、ペーパーレス化や自動化の進捗、業務ミスの発生率、リピート率や解約率の変化など、多角的な評価も取り入れ、改革を頓挫させないことが大切です。

注意点

短期的な効果や成果を求められてしまうと、中長期的で戦略的な改革が進めにくくなる可能性もあります。DX担当者や社内の人たちが愚直にPDCAを回し続けられるよう、中長期的な視点でDXへの取り組みを評価していきましょう。

4.何から始めてよいかわからない

4つ目のDX課題は、何から始めてよいかわからないことです。

中小機構の調査では、12.7%の企業が「何から始めてよいかわからない」 と回答しています。

DXの適用範囲は広く、全社に大きな影響を与える可能性を秘めています。また、ユーザーや取引先にも影響が及ぶため、どの業務や部署の改革から取り組みを始めればよいのか判断に迷うこともあるでしょう。

中長期的に目指すべき目標やビジョンがなければ、現時点で始めるべきことは決められません。また、大きな取り組みから始めようとしても、準備や調整に労力ばかりがかかってしまいます。まずは小さな突破口を見つけ、できることを少しずつ進めていくことが大切です。

具体例

DX担当者に選ばれたが、目標やビジョンがよくわからず途方に暮れてしまうケースが考えられます。また、ITやDXに関して相談できる上司や部署がない場合もあるでしょう。ITツールの導入を検討しようとしても、全社員に影響する場合、その調整だけで辟易してしまうかもしれません。

対処法

やはりスモールスタートが有効でしょう。

- 小規模で実施できる改革から始める

- まずはお試しで業務改善やITツールを導入する

- 定例会などで効果や問題を検証する

このような小さなステップを繰り返していくことが大切です。たとえば、手作業や紙ベースの業務の見直しを検討することや、メールやFAXでのやりとりを社内チャットに置き換えるなど、現在の業務に影響が少なく、すぐに取り組みやすいものから改革に着手すると良いでしょう。手作業や紙ベースの業務には、長年IT化ができないなりの理由があるかもしれません。まずはその理由を調査することが、地味ながらDXの大切な一歩です。

また、利用範囲や期間を制限すれば無料で使えるビジネス用のチャットサービスなどもありますので、まずは限られた人数に限定して社内チャットの有用性を検証するのも良いでしょう。

注意点

DXは1人の担当者で進められるものではありません。他のDX担当者や上司、各部門の担当者を集め、DXに関する打ち合わせを定例化することで、プロジェクトの進捗確認や各部署の意識改革も進みやすくなります。

5.DXに取り組もうとする企業文化・風土がない

5つ目のDX課題は、DXに取り組もうとする企業文化・風土がないことです。

中小機構の調査では、14.2%の企業が「DXに取り組もうとする企業文化・風土がないこと」 と回答しています。

積極的なITツールの導入や日常的な業務改革に取り組んでいる企業でなければ、DXを推進しやすい企業文化や風土ではない可能性が考えられます。長年培ってきた企業文化や風土を過度に守り抜こうとする人や、業務の変化を嫌う部門がある場合、DXの進捗に大きな弊害となる可能性が高まります。

DXに取り組もうとする企業文化や風土がない場合、DX担当者が疲弊して退職してしまう可能性も高まるため注意が必要です。

課題の具体例

非効率な業務の洗い出しや業務改革の指示を行っても、現場から反対意見ばかりが噴出したり、属人化された業務を手放そうとしなかったりするケースが考えられます。また、DXが自分たちの仕事を奪うものであると誤解しているケースも考えられます。失敗を恐れる企業文化である場合、周りから批判されることに抵抗感を感じ、新しい提案や発想を受け入れにくくさせることもあります。

現場の人たちが、DX担当者の個人的な意見であると感じてしまうと、大切なことも聞き入れてもらえなくなる可能性が高まります。

対処法

DXは、経営トップや上層部も含めた会社としての明確なビジョンであることを社内に通知することが大切です。経営層から社員向けにDXに関するメッセージを定期的に発信したり、現在のDXの取り組みを社内に共有したりすることで現場の意識が少しずつ変わっていきます。

また、DXを進めなければ、中長期的な企業の成長が望めず、かえって自分たちの仕事や収入にマイナスな影響を及ぼす可能性があることを理解してもらうことも大切です。改革や挑戦はDX担当者の個人的な意見で進めているのではなく、経営トップも含めた企業戦略の一環であることを繰り返し周知していきましょう。

注意点

DXに抵抗感を示す社員には、それなりの理由がある可能性もあります。現場の業務が停滞したり、ユーザーや取引先に迷惑がかからないよう、現場の意見も慎重に分析することも大切です。

また、現場の意見を吸い上げる場を設けることでも、現場の意識改革やモチベーションの向上につながる可能性を高めます。ボトムダウンだけでなく、ボトムアップも意識することで、改革や挑戦は取り組みやすくなっていくでしょう。

6.経営者の意識・理解が足りない

6つ目のDX課題は、経営者の意識・理解が足りないことです。

中小機構の調査では、9.7%の企業が「経営者の意識・理解が足りないこと」 と回答しています。

経営者自身が、DX=ITツールの導入と誤解している場合があります。また、DXは全社的に進めるべき取り組みですが、DX担当者に任せきりにしているケースも考えられます。ITによる業務変革や新しい価値や体験の創造は、中長期的な企業の成長に欠かせない取り組みの一つです。短期的な利益やコストカットだけに目を向けず、本質的な経営改革に腰を据えて臨む必要があるでしょう。

具体例

経営者が指示だけ出して、あとは現場や担当者任せにし、結果の報告だけを求めるケースが考えられます。また、DXに必要な予算を出し渋ったり、積極的な変革に経営者自身が難色を示したりするケースも考えられます。

DXの重要性や優先度が、時間の経過とともに経営者自身の中で下がってしまうことにも注意が必要です。

対処法

経営者自らがDXに関する外部研修を受けたり、社内で勉強会を主催したりすることで、自身だけでなく社員にもDXの意識や理解が浸透していきます。経営戦略会議や取締役会などの重要な会議の中でも、DXの進捗状況などを議題として取り入れることをおすすめします。中長期的な経営ビジョンや戦略を定め、ブレずにPDCAを回し続ける覚悟を持つことも大切です。

その他にも、会社のスローガンやホームページ、社内報、ポスターなどにもDXに対する経営者のコミットを掲載し、全社が一丸となってDXを進める機運を高めていきましょう。

注意点

経営者がDXを他人事のように扱ってしまうと、DX担当者や改革に期待する社員が退職してしまうリスクを高めます。特に若い世代の社員は、経営者の長期的なビジョンが自分たちの生活の安定やスキルアップにどのような影響を与えるのかを見ています。

先進的で持続可能性の高い企業であることをアピールするためにも、経営者が率先してDXに取り組む姿勢を示していきましょう。

7.情報セキュリティの確保が難しい

7つ目のDX課題は、情報セキュリティの確保が難しいことです。

中小機構の調査では、14.0%の企業が「情報セキュリティの確保が難しい」と回答しています。2023年の調査(10.6%)から3.4ポイント増加しており、情報セキュリティに対するリスク認識が高まっていることが分かります。

DXの要と言える取り組みは、ITツールやデータ活用です。そのため、情報セキュリティの確保の難しさが理由で、DXが遅れないようにしなければなりません。一方で、情報セキュリティの確保を2の次にしてDXを進めた場合、外部からのサイバー攻撃や内部からの情報漏えい事故などによって、企業が深刻なダメージを受ける可能性があるため注意が必要です。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)がまとめた『情報セキュリティ10大脅威 2025』によると、組織向けの脅威の1位は『ランサム攻撃※1による被害』、2位は『サプライチェーンや委託先を狙った攻撃』、3位は『システムの脆弱性を突いた攻撃』となっています。また、2025年に初選出された『地政学的リスクに起因するサイバー攻撃』が7位にランクインしています。

※1ランサム(Ransom)攻撃:感染したパソコンに特定の制限をかけ、その制限の解除と引き換えに金銭を要求するサイバー攻撃のこと

出典:独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)『情報セキュリティ10大脅威 2025』

具体例

社内の機密データの取り扱いルールを明確にし、その遵守を徹底していない場合、大量の顧客情報などが流出する可能性があります。情報管理がずさんな場合、企業の信頼性が著しく低下する恐れもあります。

また、ランサムウェアやウイルスなどの外部からの攻撃を受けた場合、サプライチェーン全体が停止したり、ユーザーや取引先に多大な損害を与えたりする可能性があります。実際、2025年には国内の有名企業が相次いでサイバー攻撃を受け、サプライチェーンの混乱がなかなか収束しないという事態に発展しています。

対処法

ウイルス対策ソフトの導入や、送信元不明の電子メールを開封しないこと、不要なサイトへのアクセスを行わないことなどの基本的なセキュリティ対策を徹底することが大切です。ID・パスワードは定期的に変更し、指紋認証やデバイス認証などの多要素認証を導入することも有効なセキュリティ対策となります。

OSやアプリのセキュリティパッチは最新のものに更新しましょう。古いバージョンのOSやアプリにはサイバー攻撃のターゲットになりやすい脆弱性が存在するため、情報セキュリティリスクが高まる恐れがあるからです。

注意点

セキュリティ対策の人員や予算、手間は惜しまないことが大切です。万が一の攻撃や事故に十分な対策を講じておくことで、その後の復旧や信頼回復を迅速に行えるメリットがあります。

また、社内に対する定期的なセキュリティ教育も行い、常にサイバー攻撃や情報漏洩のリスクと隣り合わせであるという認識を高めることも大切です。

8.ビジョンや経営戦略、ロードマップがない

8つ目のDX課題は、ビジョンや経営戦略、ロードマップがないことです。

中小機構の調査では、9.8%の企業が「ビジョンや経営戦略、ロードマップがない」と回答しています。

DX担当者が動けなかったり、自社のDXが進捗しなかったりする場合、DXに対する自社の明確なビジョンや経営戦略、ロードマップが存在しないか、あってもあいまいな内容に終始している可能性があります。

自社におけるDXの本質的な目標を改めて定義し、経営者も含めた全社員に目指すべき方向性を明確に示しましょう。経営層とDX担当者、現場の社員が同じ目標に向かってPDCAを回し続けることが大切です。

具体例

経営層が方針だけを決め、あとはDX担当者に丸投げ状態になっている可能性があります。また、日々の業務に追われることで、DX担当者や現場社員がDXの重要性を忘れてしまう場合も考えられます。

DX担当者だけが孤軍奮闘している場合、退職につながる可能性もあるため注意が必要です。

対処法

まずは経営層がDXに期待する明確なビジョンや戦略を描き、中長期的なロードマップを作成しましょう。そもそも自社になぜDXが必要なのか、DXを行わなければどうなってしまうのか、DXに取り組むことで未来がどう変わるのかなど、現場の社員にも理解できる形で共有することが重要です。

最終的に目指すべきゴールを全社員に意識させ、短期的な結果や成果にばかり関心が集まらないようにすることも、腰を据えてDXに取り組むための大切なポイントです。

注意点

自社が取るべきDXの戦略的な方針は、経営層とDX担当部署が入念にすり合わせを行うことが大切です。一方通行の意思決定になっていると、ビジョンや戦略の甘さが露呈することになります。また、短期的な目標だけでなく、長期的なロードマップをしっかりと作成し、DXの取り組みが途中で頓挫しないようPDCAを回し続けましょう。

9.既存システムがブラックボックス化している

9つ目のDX課題は、既存システムがブラックボックス化していることです。

中小機構の調査では、6.9%の企業が「既存システムがブラックボックス化している」と回答しています。2023年の調査(5.4%)から1.5ポイント増加しており、時間の経過とともに既存システムのブラックボックス化の影響が拡大していると予想されます。

既存システムのブラックボックス化とは、古い基幹系システムなどを使い続けた結果、技術的な改修ができる担当者が定年などで退職し、現在の社員にドキュメントなどの引き継ぎが十分にされていない状況を言います。また、現在の社員に十分な引き継ぎがされていたとしても、プログラミング言語やOS、ネットワークなどの仕様が古いため、現在の社員による改修が技術的に困難なケースも考えられます。

仮に既存システムに不具合が見つかったとしても、その場しのぎの改修でそのまま使い続けることができる場合もあります。既存システムをリプレースするためには、膨大な予算と手間、業務フローの大幅な変更が必要になるケースがほとんどなので、抜本的な対策が取れないまま既存システムを使い続ける企業も多いことでしょう。

具体例

既存システムの仕様が古いため、新しいシステムとの連携ができず業務効率の改善が進まないケースが考えられます。また、すでにアップデートが不可能なサーバーOSやソフトを使っている場合、保守できる社内人材や外部のベンダーを確保することが難しいケースもあります。

ブラックボックス化したシステムが原因不明の不具合で停止した場合、自社の業務も長期間にわたり停止するリスクもあるため注意が必要です。

なお、新しい技術の習得を目指している若い技術者に、ブラックボックス化した既存システムの改修を担当させることはおすすめできません。将来的に役立つ技術の習得にならないため、最悪の場合は退職してしまうリスクが高まるからです。

対処法

既存システムのリプレースの検討を始めましょう。その際は、自社専用のシステムを開発するのか、汎用的なクラウドシステムを利用するのかで、計画や予算、スケジュールなどが大きく変わります。最近では、ある程度のカスタマイズが可能なクラウドシステムも販売されています。

まずは既存システムを使って行っている業務を洗い出し、対応すべき項目の優先度を確認しましょう。

注意点

ブラックボックス化された既存システムは、十分なセキュリティ対策を施すことが難しい場合も多いです。外部からのサイバー攻撃や内部からの情報漏洩のリスクが高まっていることが考えられますので、大きな事故が起きる前に新しいシステムへのリプレースを進めることが大切です。

まとめ DXの課題について

今回は、企業が直面しやすい9つのDX課題と対処法、注意点について解説しました。

企業によって、当てはまるDX課題は異なることでしょう。しかし、どの課題もDXを成功させるためには乗り越えなければいけない大きな問題と言えます。本記事でご紹介した対処法や注意点を参考にしていただき、貴社のDXを進めていただければ幸いです。

GREEN CROSS PARKのDX

東急不動産が展開する産業まちづくりプロジェクト「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、まち全体に先進的なDX基盤整備を行う構想のある新しい産業団地です。高速通信や自動運転技術の先行整備などにより、ここに集う産業に新たな可能性を広げます。