企業におけるDXを推進するためには人材の確保と育成が欠かせません。デジタル人材不足を実感している企業が85.1%に上る日本国内で、どのようなDX人材が今求められているのでしょうか。DX人材とはそもそもどのような人材か、不足している背景、DX人材類型と育成方法、注意点まで解説します。

DX人材とは?定義と役割

DX人材とはデジタル技術やデータ活用に精通しており、デジタルでできることを理解し、DXの取り組みをリード・実行できる人材です。企業内部だと、DX推進部門や各事業部門で活躍することが期待されており、「DXを推進する人材」と言い換えることもできます。

このDXを推進する人材が備えるべきスキルセットは、「DX推進スキル標準」として経済産業省によって提示されています。DX推進スキル標準を示すことで育成の仕組みに結び付け、リスキリングや実践を通してのスキルアップ、能力・スキルの可視化を実現することが狙いです。

参考:独立行政法人情報処理推進機構、経済産業省『デジタルスキル標準ver.1.2』

IT人材とDX人材の違い

DX人材というと「ITに強い人材を配置すれば良いのでは」と思う方も多いかもしれません。しかし、一般的にいうIT人材とDX人材では担う役割が異なります。

DX人材はインパクトがあるデジタルの新技術がもたらす変化を捉えることが求められています。例えば生成AIへの理解や活用方法、企業の業務や組織にどう組み込むか、生成AIを活用した製品やサービスを開発することなど、最新技術をもとに企業の事業を変革するようなアクションを推進するレベルのスキルが求められます。

一方、IT人材に求められるのはあくまで既存のIT技術を使いこなすことにとどまります。一般的なイメージで言えば、エンジニアのような専門技術と知識を持ち、情報システムの企画・開発・運用・保守を担う人材といったイメージです。

だから、例えばDX推進部門に専門技術があるからといってIT人材を配置してもうまくいくとは限りません。重要なのはデジタルの新技術を活用して変革を起こせるかどうかなので、視座の高さも必要ですし、専門技術や知識があっても適性がない場合もあります。

DX人材に担ってもらう業務とは

DX人材には、ITを活用した従来業務ではなく、新しい価値の創造を行うような業務をアサインする必要があります。

例えば生成AIを組み込んだ新たな製品やサービスを開発し販売するというのはDXに該当します。DX人材は

- 製品・サービスの構想策定

- 実装・運用・活用に向けた環境整備

- 設計・開発・評価

- 生成AIの定着化・運用体制の構築

- 生成AIの継続的な品質向上

といった工程を推進する立場として、ビジネス観点、技術観点、運用観点で事業の中核を担うことが求められるのです。

参考:独立行政法人情報処理推進機構、経済産業省『デジタルスキル標準ver.1.2』

DX人材が不足している背景

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「DX動向2025」によると、日本国内の85.1% の企業が「DXを推進する人材が不足している」と回答しており、デジタル人材不足が示されています。

また、日本企業の多くが

- そもそも適切な人材がいたとしても気づけない

- どんなスキルを身につけさせればよいのかわからない

- どんな人を採用すればよいのかわからない

という状況にあります。つまり、自社のDXの方向性や自社にとって必要な人材を把握することが難しいという状況に置かれているのです。

日本は「DXを推進する人材像の設定・周知(経年比較・国別)」の調査で、設定していない、わからないと答えた企業の割合が49.9%となっています。同時に調査した米国は5.1%、ドイツが7.9%であるのと比べると非常に高い数値です。

また、DXを推進する人材の「量」の確保(経年比較・国別)の調査においても、日本企業が「やや不足している」「大幅に不足している」と回答した割合の合計は8割を超えました。一方、米国では23.8%、ドイツでは44.6%とDX人材の量に関しても日本は不足を感じている企業が非常に多いことがわかります。

最後に、DX人材の評価基準があると答えた日本企業で、DX人材が大幅に不足している、わからないと答えた企業が35.4%だったのに対し、評価基準がない企業においては74.1%に上りました。

出典:独立行政法人情報処理推進機構 『DX動向2025(データ集)』

これらのことから、やはりまずは自社がどのようなDXを実現しようとしているのかを明確にし、評価基準を定めた上で人材を募集することが大切だとわかります。

しかし、自社でうまく設計できずに困っているのが多くの企業の現実でしょう。そのため、経済産業省が提示している「DX推進スキル標準」のようなガイドライン等を参考にしつつ、自社に合ったDX人材のペルソナ設定、採用及び育成を行うのが有効です。

参考:独立行政法人情報処理推進機構、経済産業省『デジタルスキル標準ver.1.2』

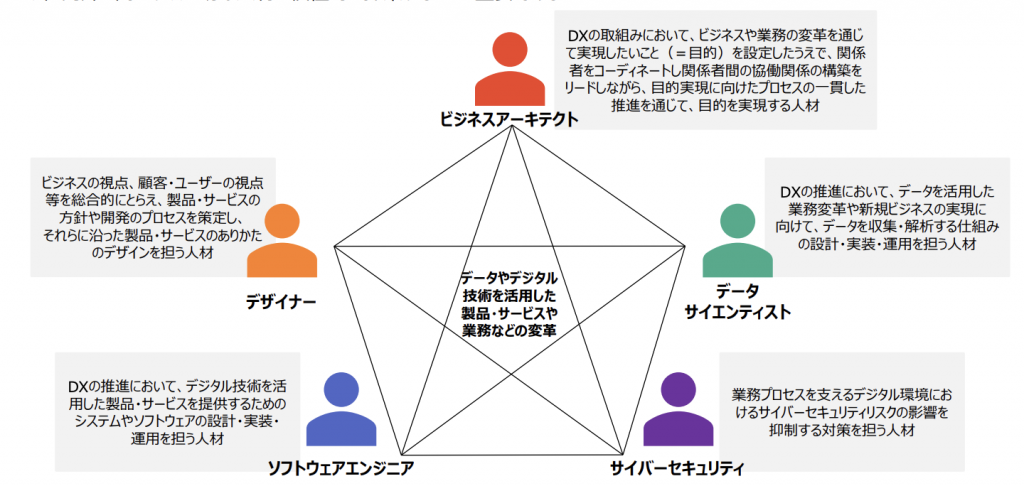

DX人材に求められる5つの人材類型

企業の革新をデジタル技術によって推進していくDX人材は、経済産業省が提示する「DX推進スキル標準の構成」によると、5つの人材類型に分類できます。5つの人材累計がお互いに補完しあい、データやデジタル技術を活用した製品・サービスや業務などの変革を目指すことが大切です。ただし、DX人材は、前提として経営層を想定していないので、DXを推進するための全社的な組織作り、人材育成の担当ではありません。あくまで、個別の製品・サービス・業務に関する取り組みが中心です。それぞれの人材類型を紹介します。

出典:独立行政法人情報処理推進機構、経済産業省 『デジタルスキル標準ver.1.2』

1.ビジネスアーキテクト

ビジネスアーキテクトは、DXの取り組みにおいて、ビジネスや業務の変革によって達成したい目的を明確に設定し、その実現に向けて関係者を調整・連携させながら協働関係を構築する役割を担います。さらに、目的達成に向けたプロセス全体を一貫して推進することで、最終的な成果の実現をリードします。ビジネススキームの設計、関係各所を巻き込んでのプロジェクトの旗振り役として欠かせない存在です。

• 新規事業開発:データやデジタル技術を活用した新規製品・サービスの市場への提供

• 既存事業の高度化:データやデジタル技術の活用を通じた既存製品・サービスの価値向上(多様な提供方法、既存製品の新市場開拓等)

• 社内業務の高度化・効率化:データやデジタル技術の活用を通じた社内業務の品質やコスト、スピードの向上

上記が具体的な担当業務となります。

2.デザイナー

デザイナーは、ビジネスや顧客・ユーザーの視点を総合的に把握し、製品やサービスの方針・開発プロセスを設計するとともに、その方針に基づいた製品・サービスの在り方のデザインを担当する人材です。デザインというと造形やビジュアルを担当すると思いがちですが、DX人材におけるデザイナーは製品やサービスの根幹の設計にも深く関わります。単なる外観だけでなく、新たな製品・サービスの構想においてもデザイナーの活躍が期待されます。

例えば、顧客・ユーザー視点でユーザビリティが高いか、企業の都合が先行したデザインになっていないかに配慮し、取組みの関係者が意識して完成を目指すように導く。また、単に目を引くデザイン、見つけやすいデザインではなく、倫理的な妥当性があるか、非倫理的な要素が見つかった場合差し戻すといった役割があります。

デザインに期待される役割は近年大きく変化しつつあります。製品やサービスを利用する人々に、心地よく魅力的な体験を提供することがデザインの重要な役割とされています。また、ビジネスモデルや組織、コミュニティといったエコシステム全体を、より望ましく活気あるものにしていく役割も求められています。「人を起点とした価値創造や課題解決を担う」のがDX人材におけるデザイナーであると言えるのです。

3.データサイエンティスト

データサイエンティストはDXの推進において、データを活用して業務改革や新しいビジネスを実現するための、データ収集・分析の仕組み作りから実際の運用までを担当する人材です。単にデータを分析するのではなく、分析する手前の設計・構築も担当し、運用の実務面でも知見を発揮してもらいます。

データサイエンティストがデータ収集・分析の設計を行うにあたっては非常に幅広い工程と関わるため、各工程に関する理解が欠かせません。そのため、多様なビジネススキルや技術スキルが求められるのが特徴です。

期待される役割としては、データの発掘や活用をすることで自社や自組織の競争力の向上につなげること。単なるデータの活用や分析業務にとどまらず、データ活用により自社や顧客に対して価値を提供し、顧客価値の拡大に十分に貢献することを強く意識する必要があります。

4.ソフトウェアエンジニア

ソフトウェアエンジニアとはDX推進において、デジタル技術を活用した製品・サービスの提供を目的に、システムやソフトウェアの設計・開発・運用を担当する人材です。一般的なソフトウェアエンジニアと近い印象ですが、DXによって確信的な事業や製品・サービスを生み出すことがミッションであることを深く理解した人材を配置する必要があります。

ソフトウェアエンジニアに求められるのはやはり高い技術力です。また、テクノロジーや世の中のニーズが激しく変化する現代において、他のステークホルダーと柔軟に連携し新たな価値を提供するプロダクトを生み出すことが期待されています。

5.サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティは、デジタル環境におけるサイバーセキュリティリスクを防ぎ、業務への影響を最小化する対策を担当する人材です。特に最近はAIをはじめとする外部とのデータ連携を必要とするデジタルテクノロジーが増加しています。サイバーセキュリティリスクに知見を持ち、適切なセキュリティ設計を行えるDX人材の確保が欠かせません。

セキュリティを重視すると、利便性が失われたりコストが増大するケースが往々にして見受けられますが、必要なセキュリティとDXの間で適切なバランスをとることがサイバーセキュリティには求められます。また、サイバー攻撃が多様化し進化もしているため、外部の専門事業者と連携するコミュニケーションスキルも欠かせません。また、デジタルによって支えられる社会には、障害による社会インフラの停止、組織における内部不正、プライバシーの侵害などのリスクが想定されるため、これらのリスクに他の人材と共に対処するのも重要な役割です。

DX人材育成の具体的な手法

DX人材を育成するにあたってはどのような手法があるのでしょうか。技術的専門性だけでなく、DXに関する深い理解と実践をできる環境を整えることが重要です。

自社社員のデジタルリテラシーを底上げする

まずは自社の社員がどの程度のデジタルリテラシーを持っているか把握し底上げすることが大切です。経産省のデジタルスキル標準ver1.2では、一般のビジネスパーソンが身につけておくべきデジタルスキルを「DXリテラシー標準」として定義しています。DXリテラシー標準は産業、職種、部署に関わらず共通で身につけておくべきものとされています。

Why:なぜ DXが必要なのか。社会、顧客・ユーザー、競争環境の変化について理解する

What:どんな技術やデータがDXで使われるのか。ビジネスの場で何が使われているかについて知識を深める

How:どのように技術やデータが使われているか。利用する方法や事例、留意点について学ぶ

大きく上記の三要素を学び、デジタルリテラシーを身につけていきます。こちらは特に経済産業省で標準化した講座やテキストはないので、民間の外部研修を利用するか自社内で「DXリテラシー標準」を元に独自に研修を構築するといったことが必要となります。

参考:独立行政法人情報処理推進機構、経済産業省『デジタルスキル標準ver.1.2』

リスキリングプログラム

社内でDX人材を育成するにあたっては、意欲ある人材のリスキリングを促進することが重要です。まずはDXとは何か、データの利活用についてといった基礎的な学習を全社的に行います。前述したDXリテラシー標準をうまく活用するのも良いでしょう。

また、個別のDX人材のリスキリングには、様々な外部講座の利用が効率的です。IPAが運営するポータルサイト「マナビDX」では、民間各社が提供するDX関連のeラーニング講座を紹介しています。受講にあたっては補助金が受けられるものもあるので、企業としてはぜひ活用してできるだけ多くの対象社員に受講してもらいたいところです。

外部専門機関との連携や補助金の活用

eラーニング等の講座以外にも、様々な外部専門機関のプログラムを積極的に活用しましょう。地元の大学や商工会議所、自治体主催のDX講座であれば、参加費用を抑えられますし、企業がある地域での成功事例を学ぶことができます。

また、DXの取り組みは国からの補助金を受けられることがあります。例えば厚生労働省の提供する人材開発支援助成金の中の「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業展開やDX推進等の人材育成に活用できます。経費補助率は中小企業で75%、大企業で60%と充実した補助率です。

こういった外部機関のプログラムや補助金を活用することで、会社のリソース負担を減らしながら、DX人材育成を進めることができます。

学んだことを実践できる場を作る

講座の受講等での人材育成をしつつ、学んだことを実践できる場を作ることが重要です。例えば、DX推進チームを作り、社内の各部署から担当者を集め、継続的な取り組みを行う。場合によっては、請求書の電子化や勤怠の自動集計、ITツールの導入といった、DXの手前のITによる業務効率化からでも構わないので、DX推進チームによる成果を積み重ねていく。さらにチーム人員を固定化せずローテーションすることで全社ごととしていくといった方法が考えられます。もちろん、これを実行するにあたっては経営者がデジタル化、DXを必ず行うという強い意志を示すことが大切です。

実際のビジネス設計や開発に関しては前述したDX人材に求められる人材類型が中心となって行っていきますが、それを推進するチームの存在は欠かせません。そして推進するメンバーは専門職でない一般メンバーの参画があることで、多角的な視野からのDXが実現できます。そして、参画する一般メンバーも高いデジタルリテラシーを持つことが必要です。

成果を可視化する評価制度の構築

DX動向2025(データ集)によると、日本企業でDXの成果指標を「設定していない」と定めた企業の割合は63.5%となっています。これは米国の6.4%、ドイツの12.6%に比べて非常に高い数値です。成果指標を設定しないと、効果が出ているか振り返ることができませんし、従業員にとっては自身の取り組みに意味があるか分からずモチベーションの低下につながってしまいます。結果としてせっかくDXに取り組んでも継続性がなく効果が出ないとなり金ません。

やはり成果を可視化する評価制度の構築は必要です。評価制度と言っても最初はそれほど厳しいものは求めなくて大丈夫です。例えば「どんな業務改善を試みたか」「どの課題に挑戦したか」というアクションの数で評価する。もし成果で評価するのであれば「工数削減率」「クラウドツール活用率」のようなシンプルな数値をKPIに設定するといった方法が考えられます。

また、社内で実際に行った取り組みや成功事例を共有することも大切です。DXへの取り組みを可視化することで、継続するモチベーションも上がり、ノウハウの蓄積がされ、よりPDCAが回しやすくなります。

出典:独立行政法人情報処理推進機構『DX動向2025(データ集)』

DX人材育成を進める際の注意点

DX人材育成を進める際には、なぜやるのかをまず理解してもらい、小さな成功事例を重ねることで、社員がモチベーションを維持し、自分ごととして主体的に取り組むことが大切です。DX人材育成の注意点を紹介します。

目的や目標が曖昧になっていないか

DXを進めるにあたり目的や目標が曖昧なままだと、社員のモチベーションが上がらず、DX人材の育成に失敗する可能性が高くなります。「DXを推進しよう」「社員のデジタルスキルを高めよう」といったスローガンだけでは、なぜDXを進めなければいけないのか、DXを何の目的で活用するのか、どのようなスキルを伸ばさなければいけないのかを社員が理解できません。場合によっては、「自分の本来の仕事と関係ないことを強要されリソースが圧迫されている」と捉えられてしまい、業務全体のモチベーションや質が下がりかねません。

やはり、まずは全社的にDXを行う目的を経営陣から全社員に共有・浸透することが必須です。この際には、ITによる業務効率化ではなく、最終的にはデジタルを活用し経営課題の解決をし新しい価値の創造を目指すということを伝える必要があります。

ただし、スタート地点としては現場の困り事や業務効率化から手をつけるのが良いでしょう。従業員が自分ごととして捉えることができ、理解が進んだりモチベーションの維持がしやすくなります。

また、目標設定をする場合はできるだけ具体的な内容にすることを心がけましょう。「データを読めるようになる」ではなく、「エクセルを使い売り上げ分析をできるようになる」といった具合です。目標を立てる際のフレームワークであるSMART目標を使うことで、適切な目標設定がしやすくなるので活用するのもおすすめです。

SMART目標

S:Specific(具体的か)

M:Measurable(測定可能か)

A:Achievable(達成可能か)

R:Relevant(他の目標との関連性があるか)

T:Time-bound(期限があるか)

学んだことを実践する機会があるか

また、座学や外部研修等で学んだことを社内で活かす場があるかも重要です。DX推進を進めるにあたり、社員に研修を受けさせれば大丈夫だろうと考えがちですが、研修では一般化した内容について学ぶことはできても実際働く企業でそのまま学んだことを活かせるとは限りません。DXを実践するにあたってはあくまで各企業の実情に合わせた取り組みを行う必要があります。そして、実情に合わせた取り組みを行うにあたっては、個別に研修を受けてアクションを起こすのは難しく、学習の時点からチームを組みテーマを持って推進していく必要があります。

学習形式はチームで実際の業務課題を解決するプロジェクト形式で行うことが望ましいです。自社のリアルな業務課題を題材にして研修を行い、学習直後に現場で適用できる内容にすることを心がけましょう。まずは小さな業務課題など、ハードルが低いものから成功事例を作っていくことが大切です。

また、現場で適用するにあたっては必ず何かしらの成果物を残すようにし、その成果を全社で共有することで、社内全体にDXの取り組みを啓蒙することができます。成果が出たチームは表彰等を行いアピールすることで、会社がDXを本気でやっていることが社内外に伝わります。

DX人材の育成は全社的に行うことが大切

DX人材の育成は、DXとは何かを社員に理解してもらい、デジタルを活用した革新を目指すことを全社的に行う姿勢を全社的に共有することがファーストステップです。なぜDXをするのか、DXを行い何をやるのか、どのようにDXを行うのかをしっかり設計し、自社のDXにどのような人材が必要であるかを把握しましょう。

実際にDX人材の育成を行うにあたっては、現場の課題をDXにより解消するといった小さなものから始めることでプロジェクトや社員の成功体験を積むことができます。まずは、DXの手前の業務効率化・改善といったところからでも構わないので、学んだことを実践できる場を設けることが大切です。部署横断型のチームを組み学習、実践を行い、全社的な取り組みとしてDX人材を育て、DXを推進しましょう。

GREEN CROSS PARKのDX

東急不動産株式会社が推進する「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、まち全体に先進的なDX基盤整備を行う構想のある新しい産業団地です。 超高速通信環境や自動運転などの最先端技術を導入し、参画企業のデジタル化・業務効率化・新たな価値創造を支援します。 工業用地の導入を検討する企業や、

GX・DXをはじめとする次世代経営テーマに取り組む皆さまにとって、産業振興と地域共創を両立するモデルケースを目指しています。