DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するには、自社の現状や今後の課題を分析した上で、顧客からの評価を高め、競合他社との競争に勝てる戦略を定めることが大切です。単なるデジタル化やIT化とは異なり、DXは業務プロセスや企業文化、ビジネスモデルも含めた変革を行い、中長期にわたって自社の持続的な成長を支えることが目的だからです。

今回は、DX推進の手順や課題、対策、DX認定制度について解説します。

DX推進に課題を抱える企業の方は、ぜひ最後までお読みください。

DX推進とは?

DX推進とは、データやデジタル技術を活用した業務変革や新しい価値の創造に取り組む活動のことです。その上で、変化の激しい市場で競争優位性を保ち、中長期的な自社の成長を実現することが重要となります。

最新のデジタルツールの導入や、生成AIを日常業務に活用することは、DX推進の手段の一つに過ぎません。なぜなら、DXの本質は利便性や業務効率の向上に留まらず、収益構造や企業価値を抜本的に見直し、全社一丸となって中長期的に進めるべき取り組みだからです。

そのため、DX推進は一朝一夕で実現するものではありません。また、一担当者や一部門で進めるものでもありません。経営層の強いコミットメントと、現場の柔軟な変化が必要となるため、目的や目標をしっかりと定め、PDCAを回し続けることが不可欠です。

DXの基本的な解説やDXの必要性、デジタル化やIT化との違いについては、下記の記事を参考にしてください。

DXとは?なぜDXが必要なのか?デジタル化やIT化との違いもわかりやすく解説

DXを推進するための具体的な手順とは?

DXを推進したいと思っていても、

『何から始めればよいのかわからない』

『自社の現状がよくわからない』

というお悩みも多いのではないでしょうか?

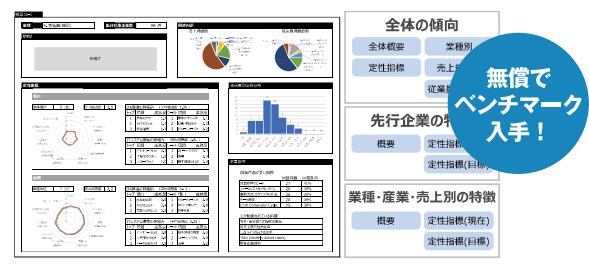

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)では、DX推進における現状分析と課題の認識、そして次のアクションにつなげるための「DX推進指標」を公開しています。自社のDXを推進できるだけでなく、自社と他社のDX取り組み状況を比較できるベンチマークレポートも無償で作成してもらえます。

(出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『DX推進指標』)

毎年「DX推進指標」の自己診断をしている企業は、年々DXの成熟度が高くなっている傾向がありますので、ぜひ活用してみましょう。

参考:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『DX推進指標』

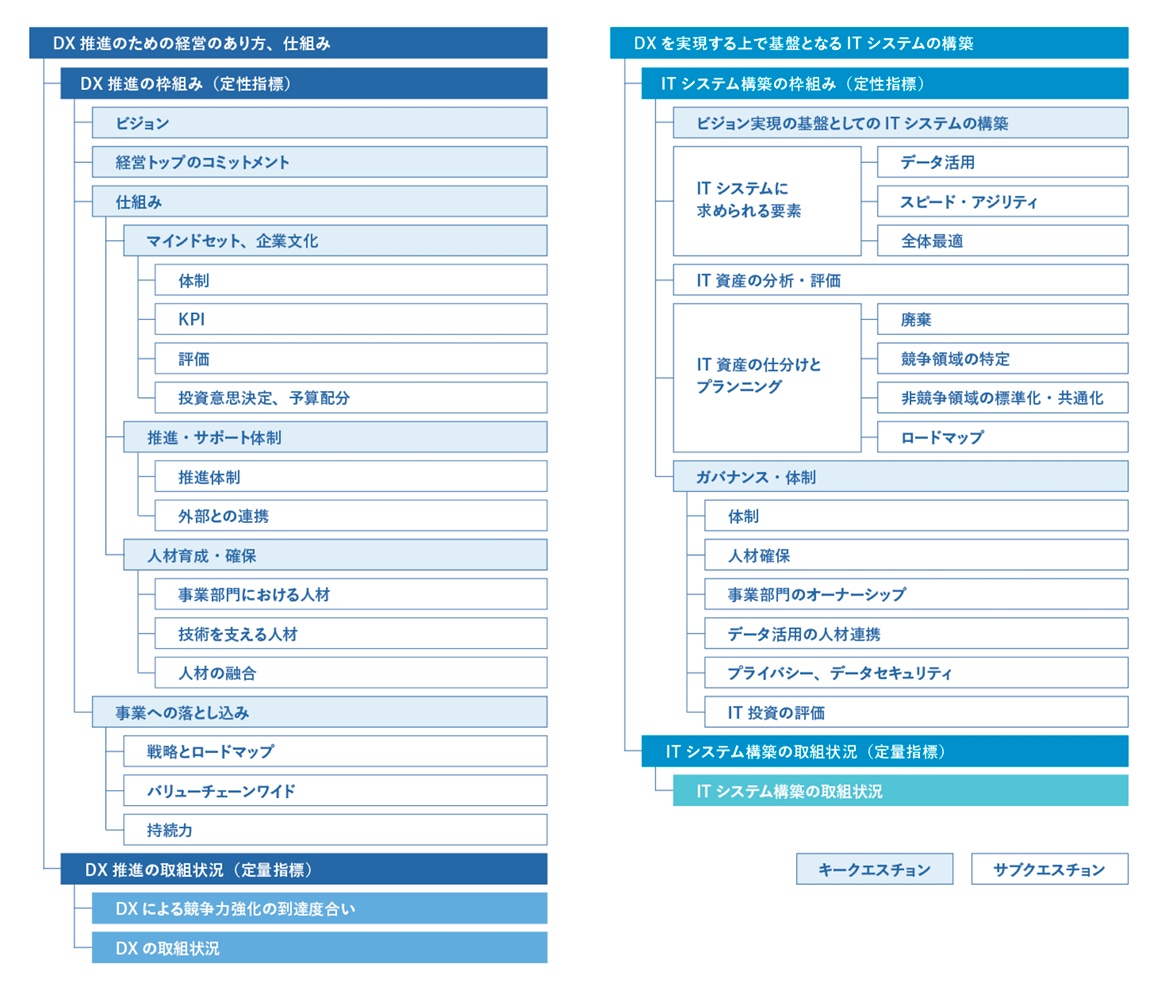

なお、DX推進指標の全体像は以下の通りとなっています。

参考:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『「DX 推進指標」とそのガイダンス』

DX推進指標を活用すれば、以下の手順で自社のDXを推進できます。

1.自社の現状を知り、関係者の目線を合わせる

2.ベンチマークレポートを取得し、自社の位置づけを知る

3.重点分野を決め、アクションにつなげる

4.定期的に進捗を管理する

それぞれを解説します。

手順1.自社の現状を知り、関係者の目線を合わせる

DXを推進するためには、まずは自社の現状を知ることが大切です。その上で、DX推進に向けた「経営・ITシステムのあるべき姿」とのギャップを認識し、経営層、事業部門、DX・IT部門など関係者同士の目線を合わせることで、自社の進むべき方向性が見えてきます。

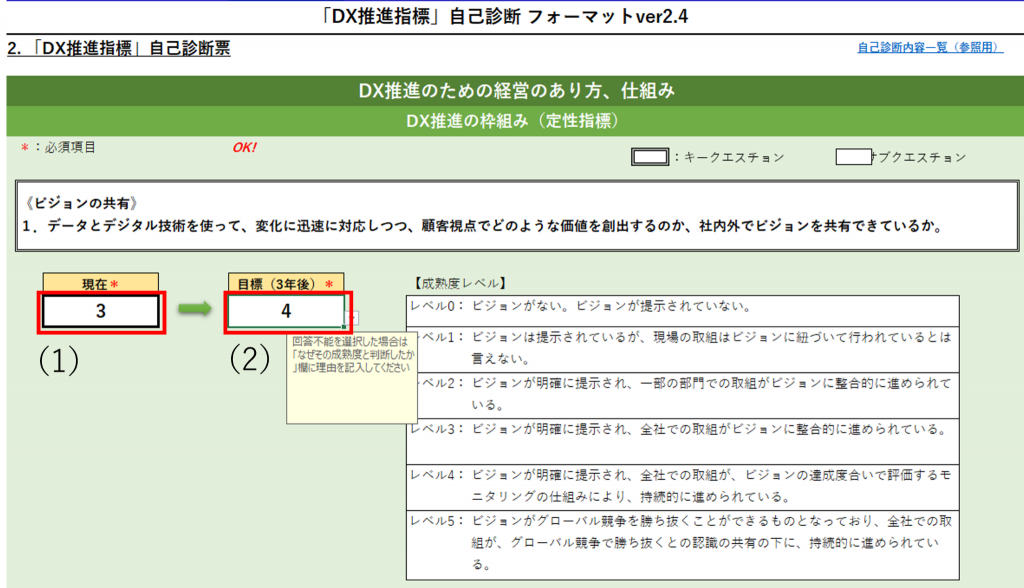

自社の現状を知り、関係者の目線を合わせるためには、IPAが提供する「DX推進指標自己診断フォーマット」を活用しましょう。経営幹部や事業部門、DX・IT部門などの関係者が集まり議論しながら、「DX推進指標自己診断フォーマット」を記入することをおすすめします。

DX推進指標自己診断フォーマットVer2.4(Excel:479 KB)

シートがたくさん分かれており、自社の分析や記入に時間がかかることが予想されます。しかし、「DX推進指標自己診断フォーマット」をしっかり記入することで、その後のDX推進の方向性が明確になります。

はじめに関係者間でじっくりと時間をかけながら議論することが大切ですので、フォーマットの記入項目をできる限り埋められるように進めていきましょう。

手順2.ベンチマークレポートを取得し、自社の位置づけを知る

「DX推進指標自己診断フォーマット」による自己診断が完了したら、IPAのWeb申請システム「DX推進ポータル」にアクセスしてフォーマットを提出しましょう。IPAがベンチマークレポートを作成し、無料で取得することができます。ベンチマークレポートには、自社のDX推進の状況や、他の企業や業界の取り組み状況から自社の位置づけを分析してもらえます。(自社も含め、個々の企業の診断結果は外部に公表されません。)

ベンチマークレポートを活用することで、自社が次に取るべきアクションについて理解を深めることができます。

手順3.重点分野を決め、アクションにつなげる

「DX推進指標自己診断フォーマット」のアクション欄やベンチマークレポートを活用することで、実際のアクションにつなげやすくなります。自社の課題と具体的な目標をふまえて「あるべき姿を目指すために必要なこと」を関係者同士で議論し合いましょう。

幅広く議論するといくら時間があっても足りなくなってしまいますので、重点分野を決めて推進することが大切です。

手順4.定期的に進捗を管理する

DX推進のアクションが始まったら、その進捗を定期的に管理していきましょう。定期的に関係者が集まり、DXの進捗状況を振り返り、アクションの達成度を評価していきます。IPAの「DX推進指標」による診断を年次ごとに継続的に行うことで、DX推進の進捗を管理しやすくなるのでおすすめです。

また、IPAより各年度における各企業の自己診断結果を総合的に分析した「DX推進指標ベンチマークデータ」が提供されます。11月以降に速報版が、翌年2月以降に確定版が公開されます。「DX推進指標ベンチマークデータ」は一般公開されておらず、「DX推進指標自己診断フォーマット」を提出した企業のみが取得できます。

定期的な進捗確認に「DX推進指標ベンチマークデータ」もぜひ活用していきましょう。

DX推進の課題

DX推進の必要性を認識し、デジタル部門の設置などの取り組みをしているものの、実際にはビジネス変革にまで至らないケースも多く見られます。DX推進によくある課題として、以下の3つを紹介します。

- 顧客視点の価値創出ができない

- DX推進の取り組みが定着しない

- データやITツールが活用しきれない

DX推進の課題と対策について解説します。

参考:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『「DX 推進指標」とそのガイダンス』

顧客視点の価値創出ができない

DX推進のもっとも重要な目的の一つは、顧客視点の新しい価値の創出です。しかし、実際にDXの推進に取り組む多くの企業が、顧客視点の価値創出ができないというお悩みを抱えています。

DX推進のためにPoC(Proof of Concept: 概念実証)を重ねても、実際の価値創出に至らないのは、DX推進をどのように進めるか(How)から入ってしまい、何を生み出すのか(What)の議論が足りていないことが理由として考えられます。

業務改善や効率化を実現するだけでは、DX推進が成功したとは言い切れません。顧客に新しい価値の提供ができなければ、自社が中長期的に生き残ることは難しくなるからです。

対策

顧客視点の価値創出をするには、顧客の本音(不満やクレームも含めて)を集めたり、自社が持つ顧客データを新たな切り口で分析したりする必要があります。プロダクトアウトな思考ではなく、マーケットインの思考で、顧客の声やデータと向き合うことから始めてみましょう。

SWOT分析やカスタマージャーニーマップの作成などを行い、改めて顧客と自社の関係性を俯瞰することも有効です。こうした分析を繰り返すことで、顧客が本当に必要としているものや、顧客が高く評価するものが、自社が創出すべきWhatとして徐々に見えてくるはずです。

DX推進の取り組みが定着しない

DX推進は、経営トップの強力なコミットメントが必要です。しかし、経営トップが号令をかけただけでは、新しい取り組みが組織に定着しないことも多いのではないでしょうか?

長年培われてきたビジネスモデルや業務プロセス、企業文化は、一朝一夕で転換されるものではありません。そのため、DX推進へのモチベーションが組織全体で徐々に低下し、日常業務に追われる毎日に戻ってしまいがちに。専任の部門や担当者を用意したとしても、組織には現状維持バイアスや抵抗勢力が存在する場合もあるため、経営トップの号令一下だけでは改革が進みにくいのが実情です。

対策

DX推進を根付かせるためには、新しい『仕組み化』が必要です。経営トップが号令して専任の部門や担当者を用意するだけでなく、DX推進に関する強力な権限移譲や適切な人材のアサイン、予算の配分、DX推進に関する人事評価の見直し、DX人材の確保や育成などを、長期的な視点で進める必要があります。

DX推進を経営上の最重要課題のひとつとして位置づけ、変革が起きるまでPDCAを回し続けられる組織体制や予算配分を行うことが大切です。DX推進に関する定例会議を設けたり、部門ごとに取り組み状況を発表する機会を設けることも、新しい取り組みを定着しやすくさせます。

データやデジタルツールが活用しきれない

DX推進には、データやデジタルツールの活用が欠かせません。しかし、基幹システムの老朽化(レガシーシステム)により、データをリアルタイムで活用できなかったり、業務や時代の変化に対応できなかったりするケースがあります。

こうしたレガシーシステムは、一部のエンジニアしかメンテナンスができなかったり、一部のユーザーしか十分に使いこなせなかったりします。こうした俗人化したシステムは、全社的な取り組みを阻害する原因になるため、誰もが使いやすいシステムに切り替えることが大切です。

また、新しい仕様変更や、最新のデジタルツールとの連携ができない場合もあるため、DX推進の大きな妨げになりがちに。最新のクラウドシステムやAIとの連携ができない場合、同業他社との競争に負けてしまったり、使いにくさから顧客からの評価が低下したりするリスクがあります。

レガシーシステムはセキュリティ上の脆弱性がカバーされていない可能性や、ベンダーやOSのサポートが終了するリスクもあるため注意が必要です。

対策

データやデジタルツールを十分に活用するためには、レガシーシステムを徐々に更新していく必要があります。そのためには、これまでの業務のやり方を変えることや、十分な予算の確保、計画的なシステム更新のスケジュール設定が必要です。

また、最新のクラウドシステムやAIを活用できる人材の確保も欠かせません。優秀な人材を新規で採用することはもちろん、DX推進を積極的に行えるように既存社員をリスキリングすることや、外部ベンダーやコンサルティング企業のIT人材を活用したりすることも、DX推進には必要な活動となるでしょう。

今後、レガシーシステムを維持管理するには、ますますコストがかさんでいきます。さらに、セキュリティリスクも高まっていきます。その結果、自社の競争優位性も阻害されます。

安心してデータやデジタルツールを活用し、顧客への新しい価値を創造するためには、レガシーシステムの更新とともに、新しいシステムを活用できる人材の確保、ITに特化した専門的な外部組織との連携も検討していきましょう。

自社にDX推進を定着・加速させる制度

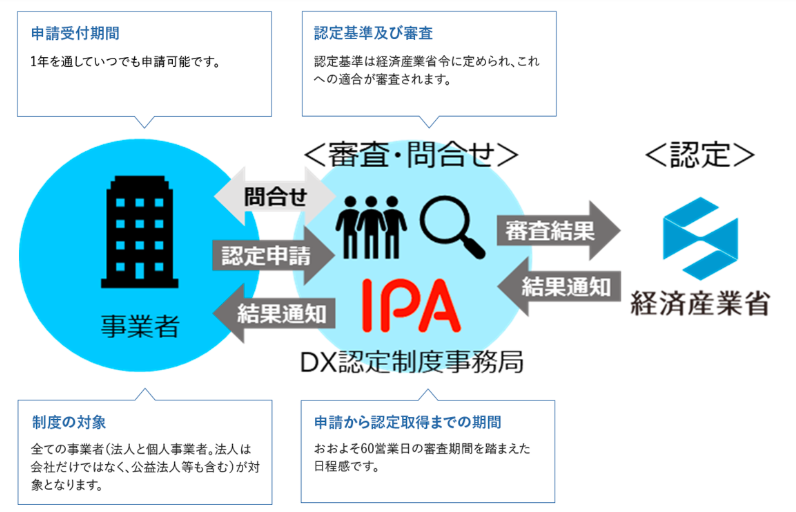

DX推進の具体的なアクションや定期的な進捗管理ができるようになったら、その取り組みを定着・加速させるためにIPAの「DX認定制度」を活用していきましょう。

参考:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)『DX認定制度のご案内』

「DX認定制度」は、デジタル技術による社会変革に対して経営者に求められる事項を取りまとめた「デジタルガバナンス・コード」に対応し、DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度です。

「デジタルガバナンス・コード」とは、経済産業省が取りまとめているDX経営による企業価値向上に向けた指針です。DX戦略の推進やDX戦略の見直し、ステークホルダーとの対話など、DXに必要な考え方や望ましい方向性をまとめたガイドラインとなっています。

「DX認定制度」で認定された事業者は、「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態」とされ、自社をアピールしたり、公的な支援措置を受けたりすることができます。

DX認定制度の主なメリットは以下の通りです。

- DXに積極的に取り組んでいることをステークホルダーにアピールできる

- 金融・人材育成の施策において、優遇や助成等の要件として活用できる

- DX銘柄及びDXセレクションへの応募が可能となる

DXに積極的に取り組んでいることをステークホルダーにアピールできる

DX認定を受けた事業者は、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する企業としてIPAサイトの認定事業者一覧に公表され、ロゴマークをホームページや名刺等において使用することができます。

顧客や取引先、株主などのステークホルダーに向けて、先進的なDX推進を行っている企業としてアピールしやすくなります。

金融・人材育成の施策において、優遇や助成等の要件として活用できる

DX認定を受けた中小企業者が行う設備投資等に必要な資金について、基準利率(1.75%)よりも低い特別利率②(1.10%)で融資を受けることができます。(※利率はいずれも2025年5月時点の情報。)

さらに、DX認定を受けた中小企業者が、情報処理システムを良好な状態に維持し、戦略的に利用するために必要となる設備資金等について、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

また、人材育成のための訓練に対する支援措置として、人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の対象となり、訓練経費(最大75%)や訓練期間中の賃金の一部(最大1,000円/時間)等について助成を受けることができます。

DX銘柄及びDXセレクションへの応募が可能となる

DX認定を取得した事業者は、上場企業を対象として国が選定する『DX銘柄』の選定対象となることができます。中堅・中小企業などの場合は、DXセレクションへの自薦での応募が可能となります。

DX銘柄やDXセレクションに選定されることで、より先進的なDX推進企業として自社をアピールすることができます。

参考:経済産業省『デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)』

参考:経済産業省『DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)』

自社のDXを加速させ、永続的な活動とするために、DX認定制度の活用を検討していきましょう。

まとめ DX推進について

今回は、DXを推進するための具体的な手順や課題、DX推進を定着・加速させるための制度について解説しました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、一朝一夕で実現できるものではありません。また、一担当者や一部門で進められるものでもありません。経営トップから現場社員に至るまで、全社が一丸となってDXを推進する必要があります。

DXを推進するためには、自社の現状を知り、進むべき方向性を見極めて、関係者が目線を合わせる必要があります。IPAの「DX推進指標自己診断フォーマット」を活用して、自社の現状分析や自己評価を行っていきましょう。

IPAに「DX推進指標自己診断フォーマット」を提出すれば、ベンチマークレポートを無料で作成してもらえます。他社と比べた場合の自社の位置づけも明らかになるため、重点分野を定めたうえで、DXを推進していきましょう。また、定期的に自社のDX推進の進捗状況を管理して、PDCAサイクルを回し続けることも大切です。

DX推進の取り組みを定着・加速させるためにも、ぜひ「DX認定制度」も活用しましょう。DX認定を受けた事業者としてステークホルダーにアピールすることができ、DX推進に活用できる優遇や助成を受けることが可能です。また、DX銘柄及びDXセレクションへの応募も可能となりますので、先進的なDX企業としてのイメージ醸成にも役立てることができます。

DXは、データやデジタルツールを活用して、業務の効率化や顧客への新しい価値の創造を行い、自社の収益構造やビジネスモデルを転換させることです。単なるデジタルツールの導入や生成AIの活用に留まることがないように、ビジョンを明確にしてDXを推進していきましょう。

GREEN CROSS PARKのDX

東急不動産の産業まちづくり事業「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、まち全体でDXインフラを構築する次世代型の産業団地です。高速通信や自動運転技術の先行整備などにより、ここに集うすべての産業のDXを推進します。⼯業⽤地をお探しの企業のご担当者様をはじめ、GXやDXなど次世代の経営課題に関心がある企業のご担当者様は、GREEN CROSS PARKによる産業振興と地域共創にぜひご期待ください。