「仕事さえあれば人は来る」という時代は終わった。共働きが当たり前となり、暮らしの充実がまちの価値を決める時代にどうすれば産業団地を「住みたいまち」にできるのか。地域再生を数多く手がけてきた木下斉氏に、これからのまちづくりについて聞いた。

| 木下斉(きのした・ひとし) 一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事/内閣府地域活性化伝道師 1982年東京生まれ。高校在学時からまちづくり事業に取り組み、00年に全国商店街による共同出資会社を設立、同年「IT革命」で新語流行語大賞を受賞。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。09年、全国各地の事業型まちづくり組織の連携と政策提言を行うために一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンスを設立。『まちづくり幻想』『稼ぐまちが地方を変える』『凡人のための地域再生入門』『地方創生大全』等、著書多数。 |

「稼ぐまち」をつくる、それが持続可能性の最前線

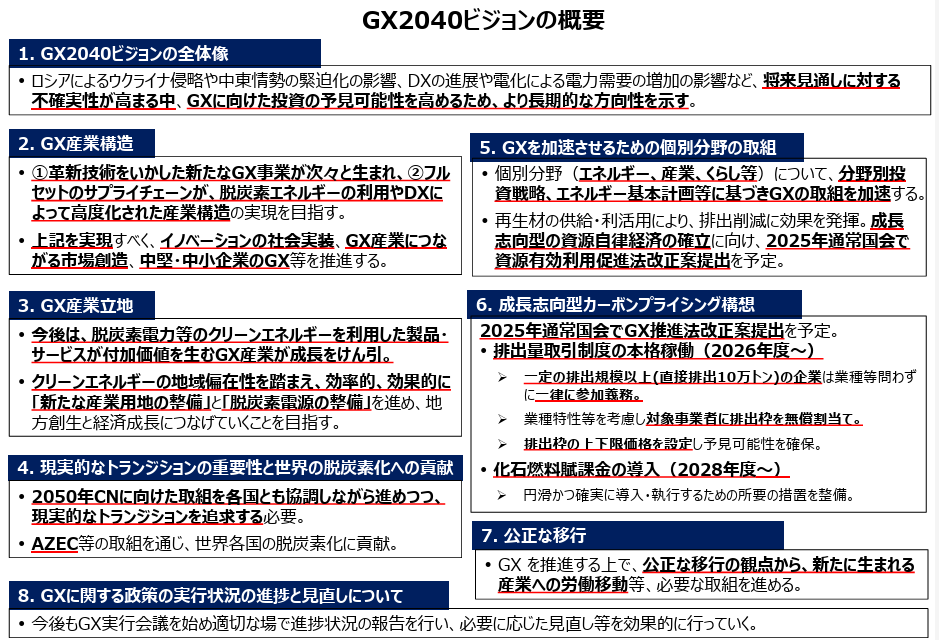

画像引用元:経済産業省「GX2040ビジョンの概要」

――政府が掲げる「※GX2040ビジョン」は、持続可能な地域産業の形成が柱とされています。木下さんの考える「稼ぐまち」とはどのように重なりますか。

私の考える持続可能性とは、まず「地域の人々が衣食住が満たされ、豊かで文化的な生活していけるかどうか」です。環境や地球規模の話も大切ですが、最優先は地域産業がしっかり稼ぎ、平均所得を上げ、自治体が財政的に自立できるような構造をつくること。それこそが「持続可能性の最前線」だと思います。

事実、多くの地域は稼げていない。国からの分配頼みです。本当に必要なのは、マーケットのなかで自分たちの事業をきちんと成立させること。そうすれば国の制度や環境が変わっても、自分たちで柔軟に対応できます。中長期の視点で、自分たちの事業を50年、100年と続けられる仕組みをつくる。一過性の誘致で終わらせず、責任を持って事業を伸ばしていけるかどうか。そこにこそ、本当の意味での持続可能性があると考えています。

※「GX2040ビジョン」: 2040年を見据え、エネルギー転換・産業構造転換を通じて脱炭素と経済成長の両立を目指す指針

「人口減少=終わり」ではない

――木下さんは「過去の常識は今の非常識」と強調されています。これからのまちづくりの現場で覆されていく常識はなんでしょうか。また、それを踏まえて2040年に地域のあり方はどう変わっていると考えますか。

2040年前後は、日本で1年間に最も多くの人が亡くなる「最大死亡数の年」になると予測されています。年間で約165万人が亡くなるとも言われ、新聞には悲観的な記事が並ぶでしょう。ですが、そこに過剰に引きずられる必要はありません。人口が減ったからといって国が消えるわけではない。1億人を割った国がすべて「終わり」かといえば、そんなことはありません。

この記事は会員限定です。

登録すると無料で続きを

お楽しみいただけます。