GX(Green Transformation)という言葉を耳にする機会が増えていますが、SDGsやカーボンニュートラルとどのように違うのでしょうか。今回はGXとは何か、GXが必要な理由や注目される背景、日本政府の取り組みについて解説し、企業がどうGXと向き合い何からGXに取り組めば良いかを解説します。

GXとは

GX(Green Transformation)とは、従来の化石燃料からクリーンなエネルギーに移行するための活動、さらにそれに向けて経済の仕組みを根本的に変革していくことを指します。

GXにおける取り組みの中で最も重要なものの一つが「温室効果ガス排出の削減」です。温室効果ガスの吸収量と排出量を均衡させ、排出量を実質ゼロに抑えるというカーボンニュートラルを目標に、世界各国で温室効果ガス排出の削減に向けた施策が行われています。日本でも2050年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げています。

温室効果ガスの削減のためのアクションとして、石油、石炭のような化石燃料をそもそも使わないことを目指す脱炭素があります。また、同時に太陽光、風力、水力、地熱 、バイオマスなど、クリーンなエネルギーのシェアを増やしていくことも重要です。これらはこれまで人類が活用してきたエネルギーの大きな変革であり、社会構造、産業構造も大きく変わります。GXの推進によって新たな需要や市場が生まれ、経済成長や競争力の強化につながることが期待されています。

GXが必要な理由

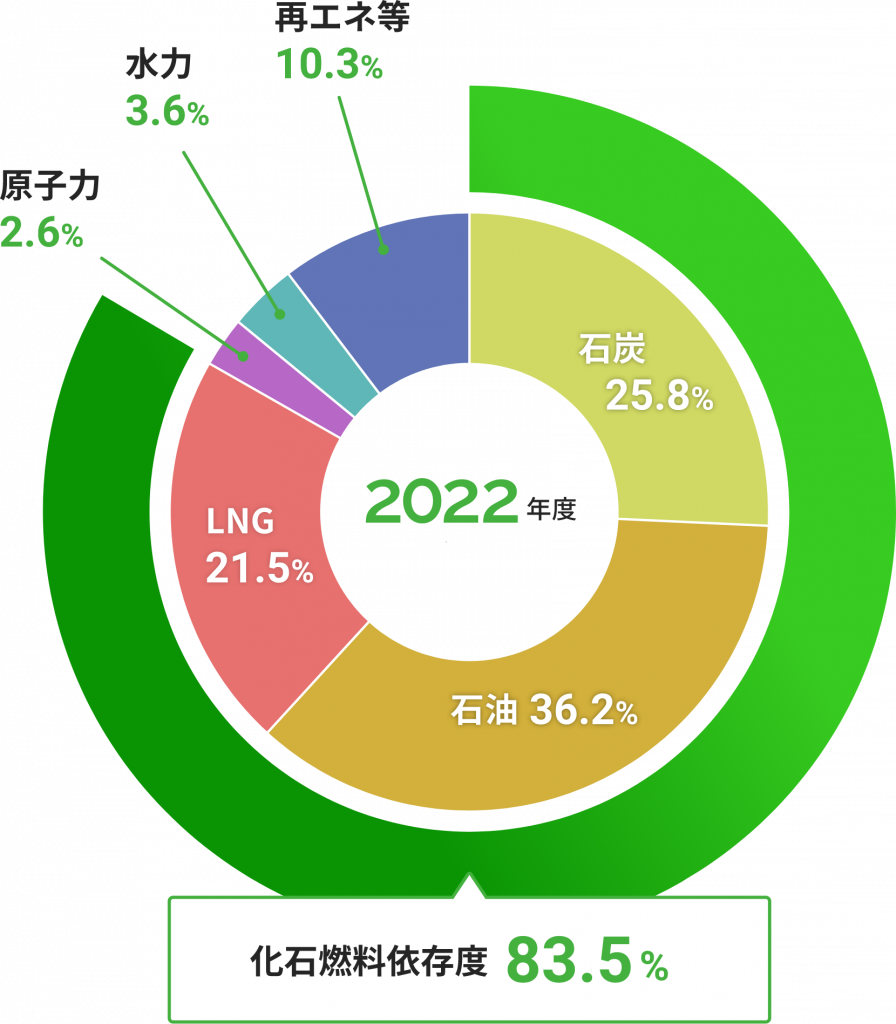

(出典:『経済産業省 資源エネルギー庁 エネこれ 日本のエネルギー自給率は1割ってホント?』)

GXは環境問題はもちろん、経済的、政治的理由も影響し、世界全体として取り組むべきものとなっています。GXが必要な理由を5つ紹介します。

地球温暖化・気候変動への対応

産業革命以降の150年間で、人類は石炭・石油・天然ガスといった化石燃料を大量に消費してきました。その結果、大気中の二酸化炭素(CO₂)濃度は産業革命前の約280ppmから、現在421ppm超(2024年時点)まで上昇し、地球の平均気温も約1.1℃上昇しました。

この影響で、エルニーニョと呼ばれる異常気象が頻発しており、社会に多大な損失を与えています。干ばつや熱波で食料の収穫量が減少し、食料価格が高騰。豪雨や洪水、大型台風による社会インフラの破壊や経済活動の停止。さらに、猛暑による熱中症や感染症の拡大など健康被害も増加しています。国内でも毎年のように連続猛暑日の更新や観測史上最大の豪雨の報道を目にします。

このまま地球温暖化・気候変動を放置しておくことは、人類にとって大きなリスクとなります。南極、北極の氷が溶けることで海面上昇が起こり水没するエリアが生じれば難民が発生しますし、農作物にも多大な悪影響を与えるでしょう。これ以上の気温上昇を避けるためにもGXは必要です。

国際的な規制の強化

2015年に採択されたパリ協定第二条では、世界の平均気温上昇を産業革命前比で2℃より十分低く、できれば1.5℃未満に抑えることが国際目標として合意されました。また、これにより各国はNDC(国別削減目標)を設定し温室効果ガス削減に取り組む義務が定められました。日本は「2050年にカーボンニュートラルを達成」「2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46%削減(50%を目指す)」を目標にGXに取り組んでいます。

他にも特にEUでは環境に関する規制が非常に激しくなっており、EUで事業展開をする日本企業にとっても下記への適合は欠かせないものになっています。

CBAM(炭素国境調整メカニズム)は2023年に導入開始され、鉄鋼・アルミ・肥料・電力・セメントなどをEU域内に輸出するEU域外企業が、 その製造過程で排出されたCO₂に応じて追加コスト(炭素税相当)を支払うとしたルールです。

EUタクソノミーとは、企業の経済活動や投融資が環境的に持続可能であるかどうかを明確にする分類のこと。企業がこの分類の中で定められたアクションを達成することで、資金調達がしやすくなったり、市場での競争力が上がるメリットがあります。

ESG情報開示ルールとは、金融機関に対して、投資先企業の気候リスク情報を開示することを義務化したもの。日本企業が欧州市場で事業を展開する場合はこの開示要求に応じる必要があるため、国際市場で戦っていくための最低条件であるといえます。日本でも2023年3月期決算から有価証券に設けられた「サステナビリティに関する考え方及び取組」にESG情報を開示することが義務化されました。

これらのルールに適合するには、ルール個々に対応するというよりはGXという概念を理解し、政府や企業が大きな枠組みの中でGXを促進することが不可欠です。

エネルギーの安定供給

日本はもともと中東からの石油の輸入によるエネルギー調達が大部分を占め、国際情勢の影響を受けやすい国です。他にも石炭、天然ガスなど化石燃料が多くを占めており、その自給率はわずか12.6%(2022年度)とOECD諸国の中でも最低水準となっています。ロシア・ウクライナ戦争や中東情勢、地政学リスクによるエネルギー調達のリスクが高い構造です。

これを太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどの自然界に存在する再生可能エネルギーに置き換えることでエネルギー自給率が向上し、エネルギー調達におけるリスクも軽減できます。また、太陽光発電に代表される地域の小規模再生可能エネルギーは災害など緊急時の電源としても活用できるため、有事の際の体制強化につながります。

GXはエネルギーの安定供給体制を強化していく上でも重要な役割を果たします。

新たな経済成長のチャンス

GXに関連する再生可能エネルギーやEV(電気自動車)、水素・アンモニア燃料、蓄電池、カーボンリサイクルなどの分野は、今後非常に大きな市場に成長すると予測されています。日本政府は2023年からの10年間で150兆円超のGX投資を行うと発表しており、2050年に水素・アンモニア産業約35兆円、蓄電池産業約20兆円、素材産業約110兆円、自動車産業 約340兆円の規模にGX産業が拡大することを見込んでいます。

GXへの先行投資は、新しい経済成長のきっかけとなる可能性があるのです。

SDGsの実現による社会貢献

企業活動においてSDGsを念頭におくことは、企業の社会貢献を実現する上で必要不可欠です。GXはSDGsの指標の中でも環境目標や経済・社会目標と紐づいており、GXに取り組むことで企業の社会的価値を高め、ブランド力や信用力を高めます。GXはSDGsを実現する上で優先して取り組むべきと言えます。

海外でGXが注目されている背景

海外でGXが注目されている背景には、元々の環境問題への関心の高さがあります。欧州では1970年代以降、学校教育や市民運動を通じて環境意識が広く浸透しました。ドイツの「グリーン党」や欧州各国の環境NGOは、政策形成や企業活動に大きな影響力を持っています。1960〜70年代に工業汚染が社会問題化したこと、そもそもエネルギー資源をアジア、アフリカ、中南米などからの輸入に頼っていることなど、複合的な要因があり、欧州では早くから環境問題に対する取り組みをおこなってきました。

環境問題との結びつきが強いSDGsに関しても欧州の国々は非常に力を入れています。国連持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)が発表した2025年のSDGs達成度ランキングでは1位から18位までを欧州各国が占め、日本は19位、韓国が34位、米国が44位となっています。

さらに、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵攻により、世界のエネルギー情勢は逼迫を続けています。ロシアは石油、天然ガス、石炭など世界有数の資源保有国であり、戦争により西側諸国へのロシアからのエネルギー供給がストップしました。欧州ではこれを契機にGX、脱炭素をさらに加速させています。EUにおいては10年間で140兆円程度の投資支援策、さらに国によっては数兆から50兆円程度の投資を個別に計画するなど、大規模なGX投資を実施中です。

日本政府のGXに向けた具体的な政策・取り組み

日本政府としては、欧州が主導するGXに足並みを揃えながら、独自の政策や取り組みも加え、GXを推進しています。どのようなことを国として行なっているのでしょうか。

GX推進戦略の閣議決定

日本政府は2023年7月28日にGX推進戦略を閣議決定し、以下の方針を発表しました。

・エネルギー安定供給の確保に向け、徹底した省エネに加え、再エネや原子力などのエネルギー自給率の向上に資する脱炭素電源への転換などGXに向けた脱炭素の取り組みを進めること。

・GXの実現に向け、「GX経済移行債」等を活用した大胆な先行投資支援、カーボンプライシング(排出量取引制度)によるGX投資先行インセンティブ、新たな金融手法の活用などを含む「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行を行うこと。

引用:経済産業省ニュースリリースより「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」が閣議決定されました

この決定によると、政府の政策として脱炭素を進め、欧州が中心に行なっている「カーボンプライシング」と「GX経済移行債」の活用を組み合わせた成長志向型カーボンプライシング構想を実行するということが明確になりました。

再生可能エネルギーの推進

日本政府は2040年の段階で様々な再生可能エネルギーを最大の電源とすることを決定しています。今後は段階を踏んで、再生可能エネルギーがより安定的に供給される社会へと移行していくことが期待されています。

洋上風力活用の推進

再生可能エネルギーの中でも最近注目されている再生可能エネルギーの一つが海域の風力を活用する「洋上風力」です。経産省が海域の「促進区域」「有望区域」を指定・整理し、8ヵ所以上で事業者が決定済みです。法整備も進め、事業促進を加速しています。

水素・アンモニアなどの次世代燃料の推進

実は、日本が世界に先駆けておこなったGX施策が水素に関することです。2017年、日本は世界で初めて「水素基本戦略」を策定し、水素社会の実現を目指す国策を位置づけました。2023年の水素基本戦略の改訂では水素だけでなくアンモニアや合成燃料・合成メタンもターゲットとする包括的戦略を発表。水素の供給量目標として2030年に300万トン、2040年に1,200万トン、2050年に2,000万トンを掲げました。

また、アンモニアに関しても2030年には300万トン、2050年には3,000万トン規模への拡大を計画しています。

EV・蓄電池・脱炭素技術の開発支援

化石燃料を使用するガソリン車の中でもガソリンだけを動力源にする車を純エンジン車と言いますが、日本政府は2035年までに純エンジン車販売はゼロとし、新車販売を電動車100%にする目標を設定しています。それに伴い、購入補助金制度や充電インフラの拡大を図り、社会全体の脱炭素化を目指します。

また、蓄電池に関しては、2022年に策定された蓄電池産業戦略で、2030年までに国内生産能力150GWh(世界シェア20%相当)を確保する目標を掲げました。研究開発支援や実証実験を推進し、大規模な補助金事業も実施しました。

脱炭素技術に関する施策の目玉はグリーンイノベーション基金です。カーボンニュートラルに対して官民で野心的かつ具体的な目標を共有した上で、経営課題として取り組む企業等に対して最長10年間助成金を出すというもの。3兆円弱の基金となっています。

企業がGXに取り組むメリット・意義

2050年に獲得し得る市場規模 (GX産業の一部)

| 水素・アンモニア産業 | 約35兆円 |

| 蓄電池産業 | 約20兆円 |

| 素材産業 (鉄鋼業、化学業、セメント業、製紙業) | 約110兆円 |

| 自動車産業 | 約340兆円 |

* GXの一部である分野において、一定の仮定に基づき機械的に市場規模を算出。

世界全体、日本政府として取り組んでいるGXに対して、日本企業としても対応していくことが事業活動の継続と成長における大きな鍵になります。企業がGXに取り組むメリット・意義にはどのようなものがあるのでしょうか。

規制対応・リスク回避

日本国内のみならず特に海外では、企業がGXに積極的に取り組むことで、脱炭素や環境保護に関する法的・制度的な要件を満たしやすくなります。日本政府の「2050年カーボンニュートラル宣言」や、EUの排出規制(例:炭素国境調整措置=CBAM)など、温室効果ガス削減義務が強まっており、基準を満たさないと罰則を受けたり将来の排出枠コストの負担が大きくなるリスクも。基準についてよく知り、適合する努力は必要不可欠です。

また、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やISSB(国際サステナビリティ基準審議会)によるサステナビリティ開示が強化されています。企業がGXを進めかつその情報を開示することで、取引先や投資家への説明責任を果たしやすく、企業イメージも向上します。

また、大手企業や海外企業は取引条件に「サプライチェーン全体の脱炭素化」を求め始めており、GX対応が遅れると「取引停止・調達対象外」になるリスクがあります。規制にしっかり対応することで、競争力確保にもつながります。

新市場開拓のチャンス

GXに取り組むことで、サービスや製品の新市場を開拓できる可能性があります。例えば電気自動車、再エネ機器、省エネ家電、環境に優しい建材はまだまだ成長する市場の代表例です。前述したように日本政府は2023年からの10年間で150兆円超のGX投資を行うと発表しており、大きなビジネスチャンスがあります。さらに海外市場を見据えた際に、欧州をはじめ各国では環境基準が厳しく、環境対応していない商品は輸入規制を受けるリスクも。 逆にGX対応を進めた製品・技術を持っていれば、海外市場に輸出しやすくなるため、市場の拡大が狙いやすくなります。

投資家からの評価を高める

世界の機関投資家は、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視した投資を強化しており、特に「E(環境)」への取り組みは最も注目度が高いです。E(環境)に直結するGXの実践度は投資判断の重要な指標となっています。GXに積極的に取り組む企業は、ESG投資の資金を呼び込みやすくなります。

また、企業が化石燃料依存のままだと、将来の規制強化や炭素税導入でコスト増・利益圧迫につながるリスクがありますが、GXに取り組んでいればそのリスクがないと判断されます。

ブランド・社会的価値向上

消費者や取引先は「環境に配慮している企業かどうか」を重視する傾向が強まっており、GXに取り組むことでブランドイメージが良くなります。

人材のエンゲージメント向上

特に若年層において「社会的意義を持った会社で働きたい」という価値観が一般的になっており、GXやSDGsへの取り組みはアピールにつながります。また、GXに取り組んでいる企業で働くことは、自分の仕事が社会的意義に直結していると実感できるため、人材のエンゲージメントを高めます。

企業は具体的にどのようにGXに取り組めば良いか

企業は自社のGXをどこから始めれば良いのでしょうか。具体的な取り組みの例を紹介します。

現状把握(見える化)

まずは自社がどれだけ温室効果ガスを排出し、エネルギーを消費しているのかを客観的に把握しましょう。数値を把握することで省エネ活動の効果を把握できますし、金融機関や取引先、行政等からデータ開示を求められた際にスムーズに対応できます。特に、規制への対応や補助金、助成金の利用にあたっては数値で条件を満たしているか示す必要があります。

見える化するにあたってはIoTセンサー等を活用したエネルギーマネジメントシステムや、環境データ分析ソフトウェアを導入する等の方法があります。ただし、自社で見える化をするのが難しい場合はGX専門のコンサル会社や認証機関の助けを借りるのがおすすめです。

省エネルギーと効率化

オフィスや工場など、施設の省エネは始めやすいGXといえます。手軽なものだとLED照明への交換、また空調やモーター、ボイラーなどを高性能なものに変える、さらに建物の断熱性を強化するといった施策が挙げられます。

他にも製造においては、稼働時間や待機電力の最適化、不良品の削減も製造エネルギーのロスが減るためGXにつながります。積載率向上、共同配送、EVトラック導入など、物流の効率化もカーボンニュートラルに直結しており立派なGXです。中小企業にとっては負担が大きいGXなので、初期投資が小さい施策から始め、国の補助金、助成金の活用も視野に入れましょう。

再生可能エネルギーの導入

企業が導入しやすい再生可能エネルギーは太陽光発電が代表的です。工場や倉庫の屋根、遊休地に設置し、自家消費型電力として利用することで、長期的に見てのエネルギーコストの削減や緊急用電源としての機能を果たすことができます。また、敷地が広ければ風力発電を導入するという選択肢も。また、小売電力会社の「再エネプラン」を利用することで、既存のエネルギーから切り替えるという方法もあります。

脱炭素技術・燃料転換

これはどちらかというと今後に期待が大きい分野ですが、既にできる取り組みでいえば車両を電気自動車に置き換えることです。将来的には水素やアンモニアを燃料とするモビリティや生産機械が普及することで一気に脱炭素技術・燃料転換が進むでしょう。

サプライチェーン全体での対応

サプライチェーンの中でも特に、Scope3と呼ばれる「原材料調達、物流、製品使用、廃棄など、バリューチェーン全体で発生する排出」のCO₂の削減が求められています。Scope3は自社だけでなく下請けや物流・運送業者、廃棄物処理業者など、関わる利害関係者が多く難易度が高く感じますが、国際的にはScope3の排出量報告が義務付けられる流れがあり、ESG投資の基準としてもサプライチェーン全体の排出削減が重視される傾向があります。また、大手グローバル企業は取引先にも自社と同様の基準で排出削減や再エネ利用を義務付ける動きがあり、そういった企業との取引をするのであればサプライチェーンの中にいる中小企業でも対応することが必須です。

情報開示とガバナンス

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やISSB(国際サステナビリティ基準審議会)、CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)といったGX関連のフレームワークに沿って情報開示しましょう。財務・事業戦略と結びついた情報提供であることが大切です。またガバナンス専門部署や監督専任者をおき、GX推進におけるガバナンスを機能させる必要もあります。

社員教育

現場で働く社員がGXを理解し、GXへの取り組みを徹底することは欠かせません。自社が掲げるCO₂削減目標、再エネ導入計画などを社員に共有し、各自の業務にどう影響するかを考えてもらう必要があります。GXが企業価値を高め競争力を強化することを知ってもらい、省エネや効率化の工夫が現場レベルで進むことで、企業全体としてGXの効果が上がるはずです。

まとめ:GXへの取り組みが企業の成長に直結する

GXは企業が社会的責任を果たしていく上で、今後ますます重要になっていくでしょう。特に物流・製造・建設業などを中心としたCO₂の排出が従来は多かった業界、海外との取引が多い企業などは、GXに対応しているかどうかが企業存続における死活問題となる可能性があります。政府も2050年まで段階を踏んだ施策を描いていますので、企業としてもGXを経営計画の一環として盛り込むことで国の施策に適合しながら成長戦略を描くことができるはずです。

GREEN CROSS PARKのGX

東急不動産の産業まちづくり事業「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、再生可能エネルギーの活用やカーボン可視化を通じて、エリア全体で脱炭素を実現。次世代型の産業団地として、持続可能な社会の実現を牽引します。