GX推進法とは、脱炭素と経済成長の両立を推進するための法律です。脱炭素やカーボンニュートラルの実現は、経済成長と二律背反するものと考えられがちですが、日本政府が国内の企業や社会全体のGX(グリーントランスフォーメーション)を推進し、『脱炭素成長型経済構造への円滑な移行』を目指しています。

今回は、日本政府が進めるGX推進法の概要やメリット、課題、今後について解説していきます。

この記事を読めば、日本が目指しているGXの方向性やその重要性が理解できます。

GX推進法とは?

GX推進法とは、2023年度に成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」のことで、2050年カーボンニュートラルの実現と経済成長の両立を実現するために制定されました。

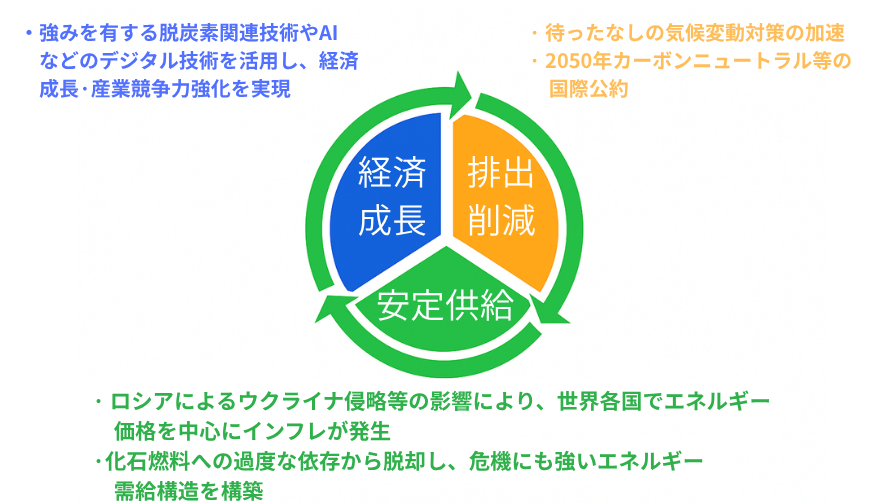

2023年度からの10年間で、官民合わせて150兆円を超えるGX投資を促し、日本の経済成長・産業競争力の強化や、気候変動対策のためのCO2排出削減、化石燃料に頼らないエネルギーの安定供給を目指していきます。

(出典:経済産業省『GX(グリーン・トランスフォーメーション)』)

また、2025年2月に閣議決定された「GX2040ビジョン」に基づき、「成長志向型カーボンプライシング構想」の具体化も、GX推進法と合わせて進められています。

(出典:経済産業省『GX(グリーン・トランスフォーメーション)』)

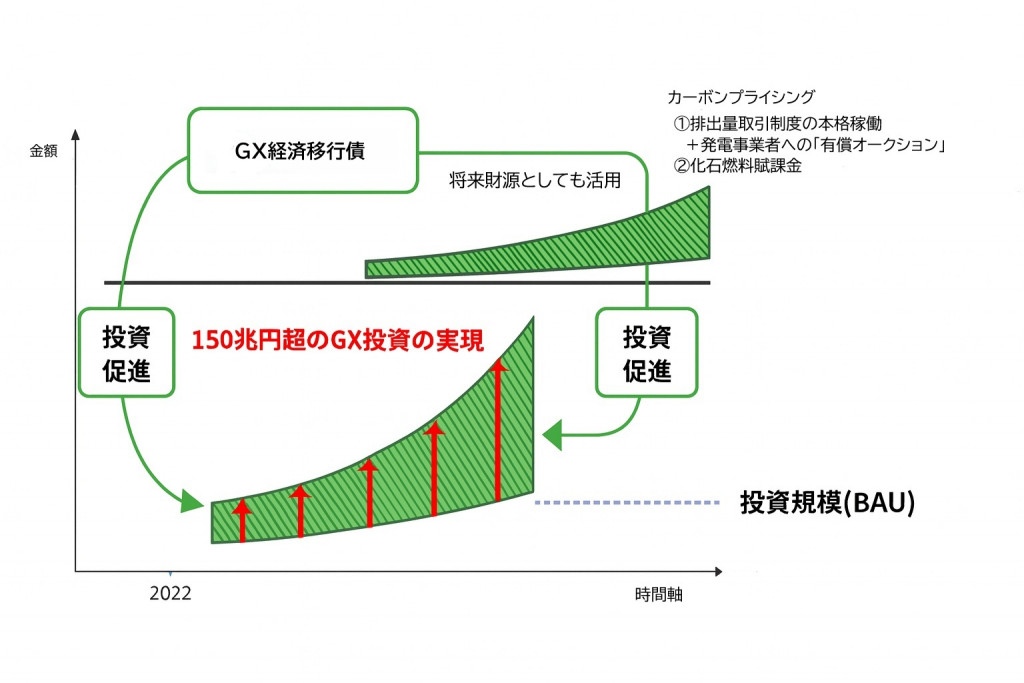

まずは、20兆円規模のGX経済移行債を発行し、民間のGX投資が促進されます。さらに段階的なカーボンプライシング(排出量取引と化石燃料賦課金)が導入され、GXに早期に取り組むほど将来的な企業の負担が軽くなる仕組みを導入します。また、「GX経済移行債」の発行を含めたトランジション・ファイナンスを推進することで、再生可能エネルギーの活用やEV(電気自動車)などの技術開発を喚起し、10年間で150兆円超のGX投資の実現を目指していきます。

GX推進法は、産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革し、エネルギーの安定供給や経済成長、排出削減を同時に実現するための法制度です。

GX(グリーントランスフォーメーション)とは?

GX(グリーントランスフォーメーション)とは、化石エネルギーへの依存から脱却し、クリーンエネルギーを活用した社会構造への転換を行うことです。ただし、単なる脱炭素は経済成長を阻害する可能性があるため、持続的な経済成長を止めないことが大切なポイントとなります。

現在の産業や社会は、石炭や石油などの温室効果ガスを排出する化石燃料に依存する割合が多いです。そのため、産業革命以降、かつてないほどのスピードで地球温暖化が進行しています。

地球温暖化を食い止めるためには、再生可能エネルギー(太陽光や風力、水力などによる発電)の活用やエネルギー消費の少ないサプライチェーンの構築などによって、温室効果ガスの排出削減を進める必要があります。また、エネルギー政策によって世の中の活動が停滞することがあってはいけませんので、新たな成長分野の育成やイノベーションを推進し、持続可能な社会構造に転換する必要もあります。

欧米の先進国では、クリーンエネルギーの活用や脱炭素技術の開発が活発に進められており、化石燃料からの脱却だけでなく、新たな持続可能な社会構造への転換が進められています。GXの取り組みは、自国の産業育成や経済成長を目指せるだけでなく、エネルギーの安定的な確保や地政学的なリスクの低減も実現できるというメリットがあります。

なぜGXが必要なのか?

2015年に開催された国際的な会議「COP21(気候変動枠組条約第21回締結国会議)」で採択されたパリ協定で、全加盟国が地球温暖化対策のために温室効果ガスの排出削減目標を定めたからです。

パリ協定では、全ての締約国が温室効果ガスの排出削減目標を「国が決定する貢献(NDC)」として5年毎に提出・更新する義務があります。また、『世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすること』や、『できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる』ことが長期目標として掲げられています。

日本では、2030年度の温室効果ガスの排出を2013年度比で46%削減し、さらに50%の高みを目指すことを中期目標としています。さらに、2035年度には2013年度比で60%削減、2040年度には2013年度比で73%削減することも目標に掲げています。

また、2020年には、2050年までに温室効果ガスの排出量と温室効果ガスの吸収や除去が実質的にプラスマイナスゼロになるカーボンニュートラルを実現することが政府の方針として発表されました。

日本は1997年の気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で議長を務め、そこで採択された京都議定書がその後の地球温暖化対策に大きな影響を与えました。そのため、世界中から日本のGX実現に向けた取り組みが注目されています。

GXをしないとどうなるのか?

もしGX(グリーントランスフォーメーション)を進めなければ、すでに進行している地球温暖化が加速してしまいます。その結果、異常気象や災害が増え、人々の生活や安全が脅かされていきます。

また、石油や天然ガスなど海外依存の化石燃料に頼り続けることで、価格高騰や供給不安などのリスクと向き合い続けることになります。万が一、海外からのエネルギー供給が滞れば、日本の経済活動はもちろん、人々の生活も危機的な状況に陥ることが考えられます。

温室効果ガスの削減やカーボンニュートラルを求める動きは世界的な潮流となっていますので、早期にGXを実現できなければ日本の製品やサービスが輸出しにくくなり、世界経済から孤立してしまう可能性もあります。

一方、世界のGXの実現を日本が主導的に推進できる立場になれれば、自国の経済成長だけでなく、世界経済の発展にも大きく貢献できます。再生可能エネルギーの活用や脱炭素を実現するための先進的な技術開発で地球温暖化を阻止することは、世界中の国々が取り組むべき課題となっているからです。

GX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)について

2023年度からの10年間で150兆円を超える官民のGX投資を推進し、脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行を実現するために、主に以下の5つの施策が実施されます。

- GX推進戦略の策定・実行

- GX経済移行債の発行

- 成長志向型カーボンプライシングの導入

- GX推進機構の設立

- GX投資等の進捗評価と必要な見直し

それぞれを解説します。

参考:経済産業省『脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案【GX推進法】の概要』

1. GX推進戦略の策定・実行

まず日本政府がGXを総合的かつ計画的に推進するための戦略(脱炭素成長型経済構造移行推進戦略)を策定します。その戦略は、GX経済への移行状況を検討して、適切に見直しが行われていきます。

2. GX経済移行債の発行

GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するために、2023年度から10年間で、GX経済移行債(脱炭素成長型経済構造移行債)を20兆円規模で発行します。GX経済移行債は、エネルギーや原材料の脱炭素化と収益性向上などに貢献する革新的な技術開発・設備投資などを支援することが目的です。

GX移行債の償還は、 成長志向型カーボンプライシングの導入によって徴収される化石燃料賦課金・特定事業者負担金を活用して2050年度までに行われます。

3. 成長志向型カーボンプライシングの導入

成長志向型カーボンプライシングは、炭素排出に値付けをすることで、GX関連製品・事業の付加価値を向上し、先行投資支援と合わせ、GXに先行して取り組む事業者にインセンティブが付与される仕組みです。

①炭素に対する賦課金(化石燃料賦課金)

2028年度から化石燃料の輸入事業者などに対して、化石燃料に由来するCO2の量に応じて化石燃料賦課金を徴収します。化石燃料賦課金を輸入事業者などに課すことで、CO2由来のエネルギー取引の低減や再生可能エネルギーへの転換を促します。

②排出量取引制度

2033年度から、発電事業者に対して一部有償でCO2の排出枠(量)を割り当て、上限を超過した場合は特定事業者負担金を徴収します。具体的な有償の排出枠の割当てや単価は、入札方式(有償オークション)により決定される予定です。

成長志向型カーボンプライシングはただちに導入されるものではなく、GXに取り組む期間を設けた後で、エネルギーに係る負担の総額を中長期的に減少させていく中で導入していきます。低い負担から導入し、徐々に引き上げられていくイメージです。

4. GX推進機構の設立

経済産業大臣認可によるGX推進機構(脱炭素成長型経済構造移行推進機構)を設立します。GX推進機構では、民間企業のGX投資の支援や化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収、排出量取引制度の運営などを行っていきます。

5. GX投資等の進捗評価と必要な見直し

GX投資の実施状況やCO2排出に関わる国内外の経済動向を踏まえて、定期的に各施策の在り方やその結果が必要に応じて見直されます。化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討し、この法律の施行後2年以内に、必要な法制上の措置を行います。

2023年度時点のGX推進法に関する主な施策は以上の通りでしたが、2025年5月28日にGX推進法の一部が改定されました。次に改正GX推進法についてご紹介していきます。

改正GX推進法について

2025年5月28日には、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」の一部改正が参議院本会議で可決・成立し、2026年4月1日から主に以下の4つの施策が行われる予定です。

- 排出量取引制度

- 資源循環の強化

- 化石燃料賦課金の徴収

- GX分野への財政支援

それぞれを解説します。

参考:経済産業省『脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概要』

1. 排出量取引制度

二酸化炭素の直接排出量が一定規模(10万トン)以上の事業者の参加が義務化され、排出量取引制度を基礎とした特定事業者負担金の徴収が2033年度より開始されます。

トランジション期にある事業者には排出枠の無償割当てが行われますが、割り当てられた排出枠を実際の排出量が超過した事業者は排出枠の調達が必要となります。また、排出削減が進み余剰が生まれた事業者は、GX推進機構が運営する排出枠取引市場で排出枠の売却・繰越しが可能となります。

その他として、排出枠の価格安定化措置として、排出枠の上下限価格が設定されます。価格高騰時には事業者が一定価格を支払うことで償却したものとみなす措置や、 価格低迷時にはGX推進機構による排出枠の買支えなどが行われます。また、対象事業者に対して、中長期の排出削減目標や、その達成のための取組を記載した計画の策定・提出が求められます。

2. 資源循環の強化

再生資源の利用義務化や環境配慮設計の促進、GXに必要な原材料等の再資源化の促進が実施されます。また、CE(サーキュラーエコノミー:循環経済)コマースの促進も行われ、シェアリングなどのCEコマース事業者の類型を新たに位置づけ、当該事業者に対し資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定します。

これらの施策により、脱炭素促進のための再生材利用や、限られた資源の有効利用、資源の回収と再資源化を進め、サーキュラーエコノミーの実現を強化します。

3. 化石燃料賦課金の徴収

化石燃料賦課金の執行のために必要な化石燃料の輸入事業者などに対する支払期限や滞納処分、国内で使用しない燃料への減免等の技術的事項を整備します。

化石燃料賦課金は、2028年度から開始される予定です。

4. GX分野への財政支援

脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入により、戦略税制のうちGX分野の物資に係る税額控除に伴う一般会計の減収補塡を行います。

改正GX推進法は、GXに向けた各企業のインセンティブを高め、GXの動機づけを広く促進する目的で決定されました。民間企業が取り切れないリスクをGX推進機構が補完することで、GX推進に必要な金融支援や、GX分野への積極的な投資、排出量取引、産業競争力の強化などを加速させることが期待されています。

GX推進法の注意点

改正GX推進法において、CO2の直接排出量が一定規模(10万トン)以上の事業者の参加が義務化されました。これにより、CO2の直接排出量が10万トン以下の事業者には特定事業者負担金が課されません。また、化石燃料の輸入事業者でなければ、化石燃料賦課金が徴収されることもありません。

しかし、これらに該当しない事業者であっても、今後はGX推進に無関係ではいられなくなる可能性があります。

なぜなら、二酸化炭素の直接排出量が10万トン以上の事業者のサプライチェーンに属している場合、取引先の大企業からCO2削減の協力要請や再エネの活用、原材料の再資源化などが求められる可能性があるからです。

また、大企業のサプライチェーンに属しない場合であっても、市場や顧客のGXへの関心度が高まり、その取り組み方次第で自社の製品やサービスの評価や売上が大きな影響を受けるかもしれません。

GXを早期に進めることで、先進的なイメージやメッセージを市場や顧客に発信できるだけでなく、中長期的には自社の持続的な成長を実現できる可能性があります。GXに関する国や大企業の取り組みをキャッチアップしながら、自社にできるGXを他社に先立って推進することが大切です。

まとめ GX推進法について

GX推進法は、2023年に制定された2050年カーボンニュートラルを実現するための法律です。2023年からの10年間で、官民合わせて150兆円超のGX投資を促し、脱炭素と経済成長の両立を目指していきます。

2025年の改正により、2028年度からは化石燃料賦課金の導入が、2033年度からは排出量取引制度が本格化する予定です。GX推進法は、年間のCO2排出量が10万トン以上の企業や化石燃料の輸入事業者だけでなく、多くの企業に大きな影響を及ぼす可能性があります。

自社にできるGXをいち早く実施し、競合他社よりも先行した取り組みや成果を残すことが大切になっていくことでしょう。

GREEN CROSS PARKのGX

東急不動産が手がける産業まちづくり事業「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、まち全体でDXインフラを構築し、高速通信や自動運転技術の先行整備などを行う次世代型の産業拠点作りを目指しています。ここに集うさまざまな企業のチカラが交差して、GX(グリーントランスフォーメーション)の加速も期待できます。持続可能な未来のために、東急不動産はGREEN CROSS PARK事業を推進しています。