カーボンニュートラルとは、CO2などの温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにすることです。日本政府は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指しているため、温室効果ガスの削減に向けた取り組みは多くの企業に求められます。

カーボンニュートラルには多くのメリットも存在します。しかし、注意点も多くあるため、国内企業の取り組み事例などを参考にして、自社に合ったカーボンニュートラルの実現を目指すことが大切です。

今回は、カーボンニュートラルのメリット、義務化の対象や時期、国内企業の取り組み事例について解説します。

カーボンニュートラルの実現に課題を抱える企業の方は、ぜひ最後までお読みください。

カーボンニュートラルとは?

カーボンニュートラルとは、企業や社会の活動の中で排出されるCO2などの温室効果ガスの量と、森林や海洋が吸収する温室効果ガスの量を均衡な状態に保つことで、温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにする取り組みです。

地球温暖化を食い止めるためには、企業や社会の活動で排出される温室効果ガスをゼロにできれば理想的でしょう。しかし、現代社会で温室効果ガスの排出をゼロにすることは難しいため、温室効果ガスの排出をできるだけ抑制し、同時に森林や海洋が吸収する温室効果ガスと相殺できれば、実質的な排出量をゼロにできるという考え方がカーボンニュートラルです。

企業にカーボンニュートラルが求められる理由

企業にカーボンニュートラルが求められる理由は、2015年に採択されたパリ協定で「世界的な平均気温上昇を産業革命以前 に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」が世界共通の長期目標として掲げられ、温室効果ガスの削減の動きが世界的な潮流となっているからです。

参考:全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)『パリ協定とは』

また、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現することを国際公約としています。日本がカーボンニュートラルを実現するためには、国内で排出される温室効果ガスの大部分を占める企業の取り組みが欠かせません。そのため、企業には今後あらゆる場面でカーボンニュートラル達成のための取り組みが求められていくことでしょう。

カーボンニュートラルに義務はあるの?いつから?

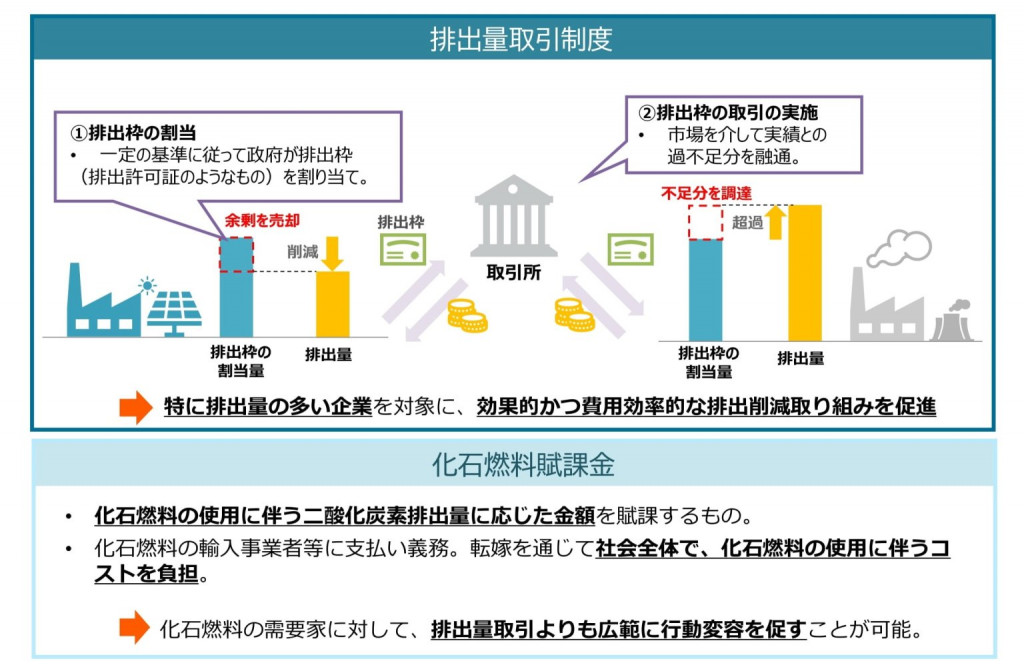

カーボンニュートラルへの取り組みは、2026年度から一部の企業で義務化される「排出量取引制度(GX-ETS)」によって加速することが予想されます。排出量取引制度(GX-ETS)の対象となるのは、年間の排出量が10万トンを超える鉄鋼や自動車、石油化学、発電事業者などの大企業など300~400社になる見込みです。

出典:経済産業省『「排出量取引制度」って何?脱炭素の切り札をQ&Aで 基礎から学ぶ』

排出量取引制度(GX-ETS)の対象となる企業には、一定の排出量に対して無償枠が割り当てられますが、この枠を超える場合は排出量取引制度を利用して排出枠を購入する必要があります。また、必要な排出枠を購入できなければ、一定の負担金の支払いが求められます。なお、余った排出枠は翌年に繰り越したり、排出枠取引市場で売却したりすることが可能になります。

出典:経済産業省『「排出量取引制度」って何?脱炭素の切り札をQ&Aで 基礎から学ぶ』

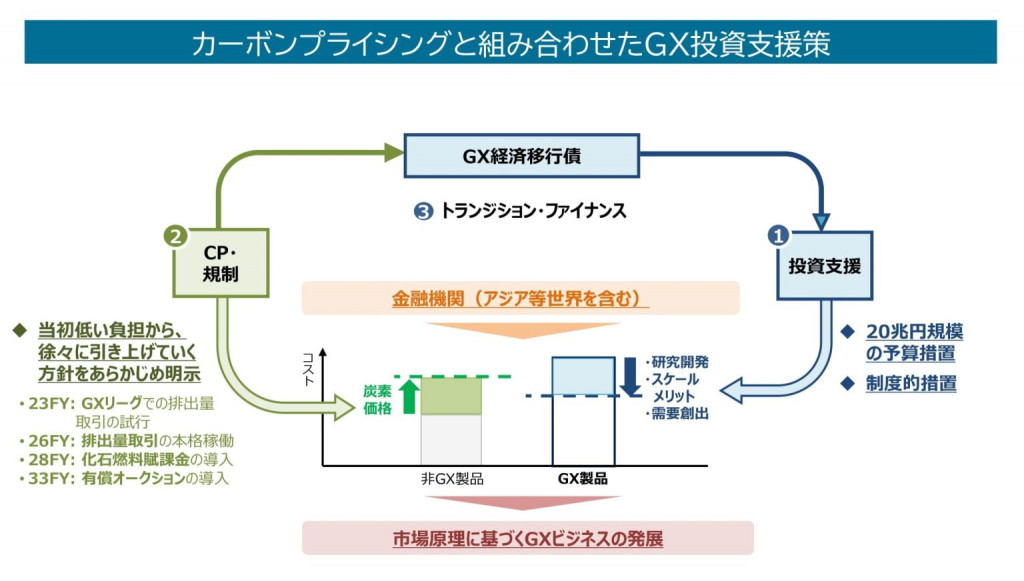

カーボンニュートラルの推進に必要な資金は、政府が進めるGX推進法(グリーントランスフォーメーション推進法)により発行される20兆円規模のGX移行債を活用することで支援を受けることができます。

参考:経済産業省『「排出量取引制度」って何?脱炭素の切り札をQ&Aで 基礎から学ぶ』

排出量取引が義務化されない企業には関係ないの?

GX推進法では、温室効果ガスの排出量が年間10万トン以上の企業に限定されています。しかし、義務化の対象とされていない企業でも無関係ではいられません。なぜなら、多くの企業はGX推進法で規制の対象となる企業のサプライチェーンの傘下に属しているため、カーボンニュートラル実現のための取り組みが取引先から求められる可能性が高いからです。

また、カーボンニュートラルは世界的な潮流であり、投資家や消費者からの評価にも大きな影響があります。ESG(環境・社会・ガバナンス)投資を重視する金融機関からの資金を受けにくくなることや、公的機関の入札参加条件にカーボンニュートラルの取り組み状況の報告が求められる可能性があります。カーボンニュートラルに消極的な企業が提供する商品やサービスは、顧客からの評価を失い、長期的な企業成長が阻害される可能性もあります。そのため、大企業のサプライチェーンに属さない中小規模の企業であっても、カーボンニュートラルに無関係でいることは難しいでしょう。

カーボンニュートラルは、企業の長期的な生存戦略に大きな影響を与える可能性があります。そのため、いち早くカーボンニュートラル実現のための具体的な活動を始めることが大切です。

企業がカーボンニュートラルを実現するためには?

企業がカーボンニュートラルを実現するためには、主に以下の5つの取り組みが必要となります。

- 節電や省エネ対策を行う

- 再生可能エネルギーを活用する

- 資源の再利用を促進する

- J-クレジット制度を活用する

- 植樹などの森林保護活動を行う

それぞれを解説します。

節電や省エネ対策を行う

1つ目の取り組みは、節電や省エネ対策を行うことです。

もっとも基本的な取り組みですが、エネルギー消費を減らすことはカーボンニュートラルに効果的です。オフィスや工場の照明を電力消費量が少ないLED照明に交換したり、冷暖房効率の高いエアコンを導入したりすることは、長期的に温室効果ガスの排出削減に貢献できます。人が使用していないエリアの照明をこまめに消すことや、遮熱効果の高い窓ガラスに交換することも、効果的な節電や省エネ対策につながります。

また、営業車や運搬車両をEV(電気自動車)に切り替えたり、業務のペーパーレス化を推進したりすることも、温室効果ガスの削減には効果的。生産ラインの効率化やAI・ロボティクスによる業務の自動化も、温室効果ガスの削減に貢献できる可能性があります。

節電や省エネ対策のためには、新しい機器や設備に投資する費用や、業務フローの見直しなどの労力がかかる場合もあります。しかし、長期的に考えれば業務効率の向上とコストダウンの両方が期待できる対策です。

再生可能エネルギーを活用する

2つ目の取り組みは、再生可能エネルギーを活用することです。

太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどを利用して作られたエネルギーを活用することは、温室効果ガスの排出削減に効果的な対策です。再生可能エネルギーは発電時に温室効果ガスを排出しないだけでなく、化石燃料由来のエネルギーと置き換えることで、大幅な温室効果ガスの削減に寄与します。

太陽光や風力を使った自家発電設備を持つことや、再生可能エネルギーを使って作られた電力を蓄電池に蓄えることで、さらに効率的な再生可能エネルギーの活用が期待できます。

また、自家発電設備を持つことや再生可能エネルギーを使った電力への切り替えが難しい場合でも、グリーン電力証明書を購入することで、グリーン電力を使用したとみなすことが可能です。CDP※1やRE100※2、SBT※3などの国際的イニシアチブにも対応できるので、自社の温室効果ガス削減の証明に使うことができます。

※1 CDP:投資家向けに企業の環境情報の提供を行うことを目的とした国際的なNGO。気候変動等に関わる事業リスクについて、企業がどのように対応しているか、質問書形式で調査し、評価したうえで公表するもの。

※2 RE100:事業活動で使用する電力を、全て再生可能エネルギー由来の電力で賄うことをコミットした企業が参加する国際的なイニシアチブ。

※3 SBT:パリ協定が求める水準と整合した、5年~15年先を目標として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標のこと。

資源の再利用を促進する

3つ目の取り組みは、資源の再利用を促進することです。

原材料の調達時にリサイクル資源を活用したり、廃棄をする際に資源の再利用が可能な状態にすることで、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の発展に貢献することができます。リサイクル資源を活用することで、資源の乱開発を防ぐことや、運送時に排出される温室効果ガスを削減できます。また、廃棄の際にリサイクルを徹底することで、資源の有効活用と廃棄時に排出される温室効果ガスを削減できます。

資源の再利用を促進する取り組みは、廃棄コストを削減できるだけでなく、地球環境にやさしい企業イメージの創出にもつながります。投資家や消費者のイメージアップにつながれば、自社のブランド価値や売上の向上も期待できるでしょう。

J-クレジット制度を活用する

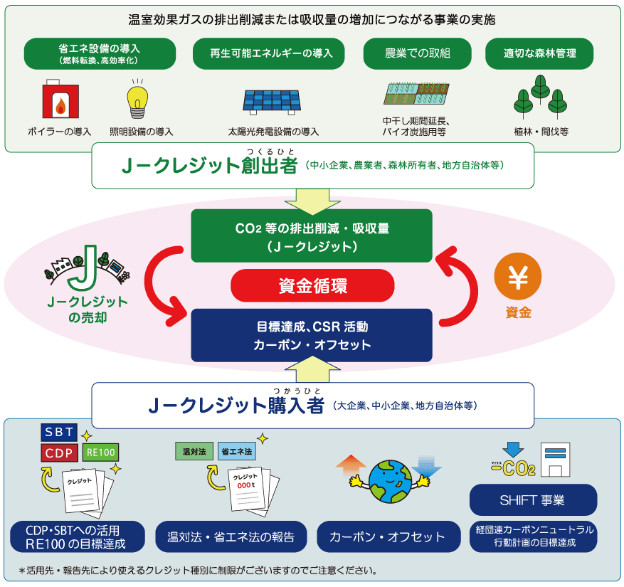

出典:J-クレジット制度事務局『J-クレジット制度について』

4つ目の取り組みは、J-クレジット制度を活用することです。

自社の努力による温室効果ガスの削減が難しい場合や、再生可能エネルギーへの切り替えが難しい場合は、政府が運営するJ-クレジット制度を活用することで温室効果ガスの排出をオフセットすることができます。

実際の温室効果ガスの排出量を削減できることが理想的ではありますが、事業内容や資金的な理由でカーボンニュートラルの実現が難しい場合もあります。しかし、J-クレジットを購入すれば、日本全体の中でカーボンオフセットに貢献できるので、これ以上の温室効果ガスの削減が難しい企業でもカーボンニュートラルを目指すことが可能です。

参考:J-クレジット制度事務局『J-クレジット制度について』

植樹などの森林保護活動を行う

5つ目の取り組みは、植樹などの森林保護活動を行うことです。

森林が保護されることで、CO2などの温室効果ガスの吸収量を維持・回復でき、地球温暖化を防止する効果が期待できます。

植樹などによって森林の面積を増やしたり、森林が伐採されるのを防いだりすることも、温室効果ガスの削減に効果的です。自社の敷地や屋上を緑化することや国内外の森林再生プロジェクトなどに参加することも森林保護につながります。地域の森林保護ボランティアに参加したり、植樹イベントに協賛したりすることも、温室効果ガスの削減に貢献できる取り組みです。

また、森林クレジットを購入することで、森林保護に貢献しながら、一定量のCO2排出がオフセットできる制度も実施されています。森林クレジットの購入は、 CSR(企業の社会的責任)とカーボンニュートラルの両立が図れるため有効な取り組みといえます。

参考:林野庁『森林クレジットの今がわかる!~J-クレジット制度活用促進セミナー~ 』

企業がカーボンニュートラルに取り組むメリット5選

企業がカーボンニュートラルに取り組むことで、多くのメリットが得られる可能性があります。主なメリットは以下の5つです。

- エネルギーコストを削減できる

- 資金調達が有利になる

- 企業のブランドイメージが向上する

- 経営上のリスクを回避できる

- 新しい価値の創出や優秀な人材の確保につながる

それぞれを解説します。

コストを削減できる

1つ目のカーボンニュートラルのメリットは、コストを削減できることです。

節電や省エネ対策、再生可能エネルギーの活用は、単に温室効果ガスの排出量を減らすだけでなく、電力や化石由来のエネルギーの消費量を減らすことで経営コストの削減にもつながります。

日本では原発の再稼働が一部に限られているため、電力コストの増大が経営上の課題となっている企業も多いです。また、地政学的なリスクによる石油や天然ガスの価格上昇が続いており、エネルギーや資材などのコストも年々上昇しています。

カーボンニュートラルに取り組むことで、化石燃料由来のエネルギーを海外から調達する必要性を減らせます。また、太陽光や風力などを使った自家発電設備を導入することで、長期的なエネルギーコストの削減が期待できます。

資金調達が有利になる

2つ目のカーボンニュートラルのメリットは、資金調達が有利になることです。

近年、投資家や金融機関はESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する傾向を強めており、投資先や融資先には環境負荷の低い事業や持続可能性の高い企業が選ばれやすくなっています。脱炭素や温室効果ガスの排出削減の動きは世界的な潮流であるため、積極的にカーボンニュートラルに取り組む企業は中長期的な成長が見込めると考えられているからです。

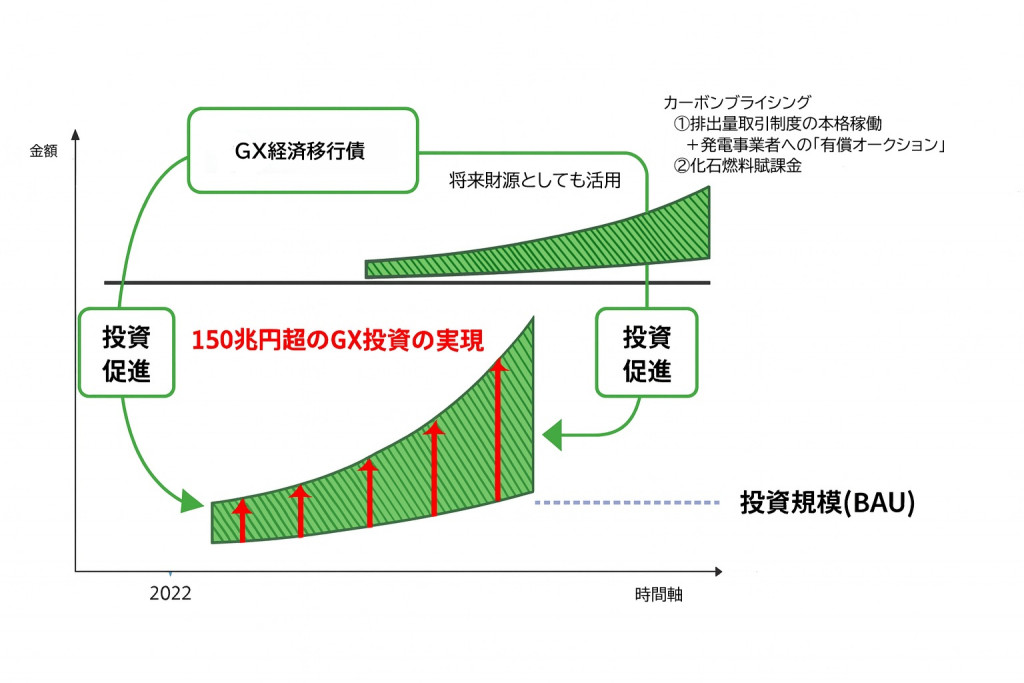

出典:経済産業省『成長志向型カーボンプライシング構想について』

日本でもGX推進法により、2023年度からの10年間で150兆円超の官民GX投資を実現すべく「成長志向型カーボンプライシング構想」を進めています。GX経済移行債を活用した20兆円規模の投資促進策や段階的なカーボンプライシング(排出量取引・化石燃料賦課金)の導入、「GX経済移行債」の発行を含めたトランジション・ファイナンスの推進などが実施される予定です。

参考:経済産業省『成長志向型カーボンプライシング構想について』

企業のブランドイメージが向上する

3つ目のカーボンニュートラルのメリットは、企業のブランドイメージが向上することです。

消費者や取引先は、環境への配慮を積極的に行う企業の姿勢を評価する傾向にあります。そのため、再生可能エネルギーの活用や省エネ対策の促進は、自社の製品やサービスの信頼性や安心感を高めます。

脱炭素や温室効果ガスの排出削減は、SDGsの考え方が普及したことにより、製品やサービスを選択する大きな理由の1つになりつつあります。似たような製品やサービスであれば、より温室効果ガスの排出が少ないものや、持続可能性の高いものを消費者や取引先は選びたいと考えるようになったからです。

特に若年層やグローバル市場では、カーボンニュートラルに積極的な姿勢を持つ製品やサービスが選ばれやすくなっています。いち早くカーボンニュートラルに取り組むことで、顧客満足度の向上や新規取引先の拡大につながる可能性もあります。2050年のカーボンニュートラルの達成は、日本や世界の主要国が掲げる目標になっていますので、企業ブランドのイメージが向上できれば、中長期的な自社の成長が期待できます。

経営上のリスクを回避できる

4つ目のカーボンニュートラルのメリットは、経営上のリスクを回避できることです。

世界の平均気温や海面水位の上昇は、エネルギー価格の高騰や災害による供給網の混乱など、企業経営を取り巻くリスクを増大させています。また、GX推進法などの法制度によって、温室効果ガス排出に関する規制や排出量取引への対応が求められつつあります。

いち早くカーボンニュートラルに取り組むことで、自社で消費するエネルギーの調達先を多様化することができます。その結果、エネルギーコストの上昇を抑制し、エネルギーの供給を安定化させる効果が期待できます。

また、脱炭素や温室効果ガスの排出削減の動きは世界的な潮流であるため、カーボンニュートラルの取り組みが遅れている企業は、大企業のサプライチェーンから締め出されるリスクが高まります。いち早くカーボンニュートラルに取り組むことで、自社の取引先との安定的な関係性の構築につながります。

新しい価値の創出や人材の確保につながる

5つ目のカーボンニュートラルのメリットは、新しい価値の創出や人材の確保につながることです。

カーボンニュートラルに取り組む過程で、省エネ技術の開発や再エネ活用による新たな製品やサービスの創出など、これまでにないイノベーションが生まれる可能性が高まります。脱炭素や温室効果ガスの排出削減の動きは世界的な潮流であるため、カーボンニュートラルによるイノベーションの創出は消費者や取引先からの高い注目を集めることになるでしょう。

また、カーボンニュートラルに積極的に取り組む企業は、温室効果ガスの削減に貢献したいと考える人材からの関心も高まります。特に若手人材の間では、サステナブルな企業で働きたいという意識が強まっており、カーボンニュートラルに積極的な企業は若手の人材採用や定着にも有利に働く可能性があります。

イノベーションの創出や人材の確保は、企業の中長期的な成長を支えるために欠かせない要素となります。カーボンニュートラルによって得られるメリットを最大限に享受するためには、他社に先駆けていち早く取り組みに着手することが大切です。他社に出遅れてしまえば、イノベーションの創出が遅れ、優秀な人材も集まりにくくなるからです。

カーボンニュートラルに取り組む際の注意点

カーボンニュートラルに取り組む際には、いくつかの注意点があります。

まず、短期的な成果を求めすぎないことが重要です。カーボンニュートラルは一朝一夕で実現できるものではありません。そのため、短期的な収益性や投資効率の向上を求めてしまうと、長期的な視点から外れてしまい、継続的な活動が途絶えてしまう可能性が高まります。

また、カーボンニュートラル実現のためには、自社の温室効果ガス排出量を正確に把握することも大切です。温室効果ガスの排出量には、自社が直接的に排出するものだけでなく、間接的に排出するものや、サプライチェーン全体が排出するものも含まれます。

Scope1:自社が直接的に排出する温室効果ガス

Scope2:自社が使用するエネルギーを作る電力会社などが排出する間接的な温室効果ガス

Scope3:自社が関連するサプライチェーン全体の温室効果ガス

Scope3に対応するには、自社の取り組みだけではカーボンニュートラルは実現できないため、取引先との連携が必要となります。そのためには、取引先との信頼関係を深め、サプライチェーン全体で目標を共有する必要があります。拙速にカーボンニュートラルを進めようとしても、業務効率が低下したり、これまでにないトラブルが発生する可能性が高まります。特にセキュリティ関連の対応は慎重に行うことが大切です。外部からの攻撃や内部の不具合でサプライチェーン全体が停止する可能性があるからです。

また、カーボンニュートラルの実現には、経営陣だけでなく社員全体に目的や目標を浸透させる必要もあります。小さな努力の積み重ねが、大きな目標達成には欠かせないからです。実態を伴わない「グリーンウォッシュ」にならないよう、現時点の排出量測定や、その後の定点観測、継続的なPDCAを行い、カーボンニュートラルの実現を目指していきましょう。

カーボンニュートラルを達成するためには、脱炭素経営やGX(グリーントランスフォーメーション)に積極的に取り組む企業が集結する産業拠点に自社の事業所を設けることも有効な対策となります。東急不動産が提供する「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、環境と産業、地域が共に成長する新しい形の産業団地です。

産業振興はもちろん、地域の活性化や課題の解決など、地域共創にも貢献できる産業まちづくり事業を行っています。⼯業⽤地をお探しの企業のご担当者様をはじめ、GXやDXなど次世代の経営課題に関⼼がある企業のご担当者様は、東急不動産の「GREEN CROSS PARK」にご期待ください。

国内企業の取り組み事例5選

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、2015年10月に「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表しています。気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の劣化といった地球環境の問題に対し、クルマの持つマイナス要因を限りなくゼロに近づけるとともに、社会にプラスをもたらすことを目指して、「もっといいクルマ」「もっといいモノづくり」「いい町・いい社会」の3つの領域で6つのチャレンジを掲げています。

「トヨタ環境チャレンジ2050」は、2050年のカーボンニュートラル達成を見据え、地球環境への負荷軽減と環境に配慮したクルマづくりを推進しています。

パナソニックグループ

2022年1月、パナソニックグループでは、長期環境ビジョン「Panasonic GREEN IMPACT(PGI)」を発表しました。PGIは、パナソニックグループや社会のCO2排出を削減する視点で、取り組み(ACT)を積み重ね、社会とともにカーボンニュートラルを目指す、との思いを込めて策定されたものです。

またPGIは、事業活動におけるCO2排出削減への取り組みを意味する「OWN IMPACT」、そして社会のCO2排出削減への貢献を意味する「CONTRIBUTION IMPACT」と「FUTURE IMPACT」、さらにはこれらの取り組みと関連するコミュニケーションによって、社会や顧客の行動変容を通じた社会全体のエネルギー変革や脱炭素化にもたらすポジティブな波及効果を意味する「+INFLUENCE」に分類し、すべてを合わせて現在の世界のCO2排出量(2020年 エネルギー起源CO2排出量 317億トン)の約1%にあたる3億トン以上の削減インパクトを、2050年までに創出することを目指しています。

参考:パナソニック『パナソニックグループは2050年に向け、3億トン以上のCO2削減インパクトを目指します』

日本製鉄株式会社

2021年3月、日本製鉄株式会社では、2050年カーボンニュートラル社会実現という野心的な政府方針に賛同し、「カーボンニュートラルビジョン2050」を発表しました。社会全体のCO2排出量削減に寄与する高機能鋼材とソリューションの提供、そして鉄鋼製造プロセスの脱炭素化によるカーボンニュートラルスチールの提供という2つの価値提供を目指しています。

2030年には、現行の高炉・転炉プロセスでのCOURSE50(CO2 Ultimate Reduction System for cool Earth 50)の実機化、既存プロセスの低CO2化、効率生産体制構築等によって、対2013年比30%のCO2排出量削減を目指しています。また、2050年には、大型電炉での高級鋼の量産製造、水素還元製鉄(Super COURSE50による高炉水素還元、水素による還元鉄製造)にチャレンジし、CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)等によるカーボンオフセット対策なども含めた複線的なアプローチでカーボンニュートラルを目指しています。

参考:日本製鉄株式会社『「カーボンニュートラルビジョン2050」の推進』

セブン&アイグループ

セブン&アイグループでは、2019年5月に環境宣言「GREEN CHALLENGE 2050」を発表しました。店舗運営に伴うCO2排出量を2013年度比で2030年までに50%、2050年までに実質ゼロを目標に、省エネ・再生可能エネルギーの利用拡大を進めています。

セブン&アイグループ各社が排出するCO2排出量の約9割は、店舗運営のための電気の使用に由来しています。そのため、事業の拡大や店舗数の増加に伴いCO2排出量が増加しないように、店舗運営に伴うCO2排出量を2050年までに実質ゼロにする目標を定めています。店舗における省エネ・創エネ設備の導入促進として、LED照明や太陽光発電パネルの設置、グリーン電力の導入、消費電力を抑えた新型ATMの設置などを行っています。

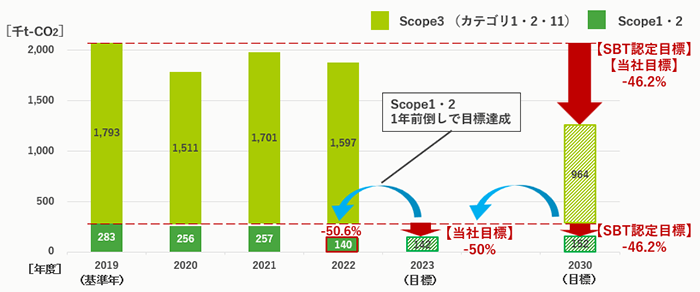

東急不動産ホールディングスグループ

東急不動産ホールディングスグループでは、環境への取り組みを真の企業価値とするため、長期ビジョン「GROUP VISION 2030」において「環境経営」を全社方針に掲げています。2050年ネットゼロエミッションの達成と企業成長の両立が目標です。中核会社である東急不動産(株)の事業所および保有施設の使用電力の100%再エネ化、新築ビルの原則ZEB(net Zero Energy Building:ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)水準化、分譲マンション「BRANZ」のZEH(net Zero Energy House:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)標準仕様化などによりCO2排出量を削減しています。

2023年度では、Scope1・2のCO2排出量を50%削減することを目標としていましたが、2022年度に50.6%削減し目標を1年前倒しで達成しました。排出量実績値については、環境認証機関による第三者保証を受けています。

参考:東急不動産ホールディングスグループ『脱炭素社会への移行計画』

まとめ 企業のカーボンニュートラルについて

今回は、カーボンニュートラルの概要やメリット、注意点、取り組み事例について解説しました。

政府が掲げる2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、すでに大企業を中心にさまざまな取り組みが実施されています。脱炭素や温室効果ガスの削減の動きは世界的な潮流であり、投資家や消費者の関心も高まっています。

企業ブランドの向上やコスト削減、優秀な人材の確保などのメリットも期待できるカーボンニュートラルへの取り組みをいち早く進め、長期的な競争優位性の確立を目指していきましょう。

GREEN CROSS PARKのGX

東急不動産の「GREEN CROSS PARK」は、企業活動と環境配慮を両立させる産業まちづくり事業です。再生可能エネルギーの活用やカーボンマネジメントにより、脱炭素社会への移行をエリア全体で実践し、未来志向の産業団地として進化を続けています。