世界的な温室効果ガス排出削減の動きを踏まえ、国内でも脱炭素経営に向けた取り組みが活発化しています。脱炭素経営は、単なる環境への配慮ではなく、今後の経営戦略の策定や持続的な企業の成長を左右するほどの重要なキーワードとなりつつあります。

今回は、脱炭素経営が企業に求められる理由や、メリット・デメリット、効果的な取り組みについて解説します。

脱炭素経営に課題を抱える企業の方は、ぜひ最後までお読みください。

脱炭素経営とは?

脱炭素経営とは、企業が事業活動で排出する温室効果ガス(特にCO2)を削減し、最終的に実質ゼロ(カーボンニュートラル)を目指す経営手法です。地球環境への配慮をアピールするだけでなく、脱炭素経営によって企業価値の向上や持続可能な企業の成長を目指すことが大きな特徴となります。

CO2などの温室効果ガスの削減を行うことは、企業に求められる喫緊の課題となりつつあります。地球温暖化を防止する取り組みとその対策の必要性は国際的な潮流であり、脱炭素経営に対する関心は顧客や投資家の間で非常に高まっています。

なぜ脱炭素経営が求められるのか?

脱炭素経営が求められる背景には、CO2などの温室効果ガスの排出による、地球温暖化の急速な進行があります。

“国連の政府間組織「気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)」※1が、2021年から2022年にかけて公表した「第6次評価報告書」では、1970年以降、地球の気候は過去2000年の間に前例のない速度で温暖化が進んでおり、同報告書で考慮した今後想定される5つのシナリオ全てで、少なくとも今世紀末までは世界の平均気温は上昇し続ける、という厳しい予測が示されました。”

引用:NEDO 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構『「温暖化対策」知っておきたい基礎知識』

出典:同上

“さらに、今後の数十年間に温暖化の要因となっている温室効果ガス(GHG:Green House Gas)※2の排出量を大幅に削減しないかぎり、2015年のパリ協定で設定された、工業化前(1850~1900年)の平均気温から「1.5℃および2℃」※3の上昇に抑えるという目標値を21世紀中に超えると警鐘を鳴らしています。

※1:気候変動に関する科学的根拠、影響と将来リスクなどを定期的に評価し、気候政策の立案に活用できる科学的情報を提供することを目的とした組織。2024年3月現在、195の国と地域が参加

※2:大気に含まれる二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化窒素(N2O)、オゾン(O3)、代替フロン(HFC)などの気体。海や陸などの地表面から地球外に放射される熱(赤外線)の一部を吸収し、再度、地表面に放出する性質がある

※3:温室効果ガス(GHG)の排出削減により、気温上昇を2℃より十分下方に抑える(2℃目標)とともに1.5℃に抑える努力を継続するという目標”

引用:同上

地球温暖化が進行すると、気温と海面の水位がさらに上昇し、農作物の不作や洪水、高潮、新たな感染症の流行、飢餓、紛争など、さまざまなリスクの発生頻度が高まります。これにより、世界的に経済活動が停滞し、結果として多くの企業の事業活動にも深刻な影響を及ぼすおそれもあります。

地球温暖化の影響は、国内だけで事業をしている企業であっても無関係ではいられません。なぜなら、多くの企業の事業活動はサプライチェーンで影響しあっていたり、顧客や投資家が脱炭素経営に消極的な企業への評価を低下させたりするからです。

例えば、CO2排出削減に考慮した製品やサービスが市場の評価を受けやすいという傾向が見られます。地球温暖化の影響を実感している顧客や投資家は、地球環境に配慮した持続可能性に対して非常に高い関心を持っているためです。

一方で、使い捨てが前提であったり、リサイクルやごみの減量に配慮がされていない製品やサービスは、多くの顧客や投資家から敬遠されつつあります。温室効果ガス削減に配慮していない製品やサービスを使うことは、地球温暖化を加速させてしまうからです。

また、自社に脱炭素経営への積極的な取り組みが見られない場合、脱炭素経営を重視する大企業のサプライチェーンから締め出されてしまう危険性も考えられます。

顧客や投資家から自社に対する高い評価を得て、自社の持続可能な成長を実現するためには、脱炭素経営が欠かせないテーマとなっています。

脱炭素経営への関心が高まっている背景

脱炭素経営への関心が高まっている背景には、1997年の「京都議定書」や2015年の「パリ協定」などの地球温暖化対策への国際的な合意や、それに伴って2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指すという日本政府の宣言などがあります。

また、世界的なSDGs(持続可能な開発目標)への意識の高まりや、ESG投資(環境、社会、ガバナンスという非財務情報を評価した投資手法)の拡大によって、脱炭素経営が企業の成長や価値の拡大に大きな影響を与えています。

さらに、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)では、企業等に対し、気候変動関連リスク、及び機会に関する下記の項目について開示することを推奨しています。

- ガバナンス(Governance):どのような体制で検討し、それを企業経営に反映しているか。

- 戦略(Strategy):短期・中期・長期にわたり、企業経営にどのように影響を与えるか。またそれについてどう考えたか。

- リスクマネジメント(Risk Management):気候変動のリスクについて、どのように特定、評価し、またそれを低減しようとしているか。

- 指標と目標(Metrics and Targets):リスクと機会の評価について、どのような指標を用いて判断し、目標への進捗度を評価しているか。

地球温暖化を防止し、2050年のカーボンニュートラルを実現するためには、CO2排出量の大部分を占める企業の排出削減の取り組みが欠かせません。脱炭素経営を実現するためには、自社のCO2排出量を正しく算定し、いつまでにどう削減するのかを具体的な数値と対策に落とし込む必要があります。

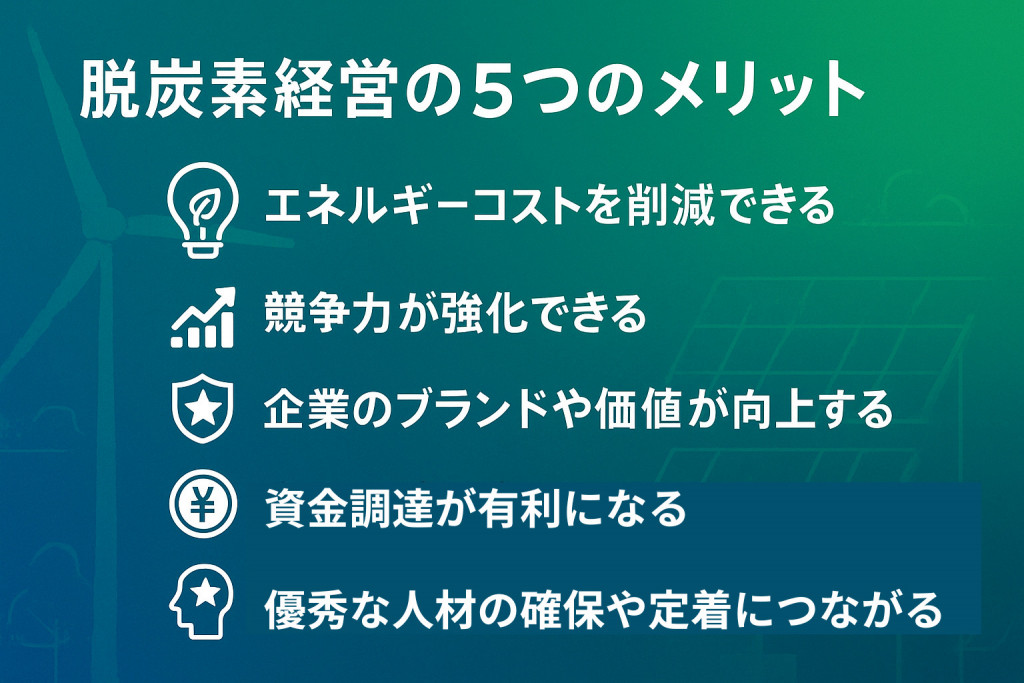

脱炭素経営の5つのメリット

脱炭素経営によって得られる主なメリットは以下の5つです。

- エネルギーコストを削減できる

- 競争力が強化できる

- 企業のブランドや価値が向上する

- 資金調達が有利になる

- 優秀な人材の確保や定着につながる

それぞれを解説します。

エネルギーコストを削減できる

1つ目の脱炭素経営のメリットは、エネルギーコストを削減できることです。

企業が排出するCO2を削減するには、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用が効果的です。エネルギー効率が高いLED照明や空調、自家消費型の太陽光発電などを導入することで、長期的なエネルギーコストを削減できます。

初期投資による一時的なコストアップは避けられませんが、国や自治体の補助金制度が活用できる場合もあります。また、2026年度から導入される排出量取引制度(GX-ETS※1)では、年間10万トン以上のCO2を排出する企業は、エネルギーの効率化で得られたCO2の削減枠を市場取引で売却できる予定です。

※1 GX-ETS:2026年から日本で導入予定の排出量取引制度のこと。

競争力が強化できる

2つ目の脱炭素経営のメリットは、競争力が強化できることです。

脱炭素経営の目的は、単にCO2を削減することではなく、それと同時に再エネ技術の革新や再エネの活用による企業競争力の強化にあります。エネルギーコストの削減による財務体質の強化や持続可能な製品やサービスの開発は、企業収益の改善や売上増加につなげるチャンスでもあります。

脱炭素経営で生み出された製品やサービスは、世界的な温室効果ガスの排出削減のニーズを取り込むことができるでしょう。いち早く脱炭素経営に取り組むことで、長期的な企業の成長を目指すことができます。

企業のブランドや価値が向上する

3つ目の脱炭素経営のメリットは、企業のブランドや価値が向上することです。

脱炭素経営を率先して取り組むことによって、地球環境や持続可能性に配慮した先進的な企業というイメージを社会に発信することができるようになります。また、脱炭素経営によって実際に削減できたCO2排出量やエネルギー消費量を数値化することで、カーボンニュートラルに向けたエビデンスのある取り組みを示すことができます。

同業や同地域の他社よりも率先した脱炭素経営は、自治体やメディアに温室効果ガス削減の取り組み事例として紹介される可能性も高まります。そのためには、周囲の企業に追随するのではなく、先行投資として脱炭素経営に積極的に取り組むことが大切です。

資金調達が有利になる

4つ目の脱炭素経営のメリットは、資金調達が有利になることです。

温室効果ガス排出削減の動きは世界的な潮流なため、金融機関や投資家はいち早く脱炭素経営に取り組む企業に融資や投資を優先する可能性があります。脱炭素に取り組もうとしない企業は、持続可能性が低い事業と見なされ、長期的に見た場合に成長が鈍化する可能性があるからです。

日本政府も脱炭素経営を推進しているため、カーボンニュートラルの実現に挑戦する企業や持続可能性に配慮した事業活動をする企業は、金融機関や投資家の資金がますます集まりやすくなるでしょう。脱炭素経営に率先して取り組むことによって、資金繰りの安定につながる可能性が高まります。

優秀な人材の確保や定着につながる

5つ目の脱炭素経営のメリットは、優秀な人材の確保や定着につながることです。

脱炭素経営に取り組むことで、企業のブランドや価値が向上し、優秀な人材が集まりやすくなります。また、先進的な企業イメージは、既存の優秀な社員の定着率アップにも貢献することでしょう。

カーボンニュートラルの実現に挑戦する企業で働けるという誇りやモチベーションは、人口減少により今後ますます難しくなっていく人材採用にも良い影響が考えられます。

一方、脱炭素経営に消極的な企業でもよいから働きたいという人材は、優秀な人ほど減少していくことが予想されます。温室効果ガスの削減の動きは世界的な潮流であるため、時代の流れに敏感な優秀な人材ほど、脱炭素経営に高い関心を持つ可能性が高いからです。

企業の持続的な成長や新たな価値の創造には、優秀な人材の確保や定着が欠かせません。長期的な視点を持って脱炭素経営に取り組み、優秀な人材を自社に囲い込めるように自社を積極的に変革していくことが大切です。

脱炭素経営は、単なる環境保護のためのCSR(企業の社会的責任)活動に留まりません。コスト削減や競争力強化、ブランド力の向上、資金調達、人材確保などの経営の根幹に重大な影響を与える可能性が高まっています。

脱炭素経営のデメリット

メリットの多い脱炭素経営ですが、デメリットも存在します。主なデメリットは以下の3つです。

- 初期投資やメンテナンスに費用がかかる

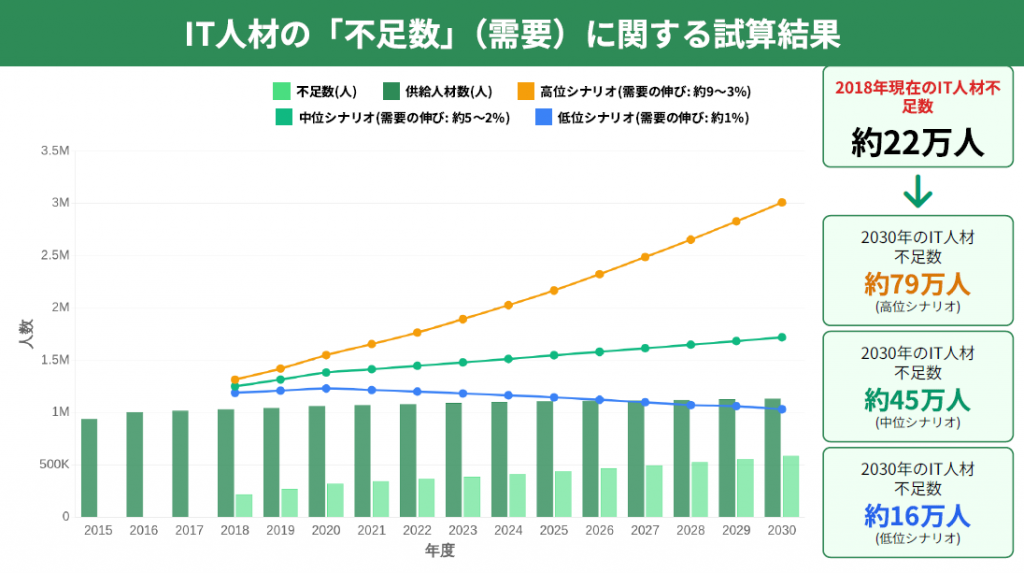

- 脱炭素経営に詳しい人材が不足している

- 自社の取り組みだけでは完結しない

それぞれを解説します。

初期投資やメンテナンスに費用がかかる

1つ目の脱炭素経営のデメリットは、初期投資やメンテナンスに費用がかかることです。

脱炭素経営を実現するためには、直接的にも間接的にも温室効果ガスの排出が少ないエネルギーや素材、設備の導入が必要になります。

例えば、電力消費量の少ない照明の導入や、自社で使用する車両のEV(電気自動車)への買い替え、自家消費型の太陽光発電設備の導入などの初期投資が必要となる場合があるでしょう。また、新しく導入した設備を長く運用するためには、新たなメンテナンスコストが発生する可能性もあります。

ただし、脱炭素経営に必要な初期投資やメンテナンスコストは、長期的に見た場合には有効な投資と考えることもできます。脱炭素経営によって得られる自社の競争力やブランド力の強化、資金調達、人材確保などのメリットが、脱炭素経営に移行するためのデメリットを大きく上回る可能性が高いからです。温室効果ガスの削減の動きは世界的な潮流であるため、長期的な視点で脱炭素経営を進めていきましょう。

脱炭素経営へのシフトを支援するための政府や自治体が実施する補助金制度を利用できる場合や、税制優遇措置を受けられる場合もありますので、脱炭素経営に関する最新の情報を定期的にチェックすることをおすすめします。

脱炭素経営に詳しい人材が不足している

2つ目の脱炭素経営のデメリットは、脱炭素経営に詳しい人材が不足していることです。

脱炭素経営を実現するには、省エネ機器の導入だけでなく、自社のCO2排出量を正確に算定した上で、カーボンニュートラル達成のための持続的な活動が必要となります。また、脱炭素経営を達成するためには、5~10年以内の短期目標であるNear-term SBT※2(Science Based Targets)と、2050年を見据えた長期目標であるSBT Net-Zero※3などを設定することも大切です。

しかし、脱炭素経営に精通する人材は、今後不足することが予想されます。温室効果ガス削減の世界的な潮流により、脱炭素経営へのシフトが多くの企業に求められていく可能性が高いからです。

脱炭素経営に必要な活動や目標設定には、専門的な外部の人材を活用することも視野に入れておきましょう。また、脱炭素経営に精通する社内人材の育成や採用にも、早くから積極的に取り組むことをおすすめします。

※2 Near-term SBT:5〜10年後に達成を目指す脱炭素経営の短期目標のこと。

※3 SBT Net-Zero:2050年に温室効果ガス排出実質ゼロを目指す長期目標のこと。

自社の取り組みだけでは完結しない

3つ目の脱炭素経営のデメリットは、自社の取り組みだけでは完結しないことです。

脱炭素経営では、以下の排出削減が求められます。

- Scope1:自社が直接的に排出する温室効果ガス

- Scope2:自社が使用するエネルギーを作る電力会社などが排出する間接的な温室効果ガス

- Scope3:自社が関連するサプライチェーン全体の温室効果ガス

Scope2では、自社が使用する電力会社などの温室効果ガスの削減が求められます。また、Scope3では、自社が関連するサプライチェーン全体の温室効果ガスの削減も求められます。つまり、脱炭素経営が目指すカーボンニュートラルの実現は、自社の取り組みだけでは完結できないのです。

例えば、自社が直接的に排出する温室効果ガスが実質的にゼロだとしても、化石燃料由来のエネルギーをたくさん使用していたり、持続可能性が低い事業に対して自社の製品やサービスを提供していたりすると、脱炭素経営を達成できたことにはなりません。

脱炭素経営を達成するためには、脱炭素経営に積極的な取引先と連携する必要があります。そのためには、まずは自社が脱炭素経営に対する積極的な取り組みを行っていく必要があるでしょう。

脱炭素経営の下地のある産業拠点に事業所を設けるという戦略も

これらのデメリットを払拭するために、脱炭素経営やGX(グリーントランスフォーメーション)に積極的に取り組む企業が集結する産業拠点に、自社の事業所を設けることもおすすめです。

東急不動産が提供する「GREEN CROSS PARK(グリーンクロスパーク)」は、環境と産業、地域が共に成長する新しい形の産業団地です。産業振興はもちろん、地域の活性化や課題の解決など、地域共創にも貢献できる産業まちづくり事業を行っています。

⼯業⽤地をお探しの企業のご担当者様をはじめ、GXやDXなど次世代の経営課題に関⼼がある企業のご担当者様は、東急不動産の「GREEN CROSS PARK」にご期待ください。

脱炭素経営に効果的な取り組み

脱炭素経営に効果的な主な取り組みとして、以下の取り組みをご紹介します。

LED照明の導入

オフィスや工場にある蛍光灯や白熱灯を、電力消費の少ないLED照明に交換することで、温室効果ガスの排出削減に繋がります。初期投資は必要ですが、LED照明の寿命は長く、交換作業などのランニングコストも抑えられるため、短期間で投資金額を回収することが期待できます。

なお、国内では2027年末までに一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入が終了します。これに向けて一般照明用の蛍光灯は入手が難しくなっていくため、早めにLED照明への切り替えをおすすめします。

参考:経済産業省『蛍光灯からLED照明への切り替えはお済みですか?』

自家消費型太陽光発電設備の導入

自社のオフィスや工場の屋根、敷地などに太陽光パネルを設置し、発電した電気を自社で消費することで、温室効果ガスの排出削減に繋がります。また、自家発電による電気代の節約や再エネ由来のエネルギー使用率の向上も期待できます。余剰に発電した電力は売電できる場合もありますので、さらなるコスト削減効果も。

自家消費型太陽光発電設備にも初期投資は必要ですが、長期間に渡って自社が排出する温室効果ガスを減らすことができるので、脱炭素経営の実現に効果的な取り組みといえます。

再エネ由来の電力の活用

脱炭素経営を実現するためには、化石燃料由来の電力消費を減らし、再エネ由来の電力の割合を増やすことが有効です。太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどを使って発電された再生可能エネルギー由来の電力を使用すれば、自社の電力消費に伴う温室効果ガスの排出を効果的に削減できます。

なお、自社の電力を再エネ由来のものに切り替えることが難しい場合は、再エネ由来の電力の普及に貢献することで、自社が排出する温室効果ガスを削減したとみなされる「グリーン電力証書システム」の活用も検討してみましょう。「グリーン電力証書」を購入することで、証書に記載された電力量相当の再エネ由来の電力を利用したとみなされます。また、CDP※4、RE100※5、SBT※6などの各種報告において、再エネの使用量として報告に使うことも可能です。

※4 CDP:投資家向けに企業の環境情報の提供を行うことを目的とした国際的なNGO。気候変動等に関わる事業リスクについて、企業がどのように対応しているか、質問書形式で調査し、評価したうえで公表するもの。

※5 RE100:事業活動で使用する電力を、全て再生可能エネルギー由来の電力で賄うことをコミットした企業が参加する国際的なイニシアチブ。

※6 SBT:パリ協定が求める水準と整合した、5年~15年先を目標として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標のこと。

J-クレジットの活用

J-クレジットとは、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット(排出権)」として認証する国の制度です。企業はJ-クレジットを購入することで、自社の排出量の一部を「実質的にオフセット(相殺)」することができます。

また、国の認証制度であるJ-クレジットを活用することで、環境に貢献する企業としてアピールできたり、自社の製品やサービスの差別化を図ったりすることも可能です。脱炭素経営を実現するためには、J-クレジットの活用も検討してみましょう。

車両のEV化

自社で使用する営業車や配送車両をEV(電気自動車)に切り替えることも、温室効果ガスの削減につながります。また、車両をEV化することで燃料費を削減することも可能です。EVに充電する電力を再エネ由来のものに切り替えれば、さらなる温室効果ガスの削減が期待できます。

たとえば、クロネコヤマトの宅急便でおなじみのヤマト運輸では、配送で排出されるCO2量を可能な限り削減し、未削減排出量に対しては、同等の気候変動対策の事業に投資(カーボンオフセット)することで、実質的に温室効果ガスの排出ゼロを実現したカーボンニュートラル配送を実施しています。

省エネルギー診断の活用

専門機関による「省エネルギー診断」を受けることで、自社のエネルギー使用状況を診断できるだけでなく、光熱水費削減のための省エネ提案や技術的な助言を受けることができます。エネルギー使用状況を把握し、経営に優しいコスト削減と環境に優しいCO2削減の両立を目指すことが可能です。

対象は中小企業で診断はすべて無料ですが、応募多数の場合は早期に終了する場合があります。詳しくは下記サイトをご確認ください。

建築物のZEB化(ゼブ化)

ZEB(Net Zero Energy Building)とは、建物で使うエネルギーを極力減らし、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用することで、年間の一次エネルギー消費量を正味ゼロまたはマイナスにする建築物のことです。新築の建築物だけでなく、既存の建築物であっても汎用技術を組み合わせることでZEB化を実現できます。

例えば、久留米市にある築30年の環境部庁舎では、断熱材吹付や窓ガラス交換による外皮断熱強化、空調設備のダウンサイジング、LED照明、蓄電池の設置などの汎用技術を活用しています。これにより67%のエネルギー削減と、再エネ購入による39%削減を加えることで、エネルギー消費量の正味ゼロを実現。『ZEB』認証を取得し、2021年度(令和3年度)省エネ大賞を受賞しています。

参考:環境省『ゼブ・ポータル』

まとめ 脱炭素経営について

CO2などの温室効果ガスの排出削減とカーボンニュートラルを目指す脱炭素経営は、地球環境への配慮をするだけでなく、中長期的な企業の成長と価値向上に大きな影響を与える可能性があります。

エネルギーコストの削減や、競合他社との差別化、優秀な人材の確保など、多くのメリットも期待できます。いち早く脱炭素経営に取り組むことで、自社の先進的なブランドイメージの創出も目指していきましょう。

GREEN CROSS PARKのGX

東急不動産の「GREEN CROSS PARK」は、企業活動と環境配慮を両立させる産業まちづくり事業です。再生可能エネルギーの活用やカーボンマネジメントにより、脱炭素社会への移行をエリア全体で実践し、未来志向の産業団地として進化を続けています。